Negli ultimi mesi la telefonata di Tina mi arrivava a metà settimana, con una richiesta semplice, fare compagnia a Mario la domenica mentre lei andava a far visita a dei suoi parenti. Certo, le offrivo lʼoccasione di uscire un poʼ di casa – durante la settimana, per tutta una vita, si è presa cura del marito – ma lʼoccasione più grande lʼavevo io: passare del tempo con un amico e un maestro.

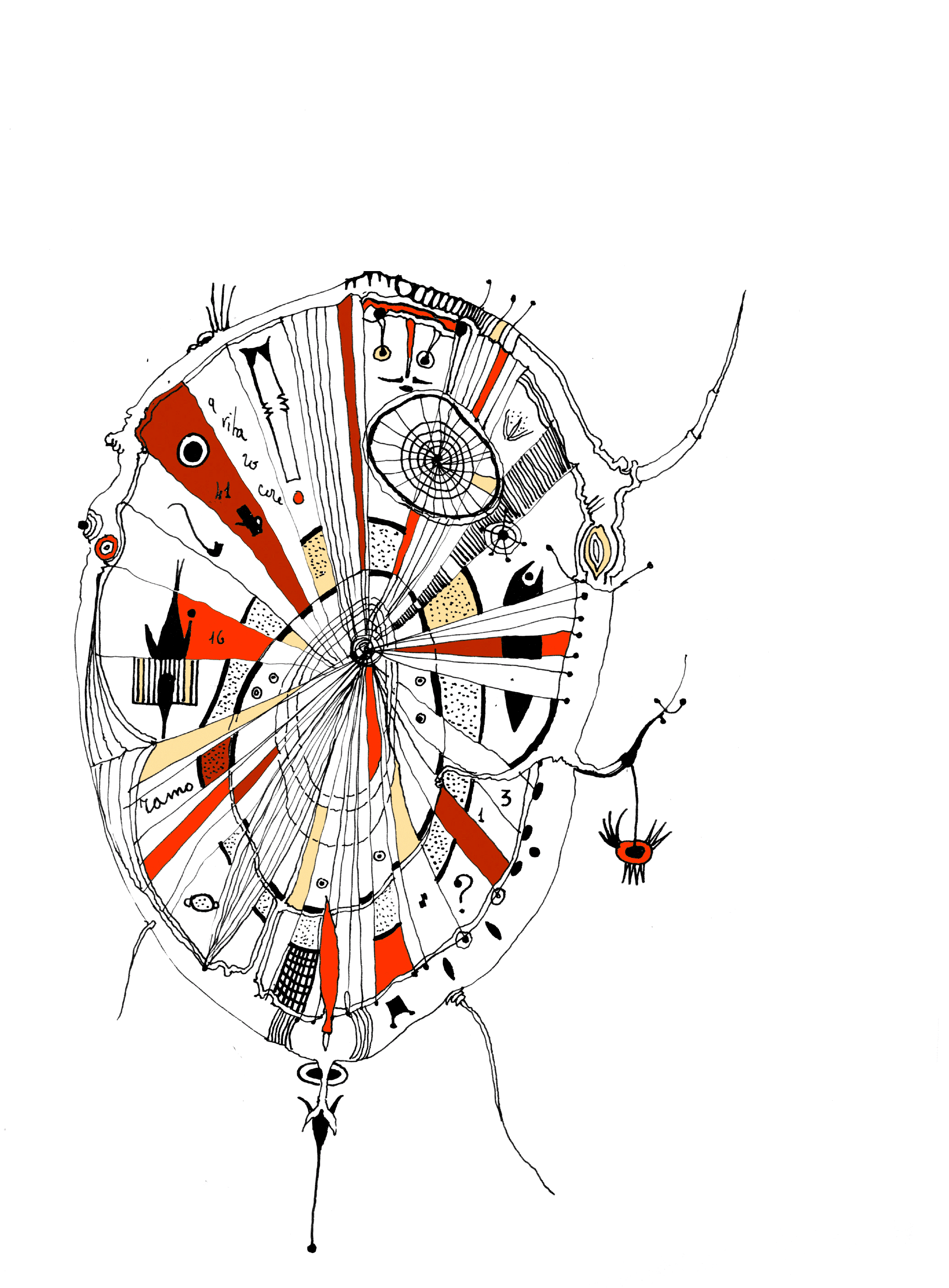

Se negli anni passati lui mi chiedeva, con curiosità non scontata, di raccontargli dettagliatamente del lavoro che andavo facendo, delle motivazioni, degli incontri, più avanti – con lʼudito che veniva meno e la conversazione che si faceva più difficile – ha iniziato, stimolato dalle domande che ero costretto a urlargli, a raccontare, frammento per frammento, storie che custodirò come uno dei tesori più preziosi su cui ho avuto la fortuna di inciampare. La sua voce rendeva visibile lʼimpalcatura dei suoi stessi pensieri, costruiva letteralmente il senso con il suono. Le parole però uscivano sempre più a fatica, spesso era costretto a riposarsi prima di finire un discorso. Forse per questo mi è sembrato di aver visto certi concetti poggiarsi su piante vecchie quanto la casa che le ospitava: su una foglia che quasi toccava il soffitto si è accomodato il silenzio, più giù certe strategie degli scacchi, mentre nel pulviscolo della luce filtrata aleggiava la vertigine patafisica.

Sono state domeniche intense, sovraffollate di stimoli spesso ingestibili. Anche ieri che mi ha raggiunto la notizia della morte di Mario era domenica, mi è parsa una notizia indecifrabile e, immediato, mi è tornato alla mente un suo teatrino tridimensionale che aveva al centro della scena una presenza mostruosa dipinta di bianco. Questa figura sconvolgeva il presente, gli esseri che la circondavano – assai più piccoli – sembravano esserne tramortiti e, su tutto questo calava dallʼalto una voce registrata che sembrava voler riportare le cose allʼordine precedente. Continuava a ripetere: “Ricopritela di un vischioso senso!”. (cyop&kaf)

Ripubblichiamo a seguire una vecchia intervista a Mario Persico dal n°37 del cartaceo di Napoli Monitor, dicembre 2010.

“Perché dire che l’orologio è rotondo? È falso. Di profilo diventa un rettangolo e di tre quarti una figura ellittica. Per tutti i diavoli, perché abbiamo fissato la forma nell’istante in cui guardiamo l’ora? Forse per l’utilità?”. Fin qui Jarry, poi un giorno, discutendo con Mario Persico, ci dice senza mezzi termini: «Tutta l’Arte è perfettamente inutile». Dunque risalire, incrociando e saltellando immaturamente, dall’inventore della Patafisica, scienza delle soluzioni immaginarie, al Rettore Magnifico dell’Istituto omonimo dell’area partenopea non è cosa affatto difficile.

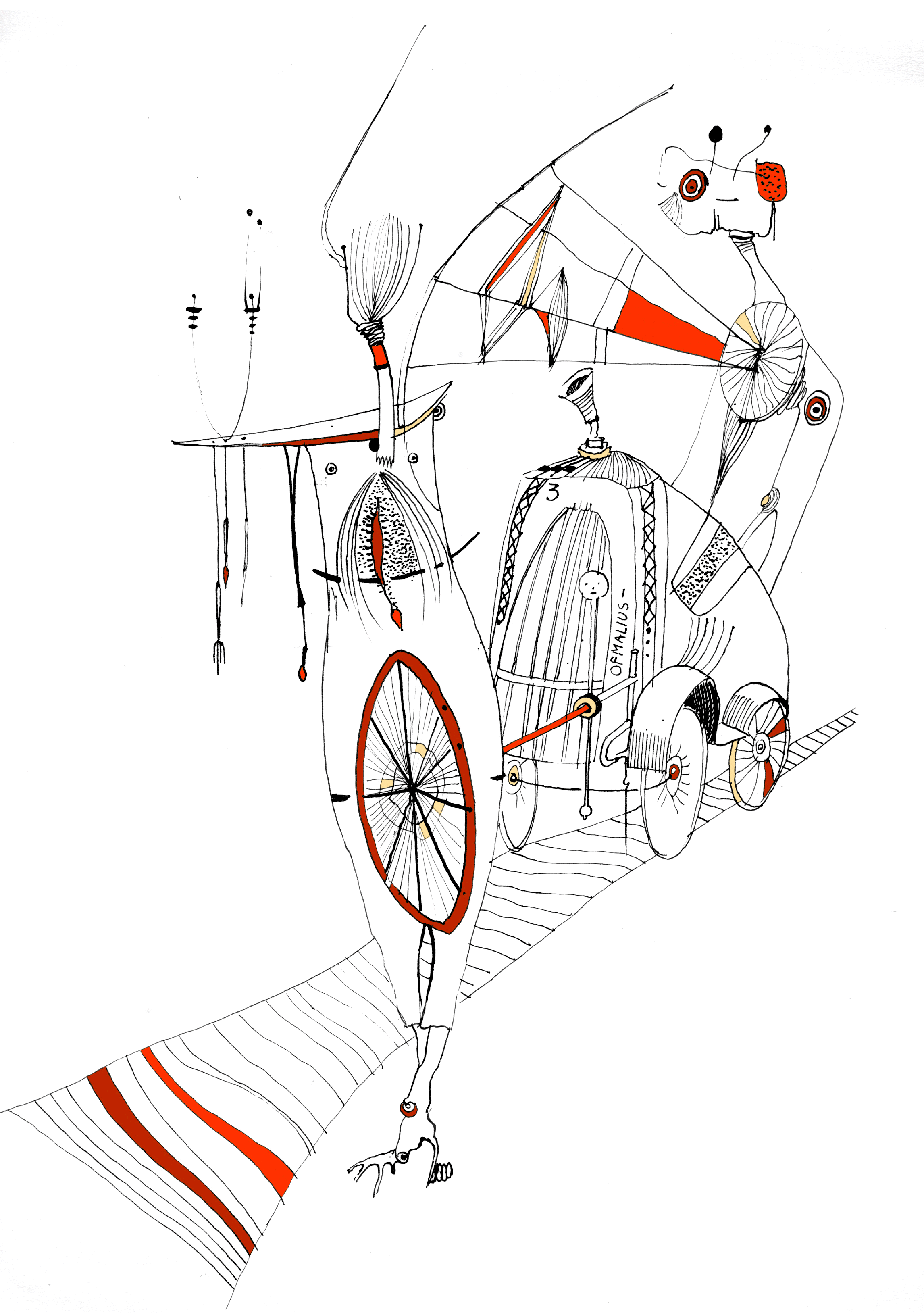

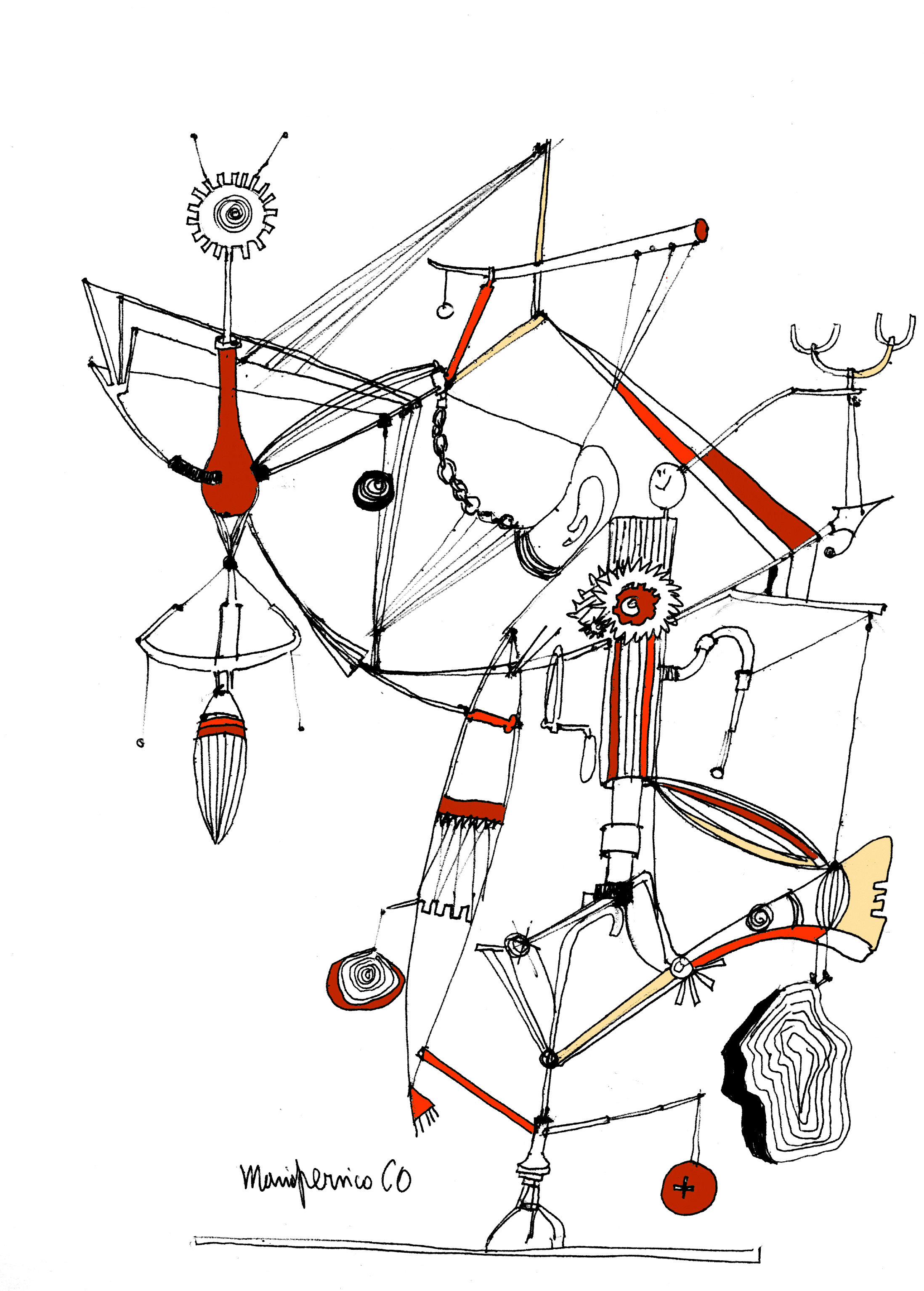

Per chi non conosce Mario Persico vi diciamo subito che è un pittore, classe 1930. Dal dopoguerra a oggi, spesso camminando lungo strade ombrate se non in salita, evitando scorciatoie e corsie preferenziali, ha attraversato molte delle più interessanti correnti delle arti visive contemporanee. Nei primi anni Cinquanta, col caldo torrido della guerra fredda, è tra i firmatari del manifesto dell’arte nucleare di Enrico Baj. Insieme agli altri protagonisti del Gruppo ’58 fonda Documento Sud, pubblicazione che si occuperà di arte e avanguardie. Dal ’63 in poi passa da una pittura a due dimensioni a quelle che chiamerà di volta in volta “opere praticabili”, “opere tattili”, “oggetti ammiccanti”, “gru erotogaie” (con queste ultime interverrà anche nel tessuto urbano napoletano esponendole a piazza Amedeo nel ’70), fino a sfociare, tra il ’71 e il ’75, nella serie di “sedie dell’isteria” e della “tortura”. Ma procediamo con disordine: nel ’63 riprendono anche le attività editoriali con la rivista Linea Sud. Nel 1983 rivisita alcune opere di Courbet. Approfondisce la sua poetica durante tutti gli anni a venire, restando sempre a stretto contatto con scrittori, poeti, militanti e, forse retaggio dei suoi trentotto anni di insegnamento al liceo artistico, tiene sempre un occhio vigile sulle nuove generazioni di artisti, con le quali cerca collaborazione e confronto, anche invitandole a partecipare alla sua ultima creatura, il Patapart, pubblicazione aperiodica dell’istituto patafisico già menzionato.

Quando si va in casa Persico si viene letteralmente assaliti dalla bellezza. Le pareti stratificate grondano prima di tutto storia. Si susseguono, in ordine caotico, opere oltre che sue, dei tanti protagonisti di una stagione della pittura napoletana, quella del dopoguerra, che molto spesso è stata ignorata, relegata ai margini dalla macchina spettacolarizzante della politica culturale. Anche da quella del presunto “rinascimento” che aveva fatto della cultura e delle arti il suo cavallo di battaglia o meglio − chi può negarlo oggi? −, il suo grimaldello.

Nel suo studio domestico si affollano oggetti, cianfrusaglie, fogli sparsi, pennelli. L’odore forte degli oli si mischia ai profumi della cucina della sua compagna di una vita, Tina. Ci accomodiamo nel soggiorno con un balcone che, sporgendosi, permette di vedere il mare. Iniziamo a parlare, accorgendoci che le sue parole ancor prima di essere catturate dal registratore, ci restano impresse nella mente. Ve le riportiamo il più fedelmente possibile.

«Io posso anche parlare a lungo, so rubacchiare dal cassetto del critico d’arte, dello storico, del filosofo… però sono profondamente convinto che le arti plastiche e figurative siano arti del silenzio. Un silenzio che spesso viene letteralmente alluvionato dalla parola, perché sulle cose che meno sappiamo possiamo dire tutto quello che ci passa per la testa, inventarci le teorie più suadenti… Certo, anch’io faccio parte della tribù umana, anch’io mi servo del linguaggio, eppure sono convinto che esista un sapere alternativo a quello logico-lineare, un sapere fatto di relazioni sotterranee, un flusso di echi e rispondenze della sensibilità, ed è questo sapere che ci permette di comunicare in modo più attendibile… basterebbe citare Magritte per capire come le cose probabilmente stanno in maniera diversa da come riteniamo di averle sistemate nel nostro sapere… (suona il telefono, risponde la moglie nell’altra stanza, lui chiama, chiede se è per lui), Io tengo ottantuno anni… (dà fastidio se fumo?). Col senno del poi mi rivedo bambino, a quel tempo esistevano le matite rosse e blu che usavano gli insegnanti per censurare o elogiare gli allievi. Io non mi sono mai servito unicamente del rosso o del blu, spesso li mischiavo… Per fare la zampa di un cavallo, per esempio, non facevo una linea, ne facevo due. In qualche modo, a quella età, senza volerci costruire su una teoria, vedevo la realtà con minor fantasia, aderivo di più alla raffigurazione fisica delle cose. E questo in genere si ritiene negativo, io invece penso il contrario, perché la fantasia del bambino è naturale, lui non fa nessuno sforzo, ma per fare quella che chiamiamo arte bisogna avere la consapevolezza e l’intenzione di fare qualcosa di misterioso, di fantastico, servendoci di una particolare immaginazione… Poi naturalmente crescendo ho cominciato a fare di tutto, perché tutta la pittura mi piaceva, e come tanti dipingevo realisticamente… Un giorno mio nonno, osservando i disegni che facevo, decise di portarmi a vedere un’opera di Giotto. Aveva saputo che si trovava in una chiesa, mi pare in via Medina… “Marittiè domani ti porto a vedere Giotto”. Ma per lui Giotto era quello della scatola dei pastelli… Andammo lì, ci dissero dove stava questo Giotto, era buio, non si vedeva niente, “Marittiè o vì, chist’ è Giotto”… Poi tornammo a casa, e allora lui, rivolto alla moglie, mia nonna: “Melia, chist’ o uaglione a Giotto nun so vere proprio”.

«Da ragazzo poi stavo in un’associazione cattolica, ero ritenuto una specie di imbecille, mi rifacevo solo quando potevo disegnare. Allora ci fu una mostra alla quale venne Brancaccio, l’ex direttore dell’Accademia, eravamo nel 45-46. Vide i miei disegni e disse al parroco: questo ragazzo deve andare al liceo artistico, e fu il parroco a iscrivermi… A quel tempo l’Accademia comprendeva anche il liceo artistico, ma gli iscritti erano pochi e lo spazio tantissimo. Lì ho conosciuto Guido Biasi, Mario Colucci, che allora era l’assistente dello scultore Antonio Venditti, un insegnante straordinario… Pensa che io fumo da quando avevo dieci anni e durante le sue lezioni non uscivo neanche per fumarmi una sigaretta… Oggi un allievo del liceo artistico produce dodici, tredici lavori, io ne feci quattrocentocinquanta… Naturalmente non avevo una mia poetica, ma ero innamorato dei pittori più diversi. Presi coscienza che le cose stavano diversamente grazie all’amicizia con Guido Biasi, che è stato uno che ha dato tantissimo alla cultura partenopea. E grazie a Colucci, che parlava poco ma noi andavamo nel suo studio, spesso di nascosto, per vedere cosa faceva (per esempio quell’opera lì alle vostre spalle è del 1950… opera che probabilmente non avrei fatto se non avessi visto alcuni lavori di Colucci…).

Per farla breve, nel ‘55 insieme a Biasi firmammo il Manifesto di arte nucleare che Enrico Baj aveva messo su già dal ‘53 a Milano. Baj scoprì che a Napoli c’era questo Colucci e scrisse un articolo: “È esplosa una bomba all’Accademia di Napoli”. Bisogna dire che il nuclearismo milanese era piú colto. Qui a Napoli più viscerale ma coloristicamente straordinario… Attraverso Enrico Baj, io e Lucio Del Pezzo ottenemmo un contratto con il famoso gallerista Arturo Schwarz. Entrammo a far parte di una scuderia. Il gallerista ti dà un mensile e tu sei costretto a dare un certo numero di opere, io avevo il contratto per due opere al mese, e quindi rimasi per circa tre anni con Schwarz. Senonchè dopo il boom venne il crac e quindi perdemmo il contratto e io, che ero finalmente riuscito a sposarmi, avevo debiti a non finire, non c’era un mobile che non avevo preso a rate… Al tempo stesso, avevo un contratto in Germania con il gallerista Senatore, a Stoccarda. Dovevo dargli sei quadri piccoli per quarantamila lire al mese. Eravamo nel ’59, e la prima mostra insieme a Guido Biasi è di quell’anno. Con Schwarz, per due opere prendevo centomila lire al mese. E con quei soldi sbarcavo il lunario. Poi venne il crac e a me restarono solo le quarantamila lire di Senatore.

«Perché la mostruosità? Il buon Jarry spiega bene il significato della parola monstrum. L’uomo, che è l’animale peggiore che esiste al mondo, stranamente l’ho amato, ma soprattutto ho amato quelli che venivano emarginati, esclusi. Ricordo che da bambino mia nonna mi portava in una chiesa di Fuorigrotta nella quale si poteva accedere grazie a uno scalone su cui si disponevano dei poveri malformati a causa del terremoto di Messina o di altri incidenti… Io bambino ero spaventato e attratto al tempo stesso, e questa sensazione me la sono ritrovata molto più tardi nella mia pittura. Il Cenobio delle mostruosità del ‘58, del quale ho tantissimi disegni preparatori, è una sorta di limbo da me inventato per accogliere tutto ciò che veniva rifiutato. Quest’opera non so più dove si trovi, fu venduta in una mostra a Ischia nel ’59, dove si vendettero tutte le mie opere. Ci sono i giornali di allora che parlano di questo enorme successo, ma a me furono dati pochi soldi…

Naturalmente l’eros è stato sempre presente nelle mie pitture. Una volta stavo tenendo una lezione a studenti della facoltà di architettura, e c’erano due ragazze, una di queste rideva, io parlavo e questa continuava a ridere, “Scusi ma che tiene da ridere”, le faccio. Lei non rispose, ma l’altra, “Sa, maestro, ha visto che lei fa queste figure con gli organi genitali scoperti…”. Io non sapevo che rispondere, poi mi venne immediata la considerazione, “Ma lei si rende conto che noi abbiamo un’escrescenza carnosa al centro della faccia, il naso, che serve unicamente per respirare, e un organo genitale che al contrario ha collaborato a produrre poeti, scienziati, letterati, musicisti e via dicendo e noi lo nascondiamo, dovremmo nascondere il naso invece che il sesso…”. Si misero a ridere e fini così.

«Un altro elemento importante è il mio rapporto con l’immondizia. Io mi ritengo un terapista del pattumierato, e credo che siano molti gli oggetti che riacquistano una vita più interessante allorché cessano la loro funzione. Per cui nel mio studio c’è di tutto: capelli, semi, cianfrusaglia varia. Questo mio interesse risale al ‘56, anche se i primi elementi estranei alla pittura comincio a usarli verso la fine del ‘50. Quando andavo al liceo, per guadagnare qualche soldo andavo in una bottega di rigattiere, il saponaro, dove ero costretto a separare la carta dal cartone, il ferro dall’antimonio, la lana dal cotone e così via, affondando il naso nell’immondizia che i netturbini di allora rovesciavano sul pavimento della bottega. Un lavoro brutale dal quale venivo ripagato con certe scoperte: per esempio, una carta da gioco bruciacchiata su cui si era incastrato un tappo di bottiglia di birra, oppure un rocchetto di cotone nel cui foro si era introdotta una lisca di pesce… Io prendevo queste cose e me le mettevo in tasca, in realtà non sapevo nemmeno perché mi emozionasse questo incontro accidentale di cose diversissime tra loro. Con il senno del poi, ho capito che questo dipendeva da Isidore Ducasse, conte di Lautremont, poeta morto a ventiquattro anni, che ha modificato lo spirito della modernità insieme ad Alfred Jarry… Il conte di Lautremont profetizzava l’incontro impossibile tra una macchina da scrivere e un ombrello su un tavolo operatorio. Di questo incontro impossibile si sono serviti tanti artisti, il coraggio di mischiare le cose più disparate tra loro viene da lì, io me ne sono servito molto… ancora oggi lavoro in questo modo.

C’è un poeta da me molto amato, Borges, il quale parlando del fatto estetico e quindi dell’arte, ha scritto: (recita a memoria) “La musica, gli stati di felicità, i volti scolpiti dal tempo, certi crepuscoli e certi luoghi vogliono dirci qualcosa, o qualcosa dissero che non avremmo potuto perdere, o stanno per dire qualcosa. Questa imminenza di una rivelazione che non si produce è forse il fatto estetico”… Questo però non significa che l’artista abbia unicamente un rapporto con ciò che non esiste, perché non può evitare di tenere conto di ciò che lo circonda. Io sono stato trentaquattro anni nel Pci, per cui alcune opere tengono conto di questa appartenenza (come è possibile verificare, per esempio, da quel quadro qui esposto: Ancora mani sulla nostra città…). Diceva Calvino che l’estetica è come la marmellata, la spalmi su un pezzo di pane, e in fondo il pane è quello che con un termine equivoco chiamiamo realtà, che poi non è altro che una sorta di teatro d’ombre dove un semplice spostamento dello sguardo può modificare, rendere inintellegibile l’oggetto della nostra attenzione. È il potere che mira a fissare in eterno la realtà perché altrimenti non potrebbe dominare.

«Io credo che l’arte moderna si sia trasformata, tranne qualche eccezione, in una sorta di mascherata tesa solo a privilegiare un’assurda quanto dannosa frenesia commerciale. L’esperienza artistica di un tempo era invece organicamente legata alla complessità della nostra vita mentale e sensibile, e il senso estetico non aveva come oggi, un’esistenza autonoma perché era fatto di risonanze inevitabili di valori morali. Oggi quasi tutto se ne va in una fogna per cui i problemi che attanagliano la cultura e l’intera umanità sono numerosi, soprattutto perché l’uomo ha voluto sopraffare la natura. Non dico di tornare al paleolitico, sarebbe impossibile in una globalizzazione consumistica come quella in cui viviamo, ma tentare di cambiare appena un poco di lezione dovrebbe essere ancora possibile, anche se ho l’impressione che l’essere umano miri all’autodistruzione. Certo, ci sono modificazioni antropologiche profonde, probabilmente in un prossimo futuro saremo dei batteri, e questo non dipende solo dal cattivo comportamento dell’essere umano, ma anche da questo stranissimo universo di cui non sappiamo un tubo, come sappiamo ben poco del cervelllo… Cosa fare? Sono pochi oggi quelli che si pongono nei confronti di questo universo in modo critico. Ci sono scienziati, letterati, poeti che denunciano il collasso di questo pianeta, ma non accade nulla, la parola non ha più la capacità di costituirsi come azione, è stata svuotata di senso, d’altra parte se perdessimo anche la volontà di cambiare questo mondo saremmo proprio fottuti, per lo meno tentiamo di fare qualcosa con i mezzi che ci ritroviamo, mezzi impotenti, gli unici che abbiamo.

«Il mio lavoro da insegnante? (Si alza dalla poltrona, cerca qualcosa a lungo, la trova). Quando sono andato via i miei allievi mi hanno regalato questa specie di libro con tutti i loro disegni, il bello è che le loro dichiarazioni non sono retoriche… (legge: Difficilmente dimenticherò i momenti trascorsi assieme a lei, sia quelli allegri quando ci faceva divertire con i suoi racconti, sia quando veniva a scuola un po’ nervoso e ogni piccola cosa la infastidiva facendola sbraitare… Lei è una di quelle persone che difficilmente si fanno dimenticare, spero comunque che anche lei non si dimenticherà di me…). Potrei leggerle tutte, ma per farti capire… (legge ancora: Grazie per avermi fatto scoprire la mia fantasia che senza di lei non sarebbe mai uscita fuori… Adesso riesco a esprimere la mia personalità, a credere in me stesso… Per me lei è come un padre…). Io non sono stato mai permissivo. Ma chi vuole insegnare bene deve lavorare più dell’allievo. Io ho dato tutto quello che sapevo, ma non solo in pittura, perché tu devi parlare di tutto, se sei una persona che ha interessi letterari, scientifici, devi far rifluire nella classe tutto quello che sai… E poi io ai miei allievi ho dato molto ma da loro ho anche preso. “Eh, ma quello imita Persico”, si diceva di loro. È inevitabile, un insegnante se è un bravo insegnante finisce per produrre gente che lo imita. Però pian piano l’allievo dovrà cercare di andare oltre, di essere se stesso, anche se non tutti ci riescono…

«Parlare oggi di avanguardia non ha più senso. Il potere prima osteggiava con tutti i mezzi le avanguardie ma poi per annullarle le ha museificate. E allora si è verificato ciò che profetizzò, in tempi non sospetti, Edoardo Sanguineti.

Una volta mi chiamò Bassolino e mi invitò per fare la mia mostra antologica. Quelli che gli ruotavano intorno non volevano ch’io esponessi il mio lavoro, però lui si era messo in testa di farla. Quando mi chiamarono pensai: “Questi mi vogliono mettere nella metropolitana. E io li mando affanculo…”. Invece andai e lui mi disse: “Voglio fare una tua grande mostra”. Io gli dissi: “E ti rendi conto che per fare una mia mostra ci vogliono un sacco di soldi? Bisogna restaurare le sculture, raccogliere le opere che sono fuori… E poi io ho un’età, com’è che ve ne siete accorti solo adesso. Inoltre non ho mai condiviso la tua politica culturale e te l’ho anche scritto sui giornali…”. E lui sai che mi rispose? “È legittimo pensarla così…”. Perché non mi piaceva la politica culturale dell’epoca di Bassolino? Per me confondeva la politica culturale con l’arte. Io gli dicevo: l’arte può anche mettere in crisi la stessa teoria su cui fonda il suo essere arte, ma la politica culturale deve tener conto di tantissime altre cose e non può permettersi di ignorare quello che accade intorno. Se vado in Spagna perché devo vedere le stesse cose che vedo a Napoli? E se vado in Inghilterra lo stesso… Io voglio vedere gli spagnoli che fanno, gli inglesi che fanno… A Napoli voglio vedere i napoletani. Anche se qui gli artisti fossero poca cosa, un ciuccio a tre zampe, e anche se so che l’asino è un quadrupede, voglio vedere quelle tre zampe: perché è tutto ciò che abbiamo… Invece abbiamo qui un potenziale creativo che spesso è straordinario ma purtroppo è stato quasi completamente dimenticato. Dove l’hanno messo Enrico Ruotolo, chi lo ricorda Carlo Alfano, che ne è di Mario Colucci, e di tanti altri di cui non si parla quasi più, e non ti parlo dei giovani… Insomma, la politica culturale è diversa dall’arte e lui che era del Pci avrebbe dovuto saperlo. Il Corriere del Mezzogiorno ospitò il dibattito ma non successe assolutamente niente. Come ho detto prima, la parola ormai si è svuotata di senso, sembra che oltre le parole non sappiamo andare…». (di nuovo lo squillo del telefono nell’altra stanza…).

Leave a Reply