Come tutte le periferie dell’area metropolitana, il Rione Traiano si trova periodicamente sotto i riflettori, quasi sempre in concomitanza con accadimenti di cronaca nera. Per qualche tempo la stampa e l’opinione pubblica si ricordano dell’esistenza di questi enormi ghetti, ne denunciano la massiccia presenza malavitosa, si mostrano indignati per le condizioni di abbandono in cui operano la scuola, le associazioni e tutte le persone che provano a restituire a quei luoghi una dimensione più umana. Ma la denuncia è sempre fine a se stessa, tanto più che la politica se ne infischia, salvo qualche dichiarazione d’intenti tanto vaga quanto estemporanea. Il quartiere e i suoi problemi passano di moda nel tempo necessario a chiudere la pagina di un giornale, come se quelle vite trovassero senso solo all’interno del racconto predeterminato che del quartiere si intende fare.

Qui raccontiamo le storie di alcuni abitanti del Rione Traiano. Persone che lavorano o sono disoccupate, studiano o cercano un posto dove andare a dormire, insegnano oppure organizzano associazioni. Senza pretesa di dividere i buoni dai cattivi, ma cercando di far emergere le esistenze quotidiane di chi il rione lo abita, con tutte le infinite sfumature che si trovano nello spazio che esiste tra il bianco e il nero.

Lello Esposito, artista

Sono nato dal lato del rione verso la Loggetta, adiacente al Tertulliano, che è l’attuale piazza di spaccio più grande della città credo. Un commercio nella zona c’è sempre stato, ma più piccolo. Io non rinnego le mie radici, il marchio RT lo tieni addosso. Si vede che sono del Rione, anche da come sono, dalla faccia, da come parlo, ma ne sono orgoglioso. Quando ho fatto il militare ho fatto il carabiniere ausiliario, appena mi presentai il maresciallo fece: «Ah Esposito Raffaele, via Romolo e Remo… e da quand’è che il Rione Traiano sforna carabinieri?». ‘Nu scem’ ‘e Palermo, vicino a me, a parlare del Rione! «E perché qual è ‘o problema, marcescia’!», gli risposi, per fargli capire che aveva sbagliato palazzo.

Il nostro è sempre stato un quartiere particolare, da piccoli eravamo agguerriti, come se fossimo nati già con una cazzimma non indifferente. Quando sei ragazzino frequenti tutti, si cresce insieme, non è che stai a guardare quello di chi è figlio, di chi è nipote… Uno dei miei più cari amici, uno che frequentavo dalla mattina alla sera, a quattordici anni ha preso una strada e io ne ho presa un’altra. Io sono andato a scuola, ho continuato a studiare, mentre lui ha continuato la strada degli zii, in mezzo alla strada. Uno di questi ragazzi qualche anno fa lo presi in carrozzeria, perché lui era andato in galera e poteva uscire mettendosi a lavorare, con l’affido. Ci provammo, ma lui era partito con la testa e infatti poi è finito di nuovo dentro. Quando stava qua lavorava, ma quando usciva si metteva di nuovo a fare i guai.

In quegli anni condividevamo tutto, le cose belle e quelle brutte. E pure i cambiamenti di quelle strade li abbiamo vissuti insieme, perché ogni persona che è cresciuta con me, col passare del tempo prendeva un ruolo in questo commercio di droga. La vendita si è allargata a macchia d’olio in due o tre strade, e almeno lì il numero delle persone per bene è diminuito rispetto a quelli che campano così. Il boom della cocaina ci è passato davanti agli occhi, eravamo bambini e davanti a noi… strisciate che non si ha idea. Io non l’ho mai voluta tirare, le canne sì, quante ne vuoi, ma la cocaina mai. E poi l’eroina, vedevamo questi ragazzi che si venivano a pungere nel parco, vicino a noi che giocavamo. A via Romolo e Remo c’era un parco aperto, dove andavano a bucarsi e noi stavamo a guardare e gli buttavamo le pietre appresso: «Jatevenne! Jatevenne! Drogat’, drogat’!». E questi se ne scappavano con le siringhe appizzate. Era diventato un tappeto di siringhe, noi potevamo fare i duri, ma comunque eravamo dei ragazzini.

Un po’ più grandicelli uscivamo un po’, ma il centro delle nostre vite comunque era il rione. Cominciavamo a girare la sera coi motorini, avanti e indietro a via Epomeo, a cercare le ragazze. Ci siamo consumati le scarpe su via Epomeo. O il pallone, una cosa che condividevamo tutti. Al campo di via Romolo e Remo ci stava la squadra del Banco di Napoli, ci aveva giocato Cannavaro e ci giocava Pasquale Foggia che oggi tiene la scuola calcio sempre su quel campo, dove gioca pure mio figlio. I ragazzi bravi erano tanti, sempre perché tenevamo quella cazzimma, ma poi chi è che diventa giocatore? Uno su un miliardo, gli altri in mezzo alla strada stavano e in mezzo alla strada sono rimasti.

Mio padre ha sempre lavorato, faceva l’operaio in un’autocarrozzeria a viale Kennedy, a Fuorigrotta. Poi se n’è aperto una sua, nel ’97. Non lo vedevo mai, stava sempre a lavorare, dalla mattina alla sera. Mia mamma faceva la casalinga, ma non era facile contenerci, insomma stavamo in mezzo alla strada tutto il tempo. Io però già mentre crescevo mi sentivo un po’ diverso dai miei amici. Mi piaceva disegnare, dipingere, tenevo interessi diversi. Stavamo assieme, eravamo cresciuti uno con l’altro, poi veniva il momento che io mi chiudevo nel mio mondo, volevo seguire queste cose che tenevo in testa e per un po’ le ho seguite da solo. Quando tenevo tredici anni allestii un piccolo studio, una cantinola che tenevano i miei. Passavo le giornate là dentro a dipingere, affianco alle famiglie che in questi scantinati c’erano andate ad abitare. Erano gli anni in cui nascevano gli scantinatisti, gente che aveva occupato i sotterranei perché non gli davano la casa.

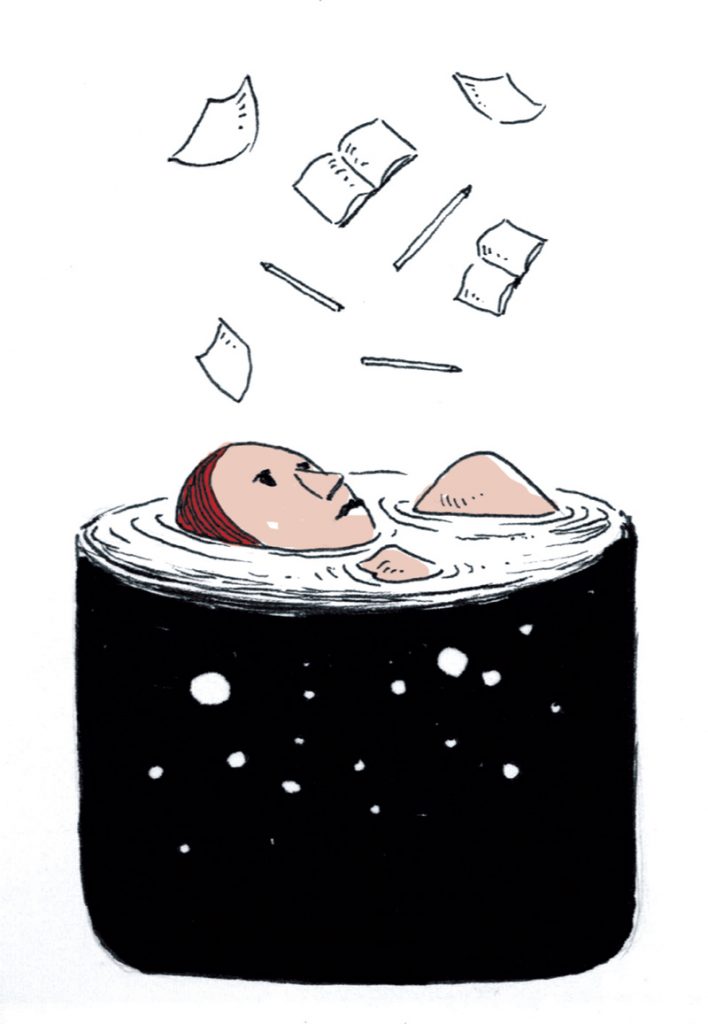

L’appartamento dei miei era una casa popolare. Era dell’Ina Casa credo, perché l’aveva avuto mia nonna, poi è passata alla Romeo. Quando ero piccolino, all’inizio degli anni Novanta, era cominciato il vero commercio della droga. Io stavo dentro a dipingere e fuori questi a vendere il fumo, la coca, eccetera. Infatti alcuni dei quadri che facevo rappresentavano questo, o comunque le idee mi venivano guardando le persone che stavano vicino a me. Io le immaginavo e le ritraevo con queste bocche aperte, personaggi senza forma, o comunque forme non figurative, queste femmine sguaiate…

I miei amici cominciavano a guardarmi un poco strano, però in un certo senso anche affascinati. Qualcuno di loro mi chiamava ’o Prufessore, mi guardavano come uno che stava insieme a loro ma non era come loro. In un paio d’anni raggiunsi una certa maturità e mi iscrissi all’istituto d’arte. Lì conobbi due amici con cui finalmente potevo condividere quelle cose, Enzo e Cyop, che poi qualche anno dopo ha cominciato a dipingere insieme a Kaf, che tra l’altro ha abitato pure lui per molti anni al Rione. Andavamo al Boccioni, era bellissimo scoprire quel mondo che tenevamo dentro e tirarlo fuori quando ci mettevamo a dipingere. Insomma, con la scuola eravamo stati fortunati. E poi avevamo un professore, Nando Gaeta, uno di quegli insegnanti di altri tempi, uno di quei maestri che non ne nascono più, capace di trasmetterti non solo l’arte ma anche la sua passione per l’arte. Al quarto anno mi volevano bocciare perché avevo delle carenze in chimica, matematica, queste materie qua. Mi hanno raccontato che il giorno degli scrutini Nando si fece afferrare per pazzo, stava svenendo dalla rabbia: «Ma tu a Raffaele Esposito come fai a bocciarlo, non vi permettete!». Disse: «Quello è il massimo che può esprimere il mondo dell’arte in questa scuola!». E così alla fine si prese con gli altri insegnanti la responsabilità di farmi studiare e recuperare in chimica e matematica. Mi mandò da una professoressa a spese sue, e io recuperai benissimo. Oggi secondo te in una scuola succedono cose del genere?

Nel frattempo mi ero innamorato del mondo dei graffiti, dei writer, forse perché coniugava quei due aspetti di me che la gente non capiva che si potessero conciliare: la strada e l’arte. Il bravo writer per la strada ci sta non solo quando va a dipingere, ci sta sempre. La vive, la respira, non è che nasce a casa, e studia a casa. Insomma gli anni dell’adolescenza sono stati ricchi di esperienze: stavamo allo studio una giornata intera, poi andavamo a pittare sui muri o sui treni, o andavamo a vedere le mostre, e quindi frequentavamo altri posti. Una volta, quando tenevamo quindici anni, facemmo un treno, stavamo io, Cyop e un altro amico. Però ci fu un blitz della Polfer, ci presero e andammo a fare il processo. Ci fu la causa penale al carcere minorile ma alla fine venimmo assolti. Il giudice era una tosta, disse che noi talmente che la tenevamo dentro quella passione non riuscivamo a stare fermi e dovevamo dipingere dovunque. Uno di questi posti era il pendio di Agnano, lo frequentavamo insieme ad altri ragazzi che pittavano, era un ambiente completamente diverso da quello che avevo frequentato fino ad allora. C’era gente come Polo e ShaOne, o Zemi, che noi vedevamo come i nostri idoli. Oppure Biz, a Bagnoli, tecnicamente uno dei più bravi. Più grandi di qualche anno, persone che avevano fatto delle esperienze nel mondo dell’hip hop, writer bravissimi, erano i primi che si vedevano in città a fare queste scritte giganti sui muri. Con loro seguivamo pure la musica rap, cominciai a sentire gli Articolo 31, gli Almamegretta e tutto il resto, ma anche i pezzi stranieri che arrivavano in Italia con le cassette.

In quegli stessi anni ho iniziato a lavorare con mio padre. Prima avevo cominciato a fare aerografia, l’aerografo è uno strumento molto vicino a quello che usano i carrozzieri, pure per il tipo di materiali con cui ti confronti. Imparai a trattare la lamiera, gli stessi prodotti che usano loro, chissà se perché c’era qualcosa che mi portava nella direzione del lavoro di mio padre, oppure è stato un caso. In un primo momento lo usavo per disegnare sui motorini, così recuperavo qualcosa di soldi dato che la mia famiglia non aveva chissà quale reddito e io non volevo pesare; poi sulle vetrine dei pub, insomma lavoretti di questo genere, finché venne naturale cominciare a scendere con mio padre. Iniziai a fare la verniciatura, prima dei motorini, poi delle macchine. È un mondo che in fondo mi è sempre piaciuto, è un processo impegnativo.

Dopo il diploma feci un anno all’Accademia di belle arti, sempre con Cyop. Era il nostro sogno, ma si rivelò una munnezza, ci aspettavamo un altro mondo, mentre in realtà era un prosieguo dell’istituto d’arte, e poi per fare cosa, gli insegnanti? A noi non interessava, non ci sembrava stimolante, così dopo un po’ lui lasciò, io continuai controvoglia, finché avendo mio padre un’attività abbandonai pure io. Nel 2002 la mia ragazza è uscita incinta e ho avuto il mio primo figlio. E quindi a ventitre anni ho dovuto fare una scelta. Abbiamo lasciato il rione, abbiamo comprato una casa al Parco San Paolo dove era nata mia moglie, con un mutuo ovviamente, e pian piano ci siamo sistemati. Ma a ventitre anni già tenevo la responsabilità di una famiglia.

I miei quadri in qualche modo raccontano di me, del posto in cui ho vissuto, delle esperienze che ho fatto e che faccio. Spesso c’è la presenza dei materiali di carrozzeria. Non ho mai fatto una pittura tradizionale: utilizzavo stucco, verniciatura, bulloni, metalli… cercavo di far interagire i materiali tra loro, di lavorare su quelli. Purtroppo con il passare degli anni il tempo per dipingere è diminuito, questa non è una cosa che tu fai “ogni tanto”. A volte mi viene l’idea giusta e la voglia, mi metto a lavorare su una cosa ma poi devo lasciarla e non è facile riprenderla dopo tre settimane, un mese. Ma sai come va: il lavoro, la famiglia, i figli… Da un paio d’anni mi sono preso la qualifica di perito assicurativo e mi occupo pure di gestione sinistri. Ho tre bambini, mi dedico a loro. Certo lasciare una cosa che hai dentro così forte non è facile, è una cosa a cui penso continuamente. Mezz’ora fa un amico mi ha mandato un messaggio, perché io sono molto amante di un pittore napoletano che si chiama Raffaele Lippi, che a me è sempre piaciuto moltissimo, come pure Mario Persico, e infatti l’ho studiato tanto negli anni. E quando eravamo ragazzini, dicevo sempre: quando lavorerò vorrò comprare un quadro di Lippi. Proprio mezz’ora fa mi hanno proposto questo quadro a un prezzo incredibile, e io subito l’ho dovuto prendere. O meglio, gli ho detto che lo prendevo e gli facevo l’assegno a settembre, perché so’ sempre cinquecento euro, e mo’ ci sta l’estate, le vacanze, i bambini. Ma lo dovevo pigliare, non ci ho pensato un attimo. (riccardo rosa)

Leave a Reply