Dal 13 giugno fino al 13 ottobre 2022 la mostra Teste Matte di cyop&kaf è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 19:00, presso Dopolavoro (via Girolamo Santacroce 52, Napoli). Per info e prenotazione: info@dopolavoro.org

* * *

(ma non l’avete la nausea dell’arte per le strade?)

Lea Vergine, lettera a Luciano Caruso, novembre 1971

Il primo laboratorio che ho avuto era sotto a un negozio di vinili, precisamente nel suo deposito che a seguito di un’alluvione di musica digitale andava svuotandosi definitivamente. Ci scendevo da una botola. Sotto i gradini di ferro c’erano ammassate decine di dischi, gli invenduti, li ascoltavo in continuazione. Pagavo novantamila lire al mese ma avevo a disposizione un ampio spettro di generi musicali cui attingere, bastava solo stare attenti a non graffiare nulla, riposando i vinili con cura nella fondina di carta bianca che li custodiva. Era così buio e, diciamolo, fetido, che qualche amico lo chiamava “la fogna”, ma in fondo né più né meno di tutti gli altri laboratori che avrei avuto in seguito.

Lì sotto, a sfidare l’umido, ci avevo messo un enorme materasso in lattice. Ricordo di esserci sprofondato per ore, a occhi sbarrati, dopo aver dato e preso mazzate in una delle giornate conclusive del No Global Forum del 2001, pochi mesi prima del G8 di Genova. Mi bruciavano non tanto le manganellate prese, piuttosto le occasioni perse. Avevo la sensazione – ma solo adesso trovo le parole – che mentre indicavamo la luna ci tagliavano il dito. Stando dietro – anche giustamente, per carità – a battaglie lontane migliaia di kilometri dal nostro raggio d’azione non c’eravamo accorti, o ce ne siamo accorti con colpevole ritardo, che il territorio a noi più prossimo veniva stuprato, abbandonato, mai dimenticato da un connubio letale di stato e mafie.

A ogni modo quell’anfratto periferico custodiva materiali: pennelli, rulli, mazze, spray, passamontagna. Da lì partivano la caccia ai treni – di notte e di giorno, con tattiche sempre più raffinate –, le incursioni sul cemento dei lungolinea di una qualsiasi tratta metropolitana, o più semplicemente stavo lì, dipingendo su supporti improvvisati un bestiario antropomorfo riflesso di quel presente che mi abbraccia ancora oggi con forza penetrante. Come le muffe alle pareti vivevo una trasformazione continua, cercavo (almeno così pensavo allora) costantemente un contatto con l’altro. Sceglievo con precisione chirurgica i luoghi più affollati dove piazzare una nuova trappola per gli occhi. Via via che mutavo strumenti mutavo le forme; riducendo i colori provavo a imprimere con maggior efficacia nella retina del passante i dubbi che mi attraversavano. È vero, c’è una certa violenza nell’imporre qualcosa allo sguardo altrui, ma forse è solo quella dose necessaria affinché non si tramuti in forme intestine pericolose, prima per sé e indirettamente per gli altri.

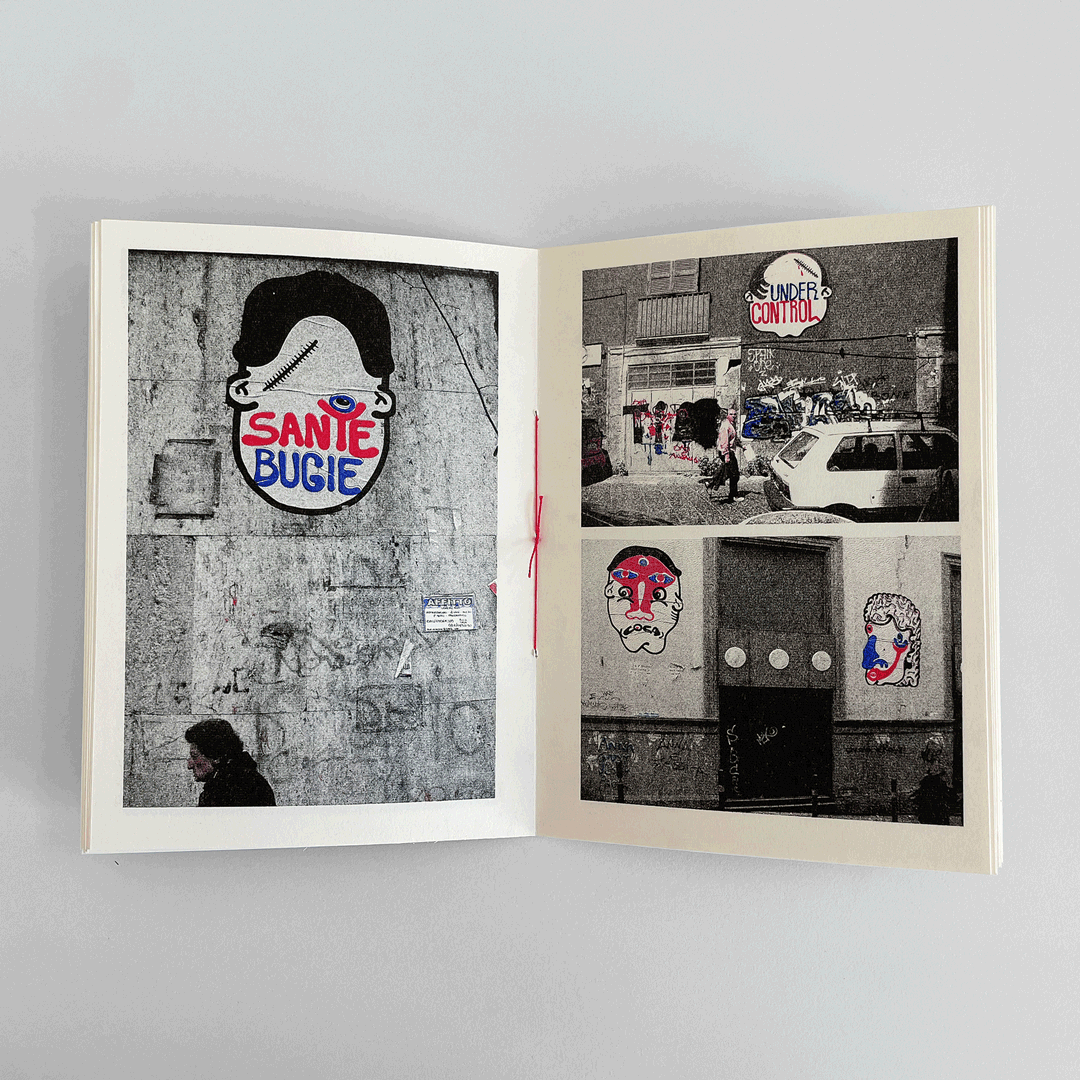

A un certo punto, dal dipartimento di urbanistica qualcuno mi aveva lasciato prendere – un attimo prima che fossero mandate al macero – decine di fogli con progetti mai messi in opera, piani regolatori, rilievi di quartieri, spesso puro esercizio progettuale su vecchia carta già imbrunita dal tempo. Sono rimasti un po’ ad assorbire l’umido del nuovo sottoscala dove nel frattempo mi ero trasferito, fino a quando non li ho srotolati a terra, uno accanto all’altro, fermati da quattro spray agli angoli, e ho cominciato a dipingerci con i pennelli delle maschere di varie dimensioni. Le forme di occhi, naso e bocca le andavo delineando con una o due parole (sante bugie, falso, vuoto, lobby, oro, coca, ecc.), quelle che mi pareva aderissero meglio a quel preciso momento storico. Era la fine del primo decennio del nuovo millennio, ne realizzavo e attaccavo compulsivamente in ogni rione della città.

Ho continuato per anni un soliloquio cromatico senza mai sapere davvero se qualcosa sia arrivato a qualcuno. Più facile che la bottiglia s’infranga sulla scogliera e il messaggio venga ingoiato dai pesci? Forse farsi esca senza favorire alcuna cattura potrebbe già essere uno splendido quanto involontario risultato. Ma non posso concedermi ottimismo, in fin dei conti quell’altro che andavo cercando in quel periodo non l’ho mai incontrato (salvo tutto un popolo degli abissi), parlavo a un interlocutore troppo generico per essere umano. Seppur mutato di segno continuavo a utilizzare un linguaggio pubblicitario, fatto di esortazioni e imperativi. Ho capito solo più avanti, sbagliando in continuazione, che per modificare sul serio il senso di un periodo – anche storico – non basta spostare le virgole, occorre inventare nuovi alfabeti, organizzare il discorso affinché ne imploda l’ordine.

Da allora di laboratori ne ho cambiati altri due, senza mai riuscire a guadagnarmi un posto al sole. Però ogni trasloco è stato un’ottima occasione per disfarsi di tentativi mal riusciti, oggetti accumulati, vernici scadute. Proprio durante uno di questi trasferimenti è ricomparso un rotolo di quei manifesti, salvatosi chissà come dagli attacchinaggi selvaggi del tempo che fu. Rivederli a distanza di più di dieci anni è stato straniante. Nel frattempo le cose sono cambiate irrimediabilmente, l’arte pubblica s’è asservita fino a farsi nemica, attaccarli in strada non avrebbe più nessun senso. Se ha un qualche valore oggi guardare queste teste matte, sta nel fatto che testimoniano l’ingenuo e disperato tentativo di stabilire un contatto con un’umanità che proprio in quegli anni si avviava anch’essa a traslocare: nel luminescente, inesplorato ed esplorante continente digitale. (cyop&kaf)

Leave a Reply