In India continuano le proteste in seguito all’approvazione di una legge sulla cittadinanza fortemente discriminatoria nei confronti della popolazione musulmana, avvenuta l’11 dicembre. Nelle manifestazioni, diffuse in numerose città e osteggiate dall’attuale governo induista nazionalista guidato da Narendra Modi (BJP), sono morte fino a oggi oltre venti persone e più di novecento sono state arrestate. In attesa di poter pubblicare aggiornamenti sulla situazione indiana, riportiamo di seguito alcuni estratti di un articolo di Gloria Pessina pubblicato nell’ultimo numero de Lo stato delle città (n.3/ottobre), Non è un fiume per poveri. Religione, politica e riqualificazione in India.

L’articolo indaga un progetto di riqualificazione di un fiume e il più ampio processo di trasformazione del centro storico di un’antica città indiana, Ahmedabad, nello stato del Gujarat, che ha rappresentato un terreno di prova e un simbolo per le politiche discriminatorie dell’attuale governo, a partire dai primi anni Duemila. Sara, la protagonista dell’articolo, si divide tra il lavoro in un importante studio di architettura di Ahmedabad e un’indagine indipendente, aiutata da studiosi e da abitanti locali, che provano a farle comprendere il presente di una città e di una nazione sempre più divise attraverso il racconto di dati e fatti storici ormai cancellati dalla memoria collettiva.

* * *

Il lavoro di Sara consisteva nel fare rilievi di Bhadra Plaza, annotando con precisione misure, materiali e valutazioni sulla possibilità di percorrere a piedi quello spazio. Trascorreva molte ore districandosi tra risciò, bancarelle, carretti della frutta spinti a mano, automobili, cani, qualche mucca, moto, bici, donne che tiravano asini carichi di mattoni e macerie, gruppi di uomini che si tenevano per mano, ciondolando e squadrandola dalla testa ai piedi, venditrici di collane di fiori da donare agli dei, rifiuti, qualche turista allo sbando. Spesso con lei c’era anche Mariana, un’amica di Lisbona che faceva il tirocinio nello studio di Doshi. A volte, soprattutto quando la temperatura diventava eccessiva, avevano l’abitudine di entrare in una delle moschee più antiche e più vicine alla piazza, la Jama Masjid. Era uno spazio ampio, fresco, scandito da una sequenza di colonne sottili, dove il suono costante dei clacson mescolato agli ultimi successi di Bollywood si faceva più attutito e sembrava quasi scomparire. […] Nel fresco della moschea Sara e Mariana si coprivano la testa con uno scialle, tiravano fuori un libro e leggevano qualche pagina prima di ritornare nel caos di Bhadra Plaza.

Un giorno di maggio, quando la temperatura aveva ormai superato i quaranta gradi, Sara era sola e come al solito cercava un po’ di riposo alla Jama Masjid. Quando entrò, notò un ragazzo di circa venticinque anni, con un volto da bambino e un sorriso di scherno sulle labbra. Era appoggiato a una delle colonne della moschea e incideva un legnetto con un coltello, senza fare rumore. Vedendola avvicinarsi, le disse: «È per te, è da mettere nel libro per non dimenticarti dove sei arrivata». Mentre lei si rigirava incredula il segnalibro tra le mani, lui iniziò a raccontarle che facevano più o meno lo stesso lavoro: anche lui prendeva nota, scattava fotografie, scriveva resoconti su Bhadra Plaza. A differenza di Sara, Tejas – questo era il suo nome – intervistava gli ambulanti, chiedendo loro cosa vendessero, quanto guadagnassero, chi fossero i loro clienti, dove abitassero e così via, per capire quanto sarebbero stati colpiti dal progetto di riqualificazione disegnato dallo studio di Doshi. Sara non si era mai accorta della sua presenza nella piazza, minuto e scattante com’era, mentre lui aveva individuato subito quella ragazza bianca e impacciata nel caos del centro storico.

Tejas lavorava per un piccolo centro di ricerca, il Centre for Urban Equity, che era stato fondato da una studiosa energica e determinata, Darshini Mahadevia, che da anni insisteva nel dimostrare come stessero aumentando la segregazione e le disuguaglianze ad Ahmedabad, mentre il turismo e il benessere delle classi medie induiste e jainiste crescevano. Molti la tacciavano di pessimismo e antinazionalismo, ma lei non se curava troppo e continuava a raccogliere ed elaborare dati, mentre Tejas registrava le storie degli ambulanti parlando con loro in gujarati, la lingua locale, la sua lingua. Sara apprese da lui che l’abitazione di molti ambulanti consisteva in una baracca lungo il fiume Sabarmati e che presto avrebbero perso sia la casa (qualcuno l’aveva già persa), che il posto per vendere la mercanzia a Bhadra Plaza, cioè il lavoro.

Se da un lato lei era grata per l’esperienza che stava facendo come progettista, dall’altro non riusciva a frenare il desiderio di conoscere ciò che stava accadendo lungo il fiume e che non si limitava solo alle rive. Sara però non parlava gujarati, solo qualche parola di hindi e un bell’inglese che non le sarebbe servito a nient’altro che comunicare con professionisti e alti gradi della burocrazia. Tejas le fece una proposta: avrebbe potuto accompagnarla, ma solo la mattina presto, prima del lavoro. Sara ne fu felice e iniziò così una doppia vita: prima delle sette incontrava Tejas, trangugiavano un chai per svegliarsi un po’ e partivano in moto per qualche intervista. Stavano in giro quasi due ore e poi andavano a lavorare […]. A pranzo, la sera o nel fine settimana Sara saltava sui risciò per andare a intervistare avvocati, architetti, giornalisti e chiunque sapesse qualcosa di più di cosa stava accadendo sul fiume e parlasse inglese.

BARACCHE LUNGO IL FIUME

Girish Patel, l’avvocato ottantenne che sosteneva i baraccati, aveva fornito a Sara alcune precisazioni sulla vicenda in un tardo pomeriggio alla fine del 2011. Le aveva dato appuntamento nella sua casa che fungeva anche da studio. Quando era arrivata, due giovani in giacca e cravatta dietro a un tavolo all’ingresso le avevano fatto segno di sedersi, offrendole una tazza di chai. Mentre sorseggiava il the aveva il tempo di osservarlo: era un anziano signore seduto su una poltrona con le gambe un po’ sollevate, che parlava piano ma con passione. Alle sue spalle c’era una libreria che traboccava di testi di diritto in hindi e in inglese, mentre nel resto della casa la vita continuava normalmente: le donne cucinavano, due bambini si rincorrevano e ogni tanto passavano a salutare il nonno, una ragazza si pettinava mentre ascoltava la musica. Dalla strada arrivava il solito brusio costante di clacson e urla.

Girish Patel spiegò a Sara che la petizione degli abitanti delle baracche era stata presentata contro lo stato del Gujarat, la Sabarmati Riverfront Corporation Limited, l’autorità municipale di Ahmedabad e la Ahmedabad Development Authority, ossia tutti i promotori del progetto di riqualificazione del Sabarmati. Poi le spiegò che quello che stava avvenendo non era altro che la commercializzazione del fiume. I poveri sarebbero diventati incongruenti con il contesto, per questo venivano allontanati. Le raccontò che la richiesta avanzata era piuttosto circoscritta, ossia di non sgomberare quelle persone senza avere previsto alloggi adeguati in alternativa. Secondo Girish Patel, gli abitanti delle baracche non erano mai stati consultati in merito al progetto, né erano stati informati delle modalità e dei tempi dell’allontanamento. […] Gli abitanti costretti ad andarsene sarebbero stati circa venticinquemila, ma l’amministrazione comunale stava preparando case per otto-diecimila persone al massimo.

Nel 2008 le prime quattrocento famiglie avrebbero dovuto essere sgomberate, ma la Corte suprema del Gujarat diede ragione agli abitanti delle baracche e al loro avvocato, rallentando il processo di allontanamento finché non fossero state fornite abitazioni alternative agli sfollati. Entro la fine del 2011 avrebbero dovuto essere spostate altre quattromila persone, ma proprio nei giorni precedenti all’incontro tra Sara e l’avvocato la Corte aveva accettato l’ennesima richiesta di aiuto dei poveri della città che vivevano lungo il Sabarmati.

Alla fine Girish Patel si era messo anche a polemizzare contro il progetto per l’uso improprio dell’acqua proveniente da una delle dighe più grandi e controverse dell’India, la Narmada Dam. Pensata negli anni Sessanta per dissetare la popolazione dei tre stati del Gujarat, Maharashtra e Madhya Pradesh, era stata presentata come un’opera urgente e necessaria soprattutto per irrigare una regione estremamente arida e impoverita all’estremità del Gujarat, al confine con il Pakistan. Per questo motivo era stato costruito un canale lungo centinaia di chilometri, che attraversava l’intero stato, passando poco più a nord di Ahmedabad. Ma l’acqua non era mai arrivata a destinazione, perché era stata sottratta lungo il suo corso dai numerosi complessi industriali del Gujarat centrale, e anche dal Sabarmati Riverfront.

Il progetto per il Sabarmati consisteva in alcuni elementi piuttosto semplici: il restringimento del letto del fiume da una dimensione variabile compresa tra seicento e duecento metri a una larghezza costante di duecentocinquanta metri, la costruzione di pareti in cemento alte oltre dieci metri su entrambe le sponde del fiume per prevenire le esondazioni nei dieci chilometri in cui il corso d’acqua attraversava la città, la creazione di una promenade inferiore e una superiore per ogni sponda del fiume, oltre che la predisposizione di spazi per nuove strade carrabili e sviluppi immobiliari negli oltre duecento ettari di terra recuperati con il progetto.

Se non ci fosse stata l’acqua, come in effetti non c’era per la maggior parte dell’anno, il progetto avrebbe avuto molto meno successo, soprattutto sulle riviste patinate di architettura e alle fiere immobiliari. Alla domanda di Sara sull’uso dell’acqua proveniente dalla Narmada Dam, il progettista del Sabarmati Riverfront, Bimal Patel, aveva risposto dicendo che era stata una vera fortuna per Ahmedabad che il Narmada Canal passasse proprio a nord della città. L’allora governatore dello stato del Gujarat, Narendra Modi, che era stato tra i principali sostenitori del progetto e della sua rapida conclusione, aveva invece introdotto argomentazioni di tipo religioso, come ci si poteva aspettare dal leader del partito induista ultranazionalista. In un incontro pubblico a cui Sara aveva partecipato quasi per caso, Modi aveva affermato che finalmente l’acqua del Narmada, uno dei sette fiumi sacri per gli induisti, sarebbe arrivata anche ad Ahmedabad, purificando la città. Poi, per dare un’idea della bontà di quell’acqua, aveva detto che avrebbe avuto le stesse caratteristiche della Bisleri water, il principale marchio commerciale di acqua in bottiglia.

GUERRE DI RELIGIONE

Ogni tanto Sara andava a fare due chiacchiere con Renu Desai, per provare a interpretare le informazioni che stava raccogliendo. Renu era una giovane ricercatrice del Centre for Urban Equity che aveva fatto il dottorato negli Stati Uniti ma poi era tornata ad Ahmedabad per schierarsi dalla parte dei baraccati, con gli strumenti che aveva. Scriveva molto, organizzava manifestazioni e portava gli studenti nel cantiere del progetto del Sabarmati Riverfront, affinché capissero che l’architettura e l’urbanistica non sono neutrali, ma profondamente politiche. Quando Sara le aveva raccontato del comizio di Modi, Renu aveva commentato dicendo che quella era la tipica retorica dell’Hindutva, l’ideologia che mira a stabilire la supremazia induista, di cui Modi si stava accreditando come il principale volto pubblico. Secondo lei Ahmedabad stava svolgendo una funzione molto importante sia nella promozione economica del Gujarat che nell’affermazione dell’Hindutva. Ahmedabad stava diventando la porta d’ingresso per gli investimenti e le opportunità di fare profitto in Gujarat e la nuova immagine della città era un tassello fondamentale in questo percorso.

Sara non capiva bene a che cosa si stesse riferendo, allora Renu le aveva raccontato dello shock di cui pochi avevano voglia di parlare. All’inizio del 2002 erano esplose le tensioni tra la popolazione induista e quella musulmana del Gujarat, in seguito a un attacco a due vagoni di un treno occupato da pellegrini hindu nei pressi della città di Godhra. Come reazione, le organizzazioni dell’estrema destra induista avevano incitato i propri adepti alla violenza, provocando il massacro di oltre mille musulmani nella sola città di Ahmedabad. Le violenze avevano coinvolto anche le abitazioni e i negozi islamici, concentrati nella città vecchia: oltre centomila persone erano state sfollate in quell’anno. Se fino agli anni Settanta musulmani e induisti avevano vissuto fianco a fianco, con la crisi delle fabbriche erano aumentate le tensioni interreligiose, fino a degenerare nel 2002. La popolazione musulmana aveva cominciato a disperdersi e abbandonare il centro storico, ma restavano alcuni esercizi commerciali e qualche ristorante che cucinava carne, in quello stato “vegetariano per legge e per rispetto di Gandhi”, come dichiarava il governatore Modi.

Perché Sara capisse meglio, Renu le aveva consigliato di provare a scrivere a un’altra studiosa indiana che stava negli Stati Uniti e che conosceva bene le vicende dei musulmani nel centro storico. Secondo Dia Da Costa anche il progetto di riqualificazione di Bhadra Plaza per cui stava lavorando Sara era un tassello nel processo di espulsione dei musulmani dalla città vecchia e nel cambiamento di immagine di Ahmedabad. Le ripeteva parole che lei conosceva bene, parole chiave del progetto come “riordino degli spazi” e “pulizia”, che da un lato facevano riferimento al desiderio di ridurre il traffico, per rendere accessibile quello spazio e il suo patrimonio monumentale, dall’altro celavano quell’idea di purezza (vegetariana e induista) a cui si riferiva Modi. La segregazione dei musulmani non riguardava solo chi abitava nel centro storico, che si stava svuotando per diventare un gioiello Unesco, ma anche gli abitanti delle baracche, che Tejas e Sara raggiungevano dopo lunghi viaggi in moto di prima mattina.

Ci avevano fatto caso su indicazione di Renu: ai musulmani erano state assegnate case in zone più lontane, dove il terreno e la falda erano spesso contaminati dalle attività di industrie chimiche e tessili ai margini della città. Quando Sara insisteva perché Tejas rivolgesse loro domande sul rapporto tra l’acqua e la loro religiosità, rispondevano semplicemente: «Vorremmo bere acqua pulita e poterci lavare». Sara inizialmente era delusa da queste risposte, che a dire il vero non cambiavano molto quando andavano negli insediamenti dove erano stati spostati gli abitanti delle baracche induisti, in zone migliori. Tejas allora si metteva a ridere, dicendole che era proprio da occidentali pensare ancora che gli indiani passassero il tempo a fare yoga, pregare ed esercitare la non-violenza.

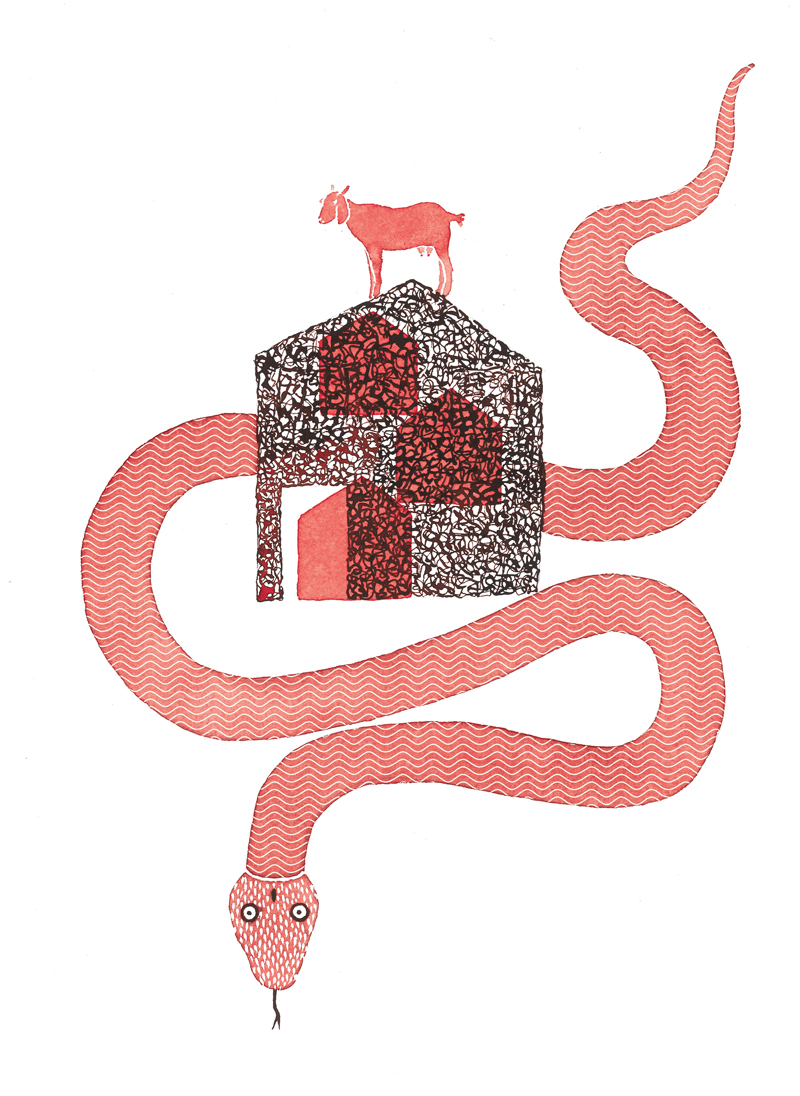

Eppure un rapporto con la religione c’era, ma non valeva per tutti. Valeva per quella classe media induista (e jainista) a cui brillavano gli occhi vedendo i render del progetto per il Sabarmati nei quali figure con abiti tradizionali e atteggiamenti umili offrivano prodotti artigianali a turisti e benestanti locali, dentro mercati ben organizzati. Erano gli stessi che guardavano con seria soddisfazione i disegni nei quali si mostravano le scalinate di discesa al Sabarmati per svolgere riti religiosi […] che sostituivano le sponde naturali del fiume dove i baraccati lavavano i loro panni. Ma soprattutto questi spettatori del progetto del Sabarmati si entusiasmavano per quei fotomontaggi che mostravano un fiume pieno d’acqua, fiancheggiato da grattacieli di uffici e abitazioni di lusso. Tutto questo sarebbe stato possibile sostenendo l’eroe che teneva in una mano la devozione religiosa e nell’altra lo sviluppo sregolato. E così fu, lo sostennero più volte lì in Gujarat finché non diventò primo ministro indiano per la prima volta nel 2014. Era bastato poco, era bastato dimenticare. D’altronde non lo diceva anche Ivan Illich che l’acqua può essere uno strumento di rimozione? (gloria pessina)

1 Comment