“In quell’Ottocento americano, madri e nonne, volendo intimorire il proprio frugolino troppo irrequieto, invece di nominare l’orco, gridavano: ‘Ecco un italiano!’ E subito il bimbo correva a cercare riparo nel loro grembo”. A ricordarci il diablo blanco delle ninne nanne è Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona universale dei migranti, nell’anno del suo centenario. È dedicata a lei la piramide rovesciata in acciaio e luce al neon che scende dal soffitto della Galleria delle carrozze, nella stazione centrale di Milano, uno dei luoghi della città dove i migranti stanno, all’ombra (poca) della mela reintegrata di Pistoletto o sulle aiuole senza palme, attorno al chiosco di souvenir. Dall’altra parte della piazza c’è l’esercito, mezzi, uomini e un gazebo.

La piazza della stazione sembra un mare, luogo di nostalgia e perdita, un muro di cemento che aspetta, irrequieto. È la stessa sensazione che si avverte davanti a molte delle opere esposte alla mostra La Terra Inquieta visibile alla Triennale di Milano fino al 20 agosto. Ideata e curata da Massimiliano Gioni, l’esposizione ha come oggetto di ricerca la rappresentazione delle migrazioni e la crisi dei rifugiati, concentrandosi sul ruolo dell’artista come testimone di eventi storici epocali e su quello dello spettatore come soggetto responsabile che non può porsi in una posizione solo estetica. Più di sessanta gli artisti, provenienti da oltre quaranta paesi, che esplorano geografie reali e immaginarie ricostruendo l’odissea dei migranti e le loro storie.

Il percorso non si concentra solo sull’attualità ma traccia una serie di nuclei tematici e geografici: il conflitto in Siria, ripreso nel “cinema d’emergenza” del collettivo Abounaddara, che dal 2011 si interroga sulla necessità di produrre immagini che contrastino quelle delle televisioni; lo stato di emergenza di Lampedusa, con la lettera-appello all’Unione Europea dell’ex sindaco Giusi Nicolini e i reperti raccolti dal Comitato 3 ottobre, appartenuti ai migranti morti nel naufragio del 2013, tragedia che diede inizio all’operazione Mare Nostrum (Mare Mostrum, nel neon intermittente di Runo Lagomarsino); la vita nei campi profughi, da quello aperto nel 1991 a Dadaan in Kenya, il più grande del mondo, a quelli palestinesi, dove Khaled Jarrar riprende gli Infiltrati che tentano di districarsi tra barriere e limitazioni, usando i canali sotterranei delle fognature o passandosi pezzi di pane tra i buchi dei muri; la figura del nomade e dell’apolide, rappresentata dal farmacista e artista Giuseppe “Pinot” Gallizio, il “re degli zingari” che negli anni Cinquanta offrì la sua proprietà sul fiume Tanaro ai rom non voluti dal sindaco conservatore, invitando l’artista olandese Constant a progettare per loro una Nuova Babilonia, uno spazio a raggiera ispirato alla ruota di una bicicletta e all’idea di una società in movimento, senza confini; la migrazione italiana all’inizio del Novecento, nelle foto degli immigrati a Ellis Island di Lewis Wickes Hine e nelle copertine della Domenica del Corriere che raccontavano i viaggi transoceanici verso il nuovo mondo, come quello del 1905, quando il transatlantico Campania fu “investito da un’ondata formidabile”. O ancora, le condizioni di vita degli operai immigrati a Dubai, quasi otto milioni di stranieri su una popolazione di poco più di nove; e le storie dei migranti portoghesi che negli anni Sessanta e Settanta provavano ad arrivare in Francia, spesso trovando la morte sulle montagne per mano dei trafficanti.

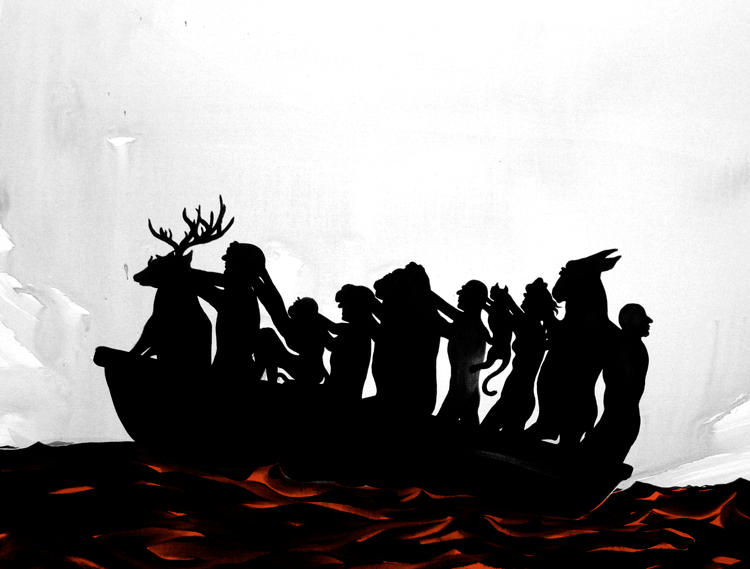

È l’immagine stessa a essere migrante e la difficoltà dell’artista sta nel crearne di “vere”, dove per verità si intende negoziazione, senza sentimentalismi. Un’opera che restituisce l’atteggiamento cinico e sensazionalistico verso le immagini è il video di Phil Collins, How to make a refugee, in cui si vedono i giornalisti aggiustare pose, luci e cicatrici nella casa di una famiglia di rifugiati del Kosovo per una rappresentazione del trauma a favore di telecamera. Contro la spettacolarizzazione dell’immagine opera anche Bouchra Khalili, che riprende i viaggi dei migranti, tracciati e raccontati attraverso un pennarello sulla mappa, per poi assimilarli alle costellazioni che uniscono Marsiglia, Napoli e Tunisi in un cielo immaginario. Sono molte le mappe da esplorare, quella di tessuto di Alighiero Boetti ricamata a mano dagli artigiani di Kabul, quella di biglie di vetro ridisegnata da Mona Hatoum, quella di El Anatsui fatta dei tappi delle bottiglie di alcolici che che gli europei hanno introdotto in Ghana come merce di scambio. Molte anche le visioni del mare, cimitero di cemento nelle tele scure di Thierry De Cordier, barriera solida per il network Multiplicity che ha ricostruito il naufragio de La nave fantasma scomparsa nel 1996 al largo delle coste di Sicilia, assieme a duecentottantatre migranti provenienti da India, Tamil e Pakistan.

La Barca lasciata morire, partita da Tripoli nel 2011 e mai soccorsa, è invece il tema dell’indagine dell’agenzia di ricerca Forensic Oceanography, che usa relazioni tecniche, video, fotografie, immagini da satellite e carte geografiche per indagare le violazioni dei diritti e monitorare i “crimini di non assistenza”. Sull’“estetica del risarcimento” lavora Isaac Julien, quando trasforma le sue immagini di archivio in tableaux vivants in cui attori e ballerini interpretano il ruolo dei migranti non come vittime ma come figure atletiche, libere, piene di vita e energia, che si muovono in regni dove la bellezza non è loro negata.

A essere rivendicato, nel discorso laterale che questa mostra prova ad affermare, è il “diritto all’opacità” di cui scriveva Edouard Glissant, scrittore caraibico da cui viene il titolo La terra inquieta, vale a dire il diritto di ognuno a non essere compreso totalmente e a non comprendere totalmente l’altro. Liberandosi dall’abitudine a rendere ogni cosa trasparente, anche il mare apparirà come realmente è: una forza oscura, energia in movimento, più funerea che feconda. Inquieto, come la terra, come una piazza. (giusy palumbo)

Leave a Reply