Ricordiamo Antonello Sotgia, scomparso nei giorni scorsi, con questo articolo firmato insieme a Rossella Marchini e dedicato alla città di Roma, pubblicato sulla rivista Laspro alla fine della parabola di Alemanno e alla vigilia delle elezioni comunali del 2013. Architetto e urbanista, Sotgia ha dedicato le sue ricerche e il suo impegno politico proprio alle lotte contro la speculazione edilizia e per un progetto nuovo di città.

Alle volte tra di noi ci poniamo una domanda: «Quando hai visto per la prima volta Roma?». Aggiungiamo sempre qualche particolare. Li isoliamo da qualche immagine che ci portiamo appresso o, capita, li rubiamo. Da altri occhi. Da quelli del cinema. Da qualche quadro. Da chi ha visto prima o meglio di noi. Accade anche di andare a “pescare”, da architetti, in quell’immenso giacimento immaginario dell’architettura interrotta. Il mondo affollatissimo dei progetti che non si sono mai sollevati dal foglio di carta. Li vediamo, li andiamo a trovare, ci muoviamo in quegli spazi.

Per me (sono Antonello) vissuto a Ostia, direttamente sulla spiaggia, per i primi dieci anni della mia vita, la mia “prima Roma” sono due. Una è la linea di sabbia, allora – primi anni Cinquanta – punteggiata di pini e non bloccata da manufatti edilizi, dove lo sviluppo della città trovava il suo fine corsa verso il mare. Così, quando oggi arrivo dalla Colombo su quel tappo di cemento, la rotonda, messa lì a segnare che dopo c’è solo l’acqua, vedo le passerelle in legno, i corrimano infiniti dei ponti di Adalberto Libera, l’architetto che pensò di mediare la lingua d’asfalto della strada, in un ponte abitato, che immagino capace di entrare nel mare, per accogliere, così come già accaduto per Enea più o meno in queste stesse parti, chiunque voglia essere cittadino sotto il cielo di Roma.

Roma è, ancora, un solido puro: la Piramide Cestia. Davvero la prima cosa che ricordo. Proprio per essermi sempre stata descritta e vista come “estranea”, “eccentrica” (non romana diceva mia madre) e che oggi, causa lo smacchiamento dei suoi marmi, avvolta da un sapiente ponteggio, accentua ancora di più questo carattere, trasformata com’è in un immacolato Ziggurat.

Case squadrate, finestre allineate, cornicioni a correre lunghi, quasi a tenere gli edifici fissi a terra per impedirgli di levarsi verso il cielo. Questa (sono Rossella) è la mia prima Roma dove questi individui di cemento, questi recinti edilizi sanno, improvvisamente, aprire brecce misurate e mostrare il cortile interno, il giardino protetto, il verde familiare disegnato per fermarsi a raccontare e raccontarsi l’abitare. A Prati, una punteggiata di natura squadrata contrapposta alla grande massa naturale della collina di Monte Mario e alla lunga striscia selvaggia che accompagna, per un fronte del quartiere, lo scorrere del fiume.

Facciamo questo esercizio da quando ci siamo accorti che Roma non c’è più. La città dove viviamo ha cancellato e continua a cancellare tutto. “Il futuro è di quattrocento New York, le megalopoli dove si concentrano i talenti e sboccia la creatività” (La geografia delle nuove città stato di D. Taino in La lettura – Corriere della Sera, 14 aprile 2013), ma noi siamo a Roma e Roma non è una città off-shore rispetto al suo territorio. È tutta territorio perché tutto il territorio è merce. Questo è avvenuto e avviene attraverso l’espropriazione territoriale messa in atto con la realizzazione della città diffusa.

Sono in molti – siamo in molti – a parlare della necessità di non consumare suolo. Pochi, però, a notare la straordinaria anomalia rappresentata da un territorio così fortemente urbanizzato e altrettanto fortemente caratterizzato da una bassa densità abitativa (cinquantanovemila ettari urbanizzati sui centoventinovemila complessivi che costituiscono la superficie comunale). Roma è sola nel deserto del Lazio: cinque milioni e centomila abitanti su 17.203 km², meno di tre abitanti per ettaro. Roma è un insieme multiplo di case deserte.

L’espansione a macchia d’olio – la dura definizione-gogna inventata dall’urbanista Luigi Piccinato a bollare le protuberanze edilizie fuori dalle mura – evidenziata come tale nelle restituzioni cartografiche, quando la vediamo solidificarsi in edifici diventa una specie di nebulosa geografica. Un continuo di frammenti di città che, al posto di costruirsi discorso urbano, si alternano a vuoti, aggrappano le case le une alle altre senza curarsi di creare nessun servizio.

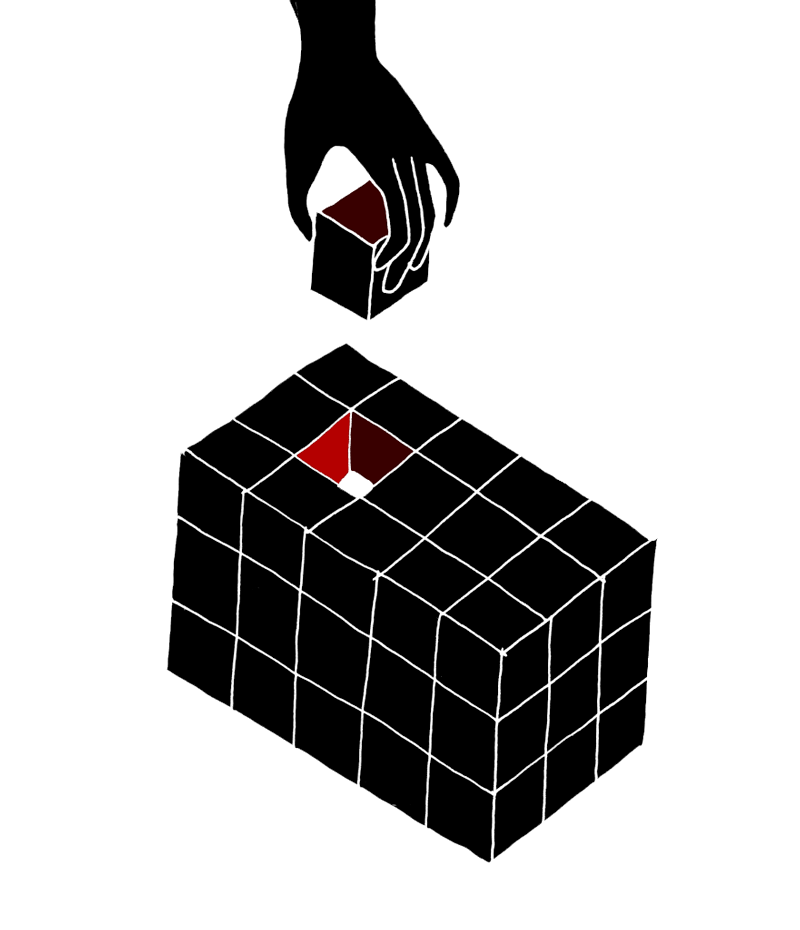

Si realizzano insediamenti, ma si lotta ancora dopo quasi un decennio per avere una scuola, come a Ponte di Nona. Su uno stock di un milione e settecentomila unità edilizie, duecentocinquantamila case risultano vuote. Se si aprissero quelle serrature troverebbe posto un numero di abitanti pari a quello di Bologna. Restano invece ben serrate. Soprattutto per le oltre cinquantamila famiglie in emergenza abitativa. Tutto questo che, una volta, avrebbe preso il nome di “questione territoriale”, in realtà, è una vera e propria “mutazione” territoriale. Sembriamo (vogliamo?) non accorgercene.

Inseguiamo l’urbanistica. Come se questa potesse offrirci ancora qualche possibile soluzione. Ci buttiamo sulle mappe, incuranti del fatto che, come in Moby Dick, queste “mentano sempre”. Alle carte l’urbanistica affianca parole e ancora carte: delibere, piani, manovre, consigli comunali, accordi, negoziazioni. Non è forse menzogna il nascondere che, dietro tutti questi atti, coperte da quei segni colorati, ci sono le case? Che non tutte per esempio, per il loro posizionamento, sono toccate dal sole e dalla luce. Che quello che è tutto piatto nella carta, in realtà, ha una diversa altimetria. Che lì, su quei fogli, la strada volante che taglia San Lorenzo e la Prenestina soffocandoci appare, invece, disegnata come un largo boulevard. Che dietro ogni linea ci sono le singole stanze. Che in quelle stanze viviamo.

Quale carta, anche la più aggiornata, ci dice che molte sono le porte e le finestre dell’invenduto? Parla forse di questo la manovra urbanistica tentata a fine legislatura dal sindaco Alemanno? I previsti ventiquattro milioni di metri cubi che si sarebbero voluti vomitare sulla città, per ora sono rimasti incagliati nella melina dell’ultima votazione utile in consiglio. Incartati: da una maggioranza interessata a litigare tra i suoi componenti per raccogliere briciole dei grandi bocconi preparati per sé dal potere finanziario immobiliare e da un’opposizione che è sembrata più opporsi alla svendita di interi pezzi della città pubblica piuttosto che metterne in discussione la vendita. (antonello sotgia e rossella marchini – continua a leggere)

Leave a Reply