Lello frequenta abitualmente pigmenti, resine, deformazioni materiche. Aggiusta il tiro tra rumori assordanti, inalando micro plastiche suo malgrado. Palpa un cofano, e i paraurti. Sportella a destra e a manca. Martella Lello, è un carrozziere, ma solo per necessità. In un’altra vita sarebbe stato pittore, come uno dei suoi clienti preferiti, quell’uomo alto e robusto – signore d’altri tempi – che si chiama Elio, come il dio greco del sole, o come quel gas che concede ai palloncini gonfiati di liberarsi dalla gravità. Quando gli ha portato la macchina per la prima volta quasi non ci credeva, Lello, lui che tanto aveva amato i quadri del suo compagno di scorribande, quel Raffaele Lippi dagli oli secchi e scontrosi. E allora non ha esitato a fare domande, forse confuse, caotiche, eppure così urgenti per meglio dipingersi in mente il quadro della situazione che aveva prodotto – molti anni prima – opere di estrema durezza, serissima giocosità, insoddisfacibile ricerca. Per prima cosa, come a saziarsi del suo primo amore chiede di Lippi.

«Raffaele ha avuto una vita terribile. Il padre era un vigile urbano ma non aveva voglia di lavorare e si licenziò, per cui hanno fatto la fame da quando lui era ragazzino. Durante la guerra fu richiamato e mandato in Russia – tieni presente che Raffaele era un gran soggetto – a un certo punto prende lo zaino, si mette l’elmetto in testa, il fucile in spalla, e passa davanti alla sentinella come se dovesse andare in missione. La sentinella lo scruta, lui saluta e se ne va. Arriva in treno fino a Roma, impiegandoci almeno tre quattro giorni. Gli alleati erano già a Napoli ma la capitale era ancora infestata di tedeschi, quindi fece Roma Napoli a piedi. Capito che soggetto che era? Credo che la guerra vera e propria non l’abbia mai fatta, giusto il tempo di arrivare che se n’era già scappato. Arrivò a Napoli puoi immaginare come, stracci addosso e morto di fame, aveva mangiato giusto quel poco che potevano dargli i contadini che incontrava sul percorso, e in più a Napoli trovò una città semideserta visto che tutti avevano riparato nei paesi. Casa sua era chiusa e dovette dormire chi sa dove. Quando poi la vita sembrò riprendere il suo corso lui, non avendo di meglio da fare, diventò operaio in una fabbrica».

È chiaro che Lello si sta immedesimando. Gli occhi brillano, le orecchie umilmente si prestano al servizio della memoria. Sono racconti questi che partono dalle radici e attraverso l’albero di trasmissione si propagheranno, chi sa dove.

«Abitava su via Nazionale, andando verso la ferrovia, lui stava nel primo palazzo a destra, dove era nato non te lo so dire. Poi – e questo posso testimoniarlo perché l’ho visto con i miei occhi – Armando De Stefano parlò con l’allora direttore dell’Accademia di Belle arti, Brancaccio, e gli fece avere un posto nel liceo artistico (a quel tempo erano nello stesso edificio, ndr) come insegnante, avvalendosi di una legge che prevedeva l’assunzione per “dichiarata fama”. Per lui fu come diventare dirigente della Fiat.

«Io cominciai a esporre nel ’52, al Blu di Prussia, e lui venne perché era parte del gruppo di punta della galleria con il gruppo Sud di Pasquale Prunas. Fui io ad avvicinarlo ovviamente, aveva ventuno anni più di me, era del 1911, e quindi per me era “il maestro”. Era un autodidatta, ma per me è sempre stato un maestro. Da lì in poi diventammo amici per la pelle. Quando feci un contratto con la galleria Mediterranea glielo feci fare anche a lui, dissi: se lo fate a me dovete farlo anche a Lippi. In verità io avevo proposto anche De Stefano, per fare una piccola squadra, ma lui non volle. Con quella galleria siamo stati circa cinque anni, era conveniente, prendevano tutto quello che facevi, e pensa che allora noi prendevamo duecentomila lire a quadro, nel 1970 erano bei soldi, poi per noi che avevamo conosciuto la miseria figurati…

«Lippi è stato un caposcuola, le sue “macerie” nel ’46 lasciarono tutti a bocca aperta. Tranne i pittori astratti, che già tenevano la puzza sotto al naso, perché loro pensavano di avere in mano la verità. Non è come adesso che entrambe le scelte sono accettate, no, un pittore geometrico agli altri non li considerava proprio, si sentiva superiore. I pittori erano tutti comunisti, io invece me ne sono sempre fregato altissimamente, non ho mai creduto che dai democristiani o dai comunisti potesse venire il cambiamento. Raffele era comunista ma poi con la crisi del ’56 si tirò fuori, anche entrando in polemica con Paolo Ricci. Adesso sembrano sciocchezze ma allora di queste cose si facevano tragedie. Non puoi nemmeno immaginare cosa era la città in quegli anni. È vero, i politici erano molto più seri, da entrambe le parti, ma avevano anche il vizio di voler interferire con il lavoro degli artisti. Chiedevano dipinti di fabbriche, operai, ecc. A come mi raccontavano, prima che io cominciassi, la loro influenza era molto più forte. Volevano influenzare qualsiasi campo della cultura, un libro o lo scrivevi come dicevano loro o non era buono, che stronzata! Raffele è morto nel 1982. Il nostro rapporto era fatto di continuo scambio, si finiva sempre col portare qualcosa dell’altro nei propri lavori e viceversa».

Il carrozziere ora chiede di poter visitare il suo laboratorio, di continuare le domande nel luogo dove si fanno materialmente i giochi. Passano delle settimane ma finalmente l’occasione arriva. Siamo in un palazzo di cemento armato con molti piani (quanti?) schiacciato tra il corso Vittorio Emanuele e la Torretta. La luce inonda l’appartamento, decine di tele sono appoggiate le une alle altre fino alle pareti, come in un domino senza sbocchi.

«Mia madre, quando io ero un ragazzino di undici dodici anni, prese i miei disegni e li portò a vedere al liceo artistico, c’erano Brando (un vecchio professore che dipingeva alla maniera ottocentesca, un brutto pittore), Russomando… loro la incoraggiarono e mi iscrissero ad un corso pomeridiano di disegno, e c’era pure Mario Persico, più grande di me, mi cominciò a proteggere. Poteva avere quindici, sedici anni. Da allora ci siamo sempre voluti bene.

«Poi mi sono quasi laureato in legge, mi mancava un esame ma mi misi a lavorare prima come rappresentante, poi come operaio, ho fatto un sacco di cose. Mio padre era un’autorità, è stato il presidente della Provincia con la DC per dieci anni, quando ancora non c’erano le regioni, ma era molto severo e non mi aiutava. Vuoi fare il pittore? – diceva – …E sbrigatela da solo. Era una persona onesta, fu molto amico di De Gasperi, pensa che quando è morto nel ’63 non ci ha lasciato quasi niente in eredità. Comunque a un certo punto cominciai con le supplenze a scuola, e dopo un po’ vinsi il concorso come insegnante di disegno all’istituto d’arte di Avellino. Impiegavo due ore ad andare e due ore a tornare, perché ancora non c’era l’autostrada. Ci sono rimasto tre anni, poi venni trasferito al Palizzi di Napoli, dove ho insegnato quasi trent’anni.

«I miei modelli sono sempre stati diversi da quelli dell’epoca. Essendo più giovane – e in questo Lippi mi ha seguito – guardavo anche al mondo anglosassone, agli americani, ce n’erano alcuni che facevano spavento, pensa a De Kooning, quanta bellezza! Bacon? lo amavamo! Raffaele aveva anche una certa affinità con Mafai: le “macerie” le hanno fatte entrambi – Mafai seguendo una via più tonale, Lippi più espressionista – anche se, devo dire, Raffaele le aveva fatte prima. Ce ne sono certe proprio belle, nonostante il soggetto così drammatico.

«Noi guardavamo alla pittura di fuori attraverso le stampe, solo raramente avevamo occasione di vedere qualcosa dal vivo. Ricordo che alla Galleria di arte moderna e al Palazzo delle esposizioni di Roma si facevano belle mostre: una volta andammo con una 500 in quattro fino a Roma per vedere una mostra. Io, Carlo Alfano, Godi e Lippi. Napoli era completamente tagliata fuori dal contemporaneo, diciamo pure che non è mai esistita. Alla città sembrava mancare una spinta. Una città dovrebbe difendere i propri artisti, Roma e Milano lo hanno fatto, Parigi e New York inutile dirlo, a Napoli invece mancava questa cosa. Gira e rigira chiedevano sempre la barchetta con il golfo, a partire dai galleristi fino ad arrivare ai politici. Solo alcuni intellettuali ci hanno seguito e supportato. Penso a Ferdinando Bologna, storico dell’arte, che è stato il direttore della pinacoteca di Capodimonte per molto tempo. Ha scritto sia del mio lavoro che su quello di Raffaele. Poi c’era Paolo Ricci che per me aveva molta stima, ma comunque non è mai bastato il loro appoggio per imporci dentro e fuori Napoli. Non c’era nessun aggancio con il mercato. A pensarci è tutto un groviglio: moda, politici illuminati, critici, mercato, un insieme che non ha mai funzionato. Non ho neanche mai potuto prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di andarmene, perché chi me li dava i soldi? Potevo mai aprirmi uno studio in un’altra città? E poi chi mi dava a mangiare? Non ce la facevo a pensare di dovermi arrangiare con altri mestieri a Parigi, che so».

Chi sa le vostre opere come venivano recepite? – chiede Lello più a sé stesso che a Waschimps, già cercando, in cuor suo, di connettere il passato col presente.

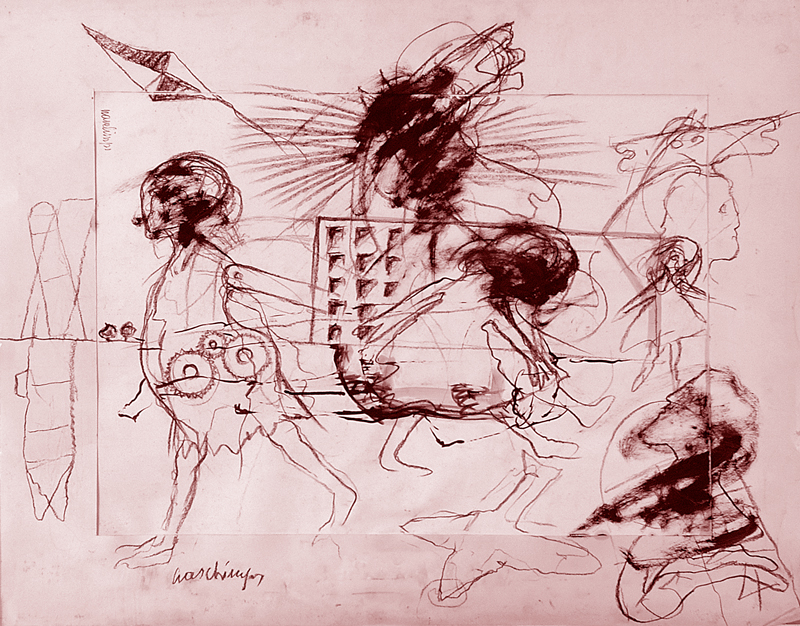

«Le nostre opere non erano proprio accolte! Ci prendevano per pazzi, te l’ho detto, quelli volevano la barca che tirava la rezza. Solo dopo moltissimi anni hanno fatto un museo (Museo del ‘900. ndr) con le nostre opere dentro. Credo che noi non siamo che l’anello di una catena, non esiste pittura slegata dalla realtà storica, si ha Goya alle spalle e chi sa chi davanti. Io sono nato espressionista, una corrente sotterranea che ha percorso tutta la storia dell’umanità, fuori dalle mode, pensa a Bruegel, Goya, Kokoschka. Ho dipinto così almeno fino alla mostra presentata da Bologna alla galleria Medea di via Chiaia. Poi sono passato a un espressionismo astratto, ma non ho mai abbandonato la realtà, c’è sempre qualcosa a guardar bene. Poi mi è venuta come una nostalgia, andai in crisi, mi mancava dipingere gli uomini, le teste, gli arti… fu una crisi durissima, per cinque sei anni pensavo alle cose più terribili, e per venirne fuori cominciai uno studio sull’uomo con al centro la figura di Cristo. Cominciai a dipingere l’uomo moderno che stava nel vano di una finestra, ma in fondo il corpo era quello del Cristo. È venuta fuori quasi una cosa mistica, te la voglio mostrare… Adesso lo possiede la famiglia di Vitaliano Corbi, il critico morto qualche anno fa. Da lì poi sostituii la finestra con le vasche da bagno e ne sono venuti fuori i Marat, una nuova serie che poi sfocerà nei dipinti all’aria aperta, e poi i giochi, i bambini, una cosa tira l’altra. Dai bambini che giocano sono venuti fuori i mamozi, fatti con un linguaggio infantilizzato. Mamozio – prima non lo sapevo – è una parola che viene da una statua romana trovata a Pozzuoli nel 1704, durante gli scavi per l’edificazione della chiesa di San Giuseppe. La statua, dalla testa mozzata, fu attribuita al console romano Lolliano Mavorzio e, come d’uso all’epoca, venne reintegrata, ma da una testa sproporzionatamente piccola rispetto al corpo, conferendogli così un’aria imbambolata. Il nome Mavortio, distorto dai puteolani in Mamozio, da allora ha assunto il significato di persona stupida e sciocca.

«A un certo punto Lucio Amelio mi voleva nella sua scuderia, poi io firmai un volantino contro di lui per non scontentare dei miei amici e non se ne fece più nulla. Ma lui era intelligente, e consapevole delle sue scelte. Sapeva di scegliere artisti un po’ vuoti ma vendibili. Aveva preso il convento di San Francesco al Monte e voleva farci un museo, era uno strano tipo».

La testa di Lello il carrozziere si sarà pur ammaccata, ma è grazie alla botta presa che certi pezzi sembrano finalmente collegarsi ad altri. L’immobilismo della città, certa sua provinciale esterofilia, le ingerenze della politica di facciata, la crisi e la ricerca, l’urgenza di confrontarsi con sé stessi e quanto a volte ci circonda, più spesso ci attanaglia. (cyop&kaf)

Leave a Reply