da: Carmilla

Oh, il mistero arcano della creazione di valore.

Oh, il mistero ancora più occulto della creazione di coscienza: i produttori di valore davanti all’incantesimo della merce, della ricchezza astratta, della potenza produttiva dispiegata. E della loro indecifrabile condizione dentro questa fantasmagoria.

Anche quest’anno, nonostante una discreta repulsione, sono stato arruolato tra i relatori di minoranza (di micro-micro minoranza) nelle assemblee congressuali della Cgil del mio territorio. Alcune cose vanno fatte anche se non sai più perché. Fa un po’ parte del gioco.

La vecchia Cgil è un corpaccione molle, esanime su cui si proietta minacciosa l’ombra storica dell’inutilità. Però una cosa buona la mantiene, almeno sul piano dei principi: i suoi congressi si decidono sui posti di lavoro, azienda per azienda, in una consultazione di massa che dovrebbe riguardare tutti i sui iscritti. Inutile dire che se il metodo è virtuoso, la prassi lo è molto meno. Senza parità di condizioni – com’è ovvio anche nello schema di ogni democrazia liberale – alla fine della conta prevale chi ha in mano le risorse, cioè gli apparati e le chiavi della cassa. Però ogni quattro anni, nel grigio tran tran quotidiano in cui si macinano essenzialmente ripiegamenti, si apre uno squarcio vero di vita sindacale e discussione: e finanche la piccola minoranza eretica e scombinata – l’unica rimasta in Cgil – ha il diritto statutario di andare a parlare direttamente con i lavoratori, tutti, senza eccezione, fin dove le sue modeste forze le consentono di arrivare.

Breve parentesi per i non addetti ai lavori: in Cgil sono sempre esistite una o più “sinistre sindacali” – e le si derubricava alla voce “diverse sensibilità”. E si usava proprio questo termine emotivo ed affettivo – sensibilità – per definirle come sfumature dentro il corpo sempre omogeneo della grande madre. Una quindicina d’anni fa, grazie a quella che fu allora l’anomalia Fiom – e alla iniziativa coraggiosa di Cremaschi e di un manipolo di giovani quadri operai – venne costituendosi un’altra area di sinistra sindacale: con la velleità non tanto di incarnare “una sensibilità” quanto piuttosto una rottura politica e culturale . La caratteristica principale di questa aggregazione era proprio quella di essere “fuori fuoco” rispetto alla storia paludata delle vecchie sinistre interne; parlava un linguaggio diverso e veicolava dentro il dibattito in Cgil, parole d’ordine e tematiche (dal salario garantito alla contrattazione senza vincoli, al sostegno al movimento No global) che erano essenzialmente estranee alla storia della Confederazione. Con buona ragione, i gruppi dirigenti bollavano quella sinistra come un “corpo estraneo”. E oggettivamente era vero, si trattava di una anomalia minoritaria, colorata e vivace che poco aveva a che vedere con il grigiore monocorde del sindacalismo concertativo degli anni Novanta – e le sue variegate “sensibilità”.

Ma torniamo al presente.

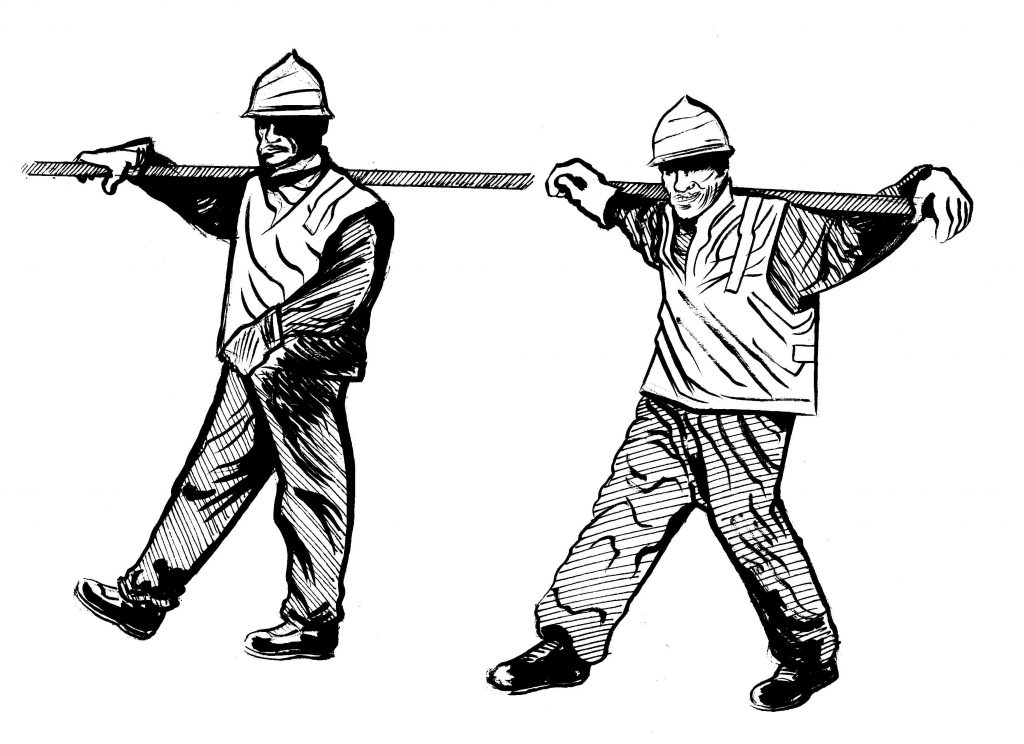

Mi capita di andare qua e là a fare queste assemblee, in aziende grandi e piccole, tecnologiche e arretrate. Ci vado quasi sempre controvoglia e con un groppo in gola. Non mi piace il format, sembra una recita davanti a platee distratte e disilluse – i dieci minuti a relatore, l’illustrazione dei due documenti: quello di maggioranza che invita alla ponderatezza e promette di rimettere mano a tutte le infinite sconfitte ingoiate negli anni senza combattere; e quello di minoranza, che sembra un ardito proclama rivoluzionario, ma è sonoramente avulso dal contesto: che è pur sempre quello di una semplice triste assemblea congressuale della Cgil, davanti a lavoratori abituati a sentir parlare da dieci anni essenzialmente di ammortizzatori sociali. Io faccio la mia parte, senza eccedere in lirismi. Bisogna rispettare questa gente che viene ancora a darti ascolto e mantiene un filo di contatto con quella cosa che si chiama “sindacato”. Si tratta spesso di lavoratori e lavoratrici piuttosto anziani, segno che vent’anni di controriforme hanno funzionato. In certe aziende, quando si presentano alle assemblee, hanno davvero l’aspetto dimesso dell’esercito sconfitto in ritirata: gli abiti scalcagnati da officina, le grosse scarpe antinfortunistiche che danno un’aria vagamente chapliniana, qualche sbuffo di grasso sulle mani o sul collo di chi non ha fatto in tempo a lavarsi, come i bambini che hanno raspato nella Nutella; e i delegati sessantenni, assennati e stressati, che non trovano ricambi per rinnovare le loro RSU, e le misteriose silenziose presenze di interinali e apprendisti, seduti in fondo, spesso alla loro prima assemblea, così diversi dai colleghi anziani – più giovani, curati, atletici, con le cuffiette e i tatuaggi – ma irrimediabilmente più fragili nella condizione, psicologica oltre che contrattuale, rispetto ai vecchi “indeterminati”.

Tutti ascoltano diffidenti, e sembrano rimproverare muti, solo con gli sguardi o le alzate di sopracciglia, le troppe assenze, i vuoti, le complicità di un sindacato che non li ascolta più da tempo. Tutto il campionario di una stagione di consapevole ritirata sindacale pesa sulle loro spalle.

Quando prendono la parola esprimono generalmente una incazzatura che parte dal proprio immediato vissuto e diventa subito eco corale: perché ho dovuto lavorare cinque anni in più grazie alla Fornero, perché Epifani è in parlamento, perché con la crisi il padrone è più ricco e io sono diventato più povero? Non c’è neanche la spinta dell’invettiva – che comunque è qualcosa di vitale e incuba di solito una qualche speranza. No, c’è solo l’amara constatazione che gli anni passano impietosi, attaccati a una linea ipermoderna o a un vecchio tornio fa lo stesso: quello che era il mitico operaio emiliano – figura chiave e alfiere di una certa iconografia riformista – si ritrova vilipeso e abbandonato da tutti. Eccola qui, l’Italia profonda, l’Italia del 4 marzo: è tutta ordinatamente seduta in sala mensa davanti a noi, con le gambe accavallate, le fronti sudate, i nostri pomposi documenti congressuali usati per farsi fresco nell’afa settembrina che, come le sfighe, le zanzare e i pappataci, proprio non si decide a passare. Non c’è bisogno di chiedere a questi lavoratori per chi hanno votato alle elezioni, lo sappiamo bene. In qualche modo sono finalmente arrivati al governo – il modo peggiore, la delega ai venditori di fumo e di odio – ma se ne accorgeranno solo tra qualche anno. Per adesso restano in attesa – vediamo che succede, guardiamo che fa questo governo, e adesso sentiamo pure cosa hanno da dirci ‘sti due coglioni. La sera davanti alle loro tv o adesso schierati in assemblea, sempre pubblico (pagante), sempre platea, mai protagonisti della loro storia.

Solo una volta ho avvertito un sussulto, una specie di fremito, di intensità. Non è stato quando ho inveito contro la Fornero (lo fanno ogni minuto dal 2012, senza i miei suggerimenti), né quando ho parlato di contrattazione o di trentacinque ore o di altre vette sublimi della retorica d’assemblea. No, è stato quando un lavoratore ha sbottato, dopo il mio intervento, in tono quasi dolente: «Ma voi, ma voi, ci vedete come siamo messi? Ma lo capite che noi non contiamo più niente, che ci hanno sconfitto, che siamo diventati gli ultimi della fila? Guardateci: che forze abbiamo? Chi siamo? A chi facciamo paura? Come dovremmo fare a riconquistare tutte queste belle cose che raccontate? Siamo finiti perché siamo deboli». E tutti hanno drizzato le antenne – perché in quel momento la sincerità dolente del collega parlava in qualche modo a nome di tutti.

E allora ho mollato “il documento congressuale” e mi sono lasciato andare all’improvvisazione. E alle 14.30 di un pomeriggio stitico e assolato, davanti a una cinquantina di lavoratori nella sala mensa della CBR srl (componenti oleodinamica e autopompe) – ho rivelato niente meno che la sublime e nascosta verità della Storia. (giovanni iozzoli – continua a leggere…)

Leave a Reply