È passato un anno dall’elezione a sindaco di Ada Colau, e dall’Italia si continua a guardare Barcellona come se fosse un faro nella notte. Se questa città da noi ha sempre suscitato ammirazione e invidia, l’attivista diventata prima cittadina è stata per molti il coronamento di un sogno: la possibilità di rompere la dicotomia tra “dentro” e “fuori” le istituzioni, la speranza di rendere possibile (podemos!) un altro modo di fare politica. La piattaforma per il diritto alla casa fondata da Ada, la PAH, è un modello di azione popolare “dal basso”, e il suo partito, Barcelona en Comú, fa riferimento al “nostro” discorso sui beni comuni; il municipalismo, l’idea dell’assalto alle istituzioni (guanyem Barcelona, vinciamo Barcellona), toccano corde profonde in un momento storico di grande confusione e ambiguità generalizzata. Ada è “una di noi”, e per continuare a immaginare una politica di sinistra, Barcellona sembrerebbe il miglior modello da seguire.

E così, senza accorgercene, ci troviamo di nuovo a fare i conti con il “modello Barcellona”. Sono vent’anni che Barcellona è considerata una città-esempio, la cui gestione politica può essere esportata e “insegnata” altrove. Anche quando gli aspetti più progressisti delle amministrazioni post-franchiste erano stati sconfitti dalla corruzione e dal delirio speculativo con cui il governo del PSOE portò il paese al crollo economico del 2008, per le sinistre italiane Spagna e Catalogna erano sempre dei modelli vincenti. Non mi stancherò mai di citare quest’articolo dell’Unità, immediatamente prima della catastrofe; ma ricordo anche la naturalezza con cui in Italia si pronunciava, sia pur ironicamente, il titolo di questo film. Ma proprio mentre da noi si lodavano Barcellona e la Spagna, lì i movimenti della città (di cui Ada faceva parte) lottavano contro l’enorme costruzione propagandistica che i partiti dominanti esportavano all’estero.

Negli anni in cui si affermò il modelo, la città subì il secondo grande “sacco”, dopo quello compiuto durante gli ultimi decenni della dittatura. Tra gli anni Novanta e Duemila Barcellona fu rovesciata come un calzino: quartieri storici della città rasi al suolo, gli abitanti trasferiti in periferia, migliaia di edifici standard spuntavano come funghi. A livello nazionale, il grande capitale che già governava sotto Franco si era alleato con i nuovi partiti di sinistra, clandestini durante la dittatura: il famigerato pacto del olvido. A Barcellona l’odioso matrimonio fu sancito da un grande evento, le Olimpiadi del 1992. Il sindaco socialista Pasqual Maragall fece annunciare l’assegnazione dei Giochi Olimpici a José Antonio Samaranch, che era stato ministro dello sport durante il franchismo; il vecchio e il nuovo avevano imparato a convivere, e la città e i suoi spazi pubblici erano la merce che insieme vendevano al mondo. I socialisti del PSC e i comunisti di Iniciativa per Catalunya mandavano emissari ovunque, da Medellín a Istanbul, da Napoli a Rio, e finanche a Salerno, con valigette piene di brochure che raccontavano di una città giovane e dinamica, in cui locale e globale convivono in armonia, e in cui la libertà d’espressione fa da contrappunto alla libertà d’impresa.

È importante tenere presente questa storia per capire cosa può diventare la cosiddetta #SpanishRevolution, dopo l’ingresso dei militanti nelle stanze del potere. Come al tempo della transizione dalla dittatura alla democrazia, la retorica dominante tende a sottolineare la rottura rispetto al passato, e a trascurare le continuità. Mettere in risalto gli elementi di rottura è fondamentale, e se il governo di Ada riuscisse a trasferire più potere ai quartieri, sul modello municipalista, sarebbe una grande vittoria per tutti. Ma è molto importante osservare le continuità tra il vecchio e il nuovo regime. Nel quartiere che conosco meglio (per averlo studiato durante dieci anni), Bon Pastor, periferia nord della città, i militanti di Barcelona en Comú sono gli stessi personaggi che fino al 2008 erano alle direttive dei partiti allora al governo, per conto dei quali promossero le demolizioni, gli sfratti e l’indebitamento degli abitanti. Ora portano le magliette con il logo del nuovo partito, e mantengono il monopolio della mediazione tra abitanti e Comune, esattamente come facevano qualche anno fa. E non è un caso isolato.

La piattaforma Barcelona en Comú, che ha portato Ada alla guida della città, è frutto di un patto tra gli attivisti del tempo degli Indignados e dei movimenti urbani precedenti, con un importante partito della sinistra istituzionale: Iniciativa per Catalunya. L’ex partito comunista catalano è stato uno dei principali promotori del modello Barcellona, e per questo era uno dei bersagli della “indignazione” popolare del 2011. Il voto di protesta alle elezioni municipali che portarono la destra al potere era diretto contro la gestione clientelare della città durante gli anni del “tripartito”, di cui Iniciativa faceva parte insieme ai socialisti e agli indipendentisti catalani. Il partito aveva perso la città, perché l’aveva condotta al disastro: l’ha recuperata grazie a Barcelona en Comú, che ha contribuito a fondare.

Ma cos’hanno in comune – come hanno scritto di recente Manuel Delgado e altri antropologi urbani – gli attivisti che allora erano sulle barricate contro gli sfratti, e i politici che governavano la città durante quegli stessi anni? Ritroviamo oggi seduti alla stessa tavola, in una prestigiosa conferenza organizzata dall’ONU, il vecchio sindaco socialista Joan Clos e la nuova sindaca Ada Colau, a discutere insieme del “diritto alla città”. Clos inaugurò l’ipocrita Forum delle culture dopo aver fatto bastonare gli immigrati in protesta, sgomberare una decina di centri sociali, demolire tre o quattro quartieri storici della periferia. Eppure i contenuti del Forum erano terribilmente di sinistra: diritti, partecipazione, sostenibilità, e Clos presentò l’evento come “la terza via tra Porto Alegre e Davos”. Si trattava chiaramente di propaganda, da parte di un partito che stava vendendo il paese alle banche e la città al turismo, imponendo la legge del commercio privato su ogni forma di vita realmente in comune. Nell’articolo sopra citato, gli antropologi affermano che quello che tiene insieme Joan Clos e Ada Colau, il vecchio e il nuovo modello Barcellona, è in realtà l’ammirazione verso l’urbanistica “del consenso” di Pasqual Maragall, il sindaco delle Olimpiadi; che, non a caso, si basava su un’idea “municipalista”: Barcellona doveva diventare un centro di potere regionale, che facesse da contrappunto al dominio dello stato centrale.

La preoccupazione che serpeggia è che, in fondo, anche il modello di amministrazione della città non sia molto dissimile. I due principali conflitti sorti durante questo primo anno di mandato riguardano entrambi lo spazio pubblico. Prima c’è stato lo sciopero dei lavoratori dei trasporti, proprio durante il congresso annuale di nuove tecnologie Mobile World Congress, un evento contro cui i movimenti cittadini si sono sempre scagliati. Ma ora che l’azienda municipale dei trasporti è controllata da Barcelona en comú, la dirigente (comunista) ha espresso ben poca solidarietà verso i lavoratori in sciopero, affermando che la città doveva funzionare bene durante l’importante congresso, e che gli stipendi dei dipendenti erano già abbastanza alti. Poi c’è stata la violenta carica della Guardia Urbana (la polizia municipale) contro i manteros, i venditori ambulanti, che subiscono continue vessazioni, arresti e deportazioni. Sono tutti migranti senza documenti, la cui merce contraffatta irrita commercianti e benpensanti; la posizione di Ada è stata fonte di molte polemiche. La gestione del cosiddetto “commercio informale” è sempre una cartina di tornasole per un governo: è il terreno su cui chi comanda si confronta con tutto quello che non può, non riesce o non vuole inserirsi nella macchina economica ufficiale.

Al di là delle dichiarazioni d’intenti e dei proclami poetici sulla volontà di cambiare il mondo, quello che dobbiamo capire è fino a che punto il nuovo modello Barcellona possa essere per noi davvero una fonte di ispirazione. Ancora in anni recenti abbiamo avuto lo sciagurato Forum delle culture di Napoli – un franchising di quello di Joan Clos, importato dalla giunta Iervolino e messo in atto dal sindaco de Magistris –, le connessioni di De Luca a Salerno con gli architetti catalani, fino alla recente dichiarazione di Roberto Giachetti, candidato sindaco PD a Roma, di voler risolvere i problemi di Ostia ispirandosi alla Barceloneta. Chi ha passeggiato per il litorale di Barcellona, non vedendo il “lungomuro” come a Ostia, potrebbe riconoscersi facilmente in questa ispirazione. Ma basta approfondire un po’, informarsi sui quartieri operai che sono stati demoliti, sugli abitanti deportati da Poblenou, sulle enormi speculazioni urbanistiche del litorale, dai tempi del franchismo fino al Forum 2004, per capire che non può essere questa la città da prendere come modello.

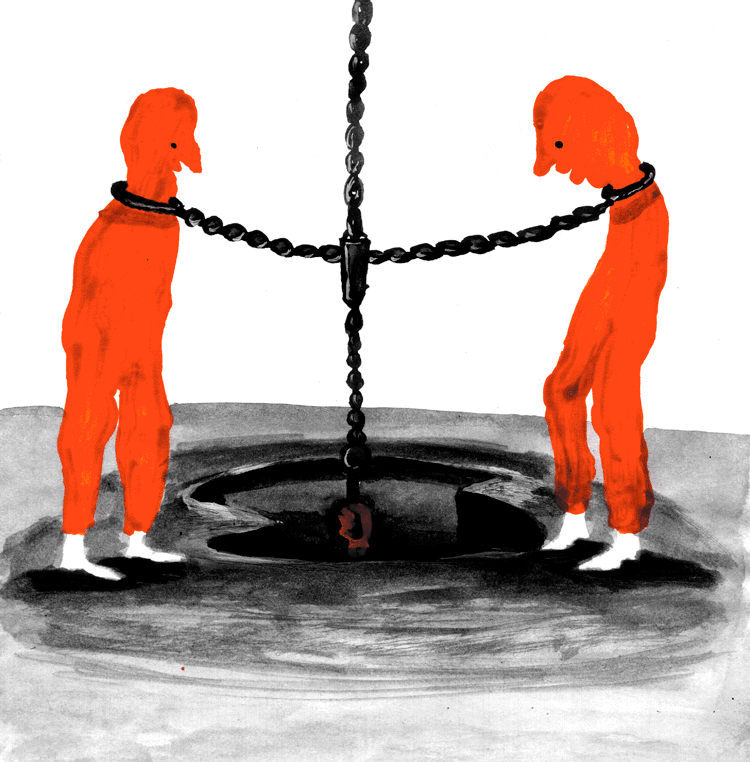

Come hanno scritto di recente due attivisti su Diagonal, il punto è se il nostro obiettivo è di smantellare le strutture di potere o di dominarle. Fare patti, condividere la gestione della città, suddividersi i ruoli con le forze politiche che hanno governato gli anni del disastro, è di certo meno edificante, probabilmente anche meno efficace, che assaltare le istituzioni, svuotarle, restituire il potere ai cittadini, com’era nelle intenzioni iniziali. Barcelona en Comú sembra non aver ancora deciso quale di queste due strade seguire; e chissà che le difficoltà che sta sperimentando non riflettano di nuovo la discrepanza insanabile tra retorica e realtà – come quando una gestione autoritaria e clientelare della città veniva presentata come un modello da esportare. In un contesto come quello italiano, in cui le ambiguità e le alleanze trasversali sono ancora più diffuse che in Catalogna, è importante avere ben chiaro “cosa abbiamo in comune” con chi prendiamo come esempio, o con chi scegliamo di stringere alleanza. (stefano portelli)

Leave a Reply