È arrivata ieri pomeriggio la sentenza della Corte di Cassazione sulla morte di Franco Mastrogiovanni, maestro elementare, anarchico, deceduto a cinquantotto anni durante un ricovero all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, successivamente a un Trattamento sanitario obbligatorio disposto nei suoi confronti. La corte ha ritenuto i medici e gli infermieri coinvolti responsabili per il sequestro di persona, ma ha annullato la sentenza di appello per il reato di omicidio colposo. Le pene sono state sospese in quanto inferiori a due anni di reclusione. Al termine del primo grado del processo i medici erano stati condannati per sequestro di persona, falso ideologico e morte in conseguenza di altro reato, mentre gli undici infermieri erano stati assolti; la sentenza di appello aveva ritenuto anche questi ultimi colpevoli, ma aveva ridotto le condanne ai medici.

Riproponiamo a seguire un pezzo pubblicato su Monitor nel novembre 2016, all’indomani della sentenza della Corte di appello di Salerno.

* * *

Insieme ai sei medici condannati anche gli undici infermieri (assolti in primo grado), ma pene ridotte e sospese per tutti gli imputati, con la revoca dell’interdizione dai pubblici uffici che era stata comminata ai medici. È questa la fredda sintesi della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in riforma della decisione assunta in primo grado il 30 novembre 2012 per la tragica morte di Francesco Mastrogiovanni. Il maestro più alto del mondo, come lo chiamavano i suoi alunni, deceduto il 4 agosto 2009, sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di diagnosi e cura dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dopo ottantasette ore consecutive trascorse legato al letto di contenzione. Il giudice monocratico aveva emesso condanne comprese tra i due e i quattro anni e, elemento di grande importanza, aveva sospeso gli imputati dall’esercizio dei pubblici uffici. La corte d’Appello, per motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni, ha riformato il giudicato di primo grado, ritenendo di applicare a tutti gli imputati le attenuanti generiche e riducendo le pene a un minimo di un anno e due mesi fino a un massimo di due anni. Ha anche revocato l’interdizione dai pubblici uffici per i condannati, stabilendo che debbano pagare le spese processuali e risarcire le parti civili.

Questo l’esito, in attesa dell’eventuale ricorso in Cassazione, della vicenda giudiziaria legata alla morte di Francesco Mastrogiovanni. Alcuni media e rappresentati istituzionali hanno accolto con grande favore la sentenza, sottolineando che “si tratta di un verdetto importantissimo che sanziona comportamenti di inaudita gravità” (come ha dichiarato il presidente della Commissione diritti umani, Luigi Manconi). In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, tuttavia, non riteniamo si possa accogliere in pieno questa tesi e anzi ci pare che la decisione dei giudici d’Appello non sciolga, piuttosto renda ancora più cogenti gli interrogativi che questa vicenda solleva. Non si possono che condividere le parole di Grazia Serra, la nipote di Mastrogiovanni, che ha dichiarato: «Tutti continueranno a lavorare. Continuerà a lavorare il medico che ha ordinato di legarti mentre dormivi, quello che ha deciso che non dovevi essere mai slegato, quello che ha deciso che la tua famiglia era meglio tenerla lontana da te, quello che ti ha sentito russare anche se morto da ore, quello che ha pensato che a un cadavere si potesse fare un massaggio cardiaco. Caro zio Franco, si saranno resi conto di quello che hanno fatto?».

E se non fosse stato per la tenacia di Grazia Serra e del Comitato verità e giustizia per Franco questa storia non sarebbe mai divenuta parte del dibattito pubblico. Come testimonia anche il film documentario di Costanza Quatriglio, è solo per merito della decisione dolorosa di rendere pubblici i filmati delle ottantasette ore dell’agonia di Mastrogiovanni, provenienti dalle telecamere a circuito interno, che il dramma consumato in quel reparto ospedaliero è risultato di immediata evidenza.

Il primo interrogativo, lo abbiamo detto più volte, è relativo al dispositivo giuridico-psichiatrico del Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) che consente, su disposizione del sindaco, di ricoverare contro la propria volontà un sofferente psichico, con l’avallo di due medici. Se ne registrano circa diecimila casi l’anno. Pensato dal legislatore come strumento di tutela del paziente, nella prassi, la maggior parte delle volte, il TSO si realizza attraverso una burocratizzazione delle procedure che comprime i più elementari diritti del ricoverato; e in alcuni casi, difficile sapere quanti, l’intervento diventa un vero e proprio mandato di cattura, un atto di forza violenta realizzato dai corpi di polizia, che può avere anche tragici epiloghi, come accaduto a Torino, nel 2015, con la morte di un ragazzo, Andrea Soldi. Il tema del TSO è completamente assente dall’attuale dibattito politico e negli unici casi in cui se ne discute le proposte di modifica sono volte a un inasprimento delle modalità e al prolungamento dei tempi. Sappiamo bene che la questione non era oggetto delle valutazioni processuali della Corte d’Appello salernitana, ma non possiamo non sottolineare che questo è avvenuto perché, fin dalla fase istruttoria, per ragioni diverse e non sempre giustificabili, si è scelto di non approfondire le modalità, quantomeno controverse, con cui la misura venne realizzata da un inspiegabile enorme dispiegamento di forze dell’ordine e adottata dall’allora sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

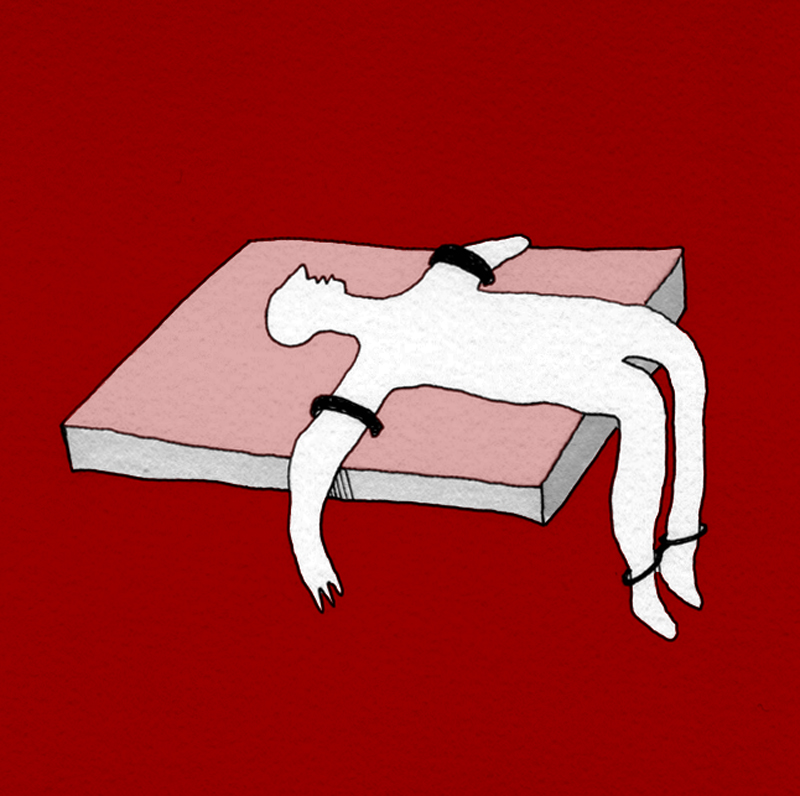

Il secondo interrogativo concerne l’uso della contenzione, una pratica per la quale non esiste (incredibile, ma vero) un quadro normativo chiaro, seppure diffusa in quasi tutti i presidi di salute mentale (pubblici e privati) del nostro paese. Franco Mastrogiovanni, dopo una prima fuga, perché giustamente impaurito, non ha opposto resistenza ai medici e alle forze dell’ordine, con spirito collaborativo è arrivato in reparto, ha assunto i farmaci, ha acconsentito alle disposizioni di medici e infermieri. Nulla giustificava, se mai vi fosse qualcosa che possa giustificarla, la disposizione a legarlo, per quattro giorni consecutivi, al letto di un reparto ospedaliero in cui, appureranno le indagini, la contenzione era prassi di banale routine. Mastrogiovanni si è fidato di una istituzione che doveva curarlo e vi è morto, abbandonato seminudo su un letto, umiliato nella sua stessa umanità. Ai familiari che volevano vederlo è stato detto che non era possibile, che sarebbe stato controproducente per la sua salute. Alla contenzione fisica, sempre, si somma la contenzione farmacologica (una sorta di camicia di forza chimica) che non ha la funzione di curare il sofferente psichico ma di adeguarne il comportamento alla struttura che lo accoglie. Una persona sedata e legata è sicuramente più “facile” da gestire rispetto a un paziente “problematico”.

“Curando ci può scappare il morto”, così, nel 1975, il direttore di un manicomio commentava la morte di Antonia Bernardini, deceduta nel letto di contenzione dove si era data fuoco per protesta. Oggi sappiamo con certezza, dopo le lotte del movimento di psichiatria democratica, il lavoro di Franco Basaglia, la legge 180, che la contenzione non rappresenta la presa in carico del malato nel segno della cura, ma una misura che ha come scopi la punizione o il tentativo di disciplinamento del sofferente, insieme alla facilitazione delle prassi di custodia (giammai di cura). A quasi quarant’anni dalla legge di riforma dei servizi di salute mentale e della chiusura dei manicomi, in molti casi, il sofferente psichico, ancora visto come un soggetto pericoloso, come un nemico, viene infantilizzato o reificato, scarnificato del suo stesso status di persona. Così, ancora oggi, a più di mezzo secolo dall’introduzione di nuovi farmaci e protocolli terapeutici, siamo qui a discutere della contenzione piuttosto che a ragionare su nuovi modelli di servizi inclusivi e accoglienti.

Lo abbiamo scritto in occasione della sentenza di primo grado, lo ribadiamo con maggiore convinzione oggi, alla luce di questa decisione del tribunale di Appello che appare ridimensionare le singole responsabilità. Spetta certamente ai giudici il compito di valutare i comportamenti in base ai codici, è però compito della società tutta rispondere agli interrogativi che questa storia pone. Chi, in questi anni, ha lavorato e ancora opera per confinare alla marginalità le politiche e gli interventi a favore dei servizi di salute mentale non è meno responsabile di chi, materialmente, ha legato, rinchiuso e lasciato morire.

Non si può attendere il reiterarsi di tragici epiloghi per sostenere che la contenzione è null’altro che un’orribile scorciatoia alla reale presa in carico di un sofferente psichico. Nell’organizzazione di un reparto, certo, si perde molto meno tempo a legare che a curare. Ai medici, però, non è chiesto di custodire ma di curare e proteggere il malato. Riteniamo allora che questa sentenza non faccia giustizia. Non per un deleterio giustizialismo che non ci appartiene, ma perché le parole dei giudici, per alcuni capaci di pacificare le coscienze, ancora ci sembrano l’eco di un’economia dei diritti sospesi. (dario stefano dell’aquila / antonio esposito)

Leave a Reply