Le generazioni sono un parto della fantasia, ha scritto Jeff Chang in apertura del suo monumentale saggio sulla storia sociale dell’hip hop, ed è vero, finzioni utili a giornalisti e storici. Di solito, fa notare Chang, “una generazione è battezzata e inquadrata da quella immediatamente precedente, e la storia viene scritta con l’accento sconvolto e oltraggiato che accompagna due rivelazioni: ‘Ehi, sto invecchiando’ e ‘merda, ma che cazzo vogliono questi mocciosi?’.”

Possiamo chiamarli tribù, allora, quegli agglomerati umani di sogni, visioni, contraddizioni, speranze che segnano un’epoca o un suo scorcio. È stato sicuramente così, in quei lontanissimi anni tesi tra il 1989 del crollo del Muro e il 2001 della rivolta globale. Il decennio lungo che chiudeva il Secolo Breve.

La scomparsa di Marcello “Zemi” colpisce chiunque abbia attraversato quegli anni, portandosene dietro le scorie e le memorie, i segni di quella grande tribù che ha animato Napoli con la sua creatività e l’attitudine ribelle. Intorno a quella insofferenza si è animata una stagione forse irripetibile, che i gruppi sociali al potere hanno provato a intestare al sindaco dell’epoca e alla sua azione di governo ma che era molto di più.

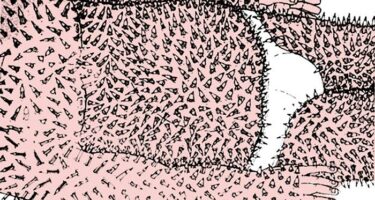

Marcello Zemi, dentro quella popolazione inquieta che usciva dal grande freddo degli Ottanta, era una stella. Lo conoscevano un po’ tutti, lui o la sua arte, perché apparteneva a quella grande famiglia del centro storico dove era fiorita l’arte dello spray, in connubio con le note del primordiale hip hop coagulatosi intorno a un bidone della spazzatura in piazza San Domenico. Era la città che aveva lo sguardo duro dei militanti, lo stile riottoso delle ultime variopinte creste e dei tardivi kiodo, degli anelli al naso, dei pantaloni oversize, delle redivive spranghe e dei mai sopiti anfibi. Musica, politica, cultura, notti lunghissime, folle che si riappropriavano del centro antico riportandolo alla vita. Questa è stata la tribù che in quegli anni ha sputato sangue e gioia sui basoli del decumano e a quella tribù apparteneva Marcello, con il suo sorriso dolce, l’aria stralunata, le dita sporche di vernice. È per questo che ha un particolare sapore di ruggine l’addio all’eterno ragazzo con la bomboletta ma anche a una stagione giovane e felice. Le aule occupate, i cineforum dell’Astra, i concerti improvvisati, le corse fino a Gianturco dove Officina99 si alzava come un fortino nel panorama opaco della periferia. Dentro questo mondo si muoveva Zemi, con l’energia e l’entusiasmo dei pionieri. Erano gli anni in cui cresceva la grande famiglia dell’hip hop napoletano, tribù nella tribù, nata per caso sulla spinta di esigenze semplici: rivestire di colori una metropoli ancora puntellata dalle impalcature, muoversi a tempo con la musica sfidando la forza di gravità e le regole di un’epoca cui non si voleva più appartenere.

A Napoli, in ritardo rispetto al resto della penisola, la comparsa dell’hip hop segue vie irregolari, arriva dalle borse piene di dischi dei reduci da viaggi a Londra o a New York, spunta dalle audiocassette dimenticate dentro un’auto e mai più restituite; i break beat fanno capolino nelle selezioni dance di qualche dj o dai juke box al mare; c’è il cugino che ha portato un mixtape da chissà dove, l’amico di amici che ha conosciuto dei ragazzi americani e ha sentito questa roba entusiasmante. Sono gli albori. In quegli anni non c’è nulla che faccia pensare a una “scena”, si contano sulle dita di una mano le persone in grado di capire cosa sia una tag o di che si tratti quando si parla di wild style, eppure l’hip hop comincia a mettere radici. Proprio attraverso persone come Zemi, che intreccia la sua storia con quella di ragazzi come lui, primo tra tutti il suo amico di sempre, Alberto “Polo”. «Io e Zemi ci siamo incontrati una notte per caso a Spaccanapoli – racconta Polo in Vai mo. Storie di rap a Napoli e dintorni –. Ci ritrovammo coi motorini a rallentare per poter passare in mezzo a dei paletti, tutti e due avevamo appoggiato davanti allo sterzo uno zaino con le bombolette, passando vicini sentimmo il tintinnare delle bombolette nelle borse, ci guardammo e ci dicemmo: “Polo!”, “Zemi!”».

È il 1990 e la KTM sarà la crew apripista. Non c’era una grande tradizione di arte murale, a Napoli, prima di quegli anni. Il più illustre antenato dei writer napoletani è stato un grande artista come Felice Pignataro, per il resto numerose scritte di bizzarri filosofi metropolitani e di gruppi goliardici, slogan calcistici o politici. «Una notte – continua Polo –, mentre andavamo a pittare, ci tagliarono la strada con un’auto e gli lanciammo un sentito “Chitemmuort’!”. Visto che ci serviva un nome per la crew, facemmo l’acronimo dell’insulto per eccellenza in napoletano, Ki T’è Mmuort’: KTM.»

Era il periodo in cui le prime tag facevano la loro comparsa sui muri della città, ma la vera intuizione di Polo è quella di creare una famiglia, una crew. Dentro quella storia Zemi ha avuto un ruolo centrale, raccogliendo l’impulso dato dai primissimi writer cittadini e portando quella forma di pittura dentro un contesto più ampio, in cui si riconoscono le comunità degli skater, gli appassionati di hip hop, ma anche neofiti e semplici curiosi. Siamo nella preistoria, e quella crew rende concreta l’idea di un corpo organico, qualcosa di più di uno “stile” musicale in cui convivono differenti discipline unite dall’esigenza di veicolare The Message, un contenuto. In alternativa alle culture ribelli del “no future”, che avevano segnato il passaggio dagli anni della rivolta a quelli del riflusso, l’hip hop mostrava la possibilità di uno spiraglio, di un orizzonte nuovo.

Sotto il Vesuvio la diffusione della Cultura comincia con un fiorire di piccole “bande” di ballerini e writer. L’assenza di regole scritte e la libertà di sperimentare attirano come la luce con le falene, prima ancora di conoscere il significato di termini come foot rock o freeze e windmill. La presenza di breaker agli angoli delle strade e sul pavimento delle stazioni ferroviarie diventa una costante. Si scende di casa con l’abbigliamento adatto, qualche cartone, un rotolo di scotch e il sound blaster con le cassette giuste. Sono aggregazioni nate per mettere in comune una passione, l’occasione adatta per chi, fino a quel momento, aveva coltivato questo amore in solitudine.

Bisogna ricordarlo così, Marcello Zemi, perché è appartenuto a quel mondo fino all’ultimo, e attraverso quella storia è giusto rileggerne il percorso terreno, che è stato quello di un “soldato” di quest’arte che ha operato una rivoluzione stilistica dando forma a immaginari nuovi. Un’arte popolare che ha contribuito a rinnovare l’immaginario della città, lanciando la sfida alle gouache dei salotti della “Napoli bene” e all’oleografia data in pasto al popolo come sedativo.

Marcello Zemi, il ragazzo con la bomboletta, è stato tutto questo e quel mondo è stato un pezzo significativo della storia cittadina. Ecco perché va ricordato, perché i segni che ha lasciato sui muri sono la mappa emotiva di un tempo ormai lontano, che parlano a ogni sguardo postumo che proverà a leggervi attraverso, cercando di decifrare i connotati di un’epoca tramontata. (antonio bove)

I am sorry, it does not approach me. Who else, what can prompt?