Da cinquanta giorni consecutivi, ogni sera alle otto, un folto gruppo di abitanti dei quartieri Sant Andreu e Nou Barris di Barcellona blocca il traffico della grande Avinguda Meridiana che li separa: la superstrada urbana che collega la prima cintura periferica di Poblenou e Piazza Glòries con la vera periferia, i municipi periurbani dell’area metropolitana settentrionale. Fermare la Meridiana all’ora del rientro può far collassare un intero settore di città; oggi questa è l’unica mobilitazione permanente rimasta attiva sin dalla sentenza contro i leader indipendentisti. La protesta è stata sempre pacifica e festosa, ma nelle ultime settimane è iniziato l’assedio dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, che ha lanciato alla carica le squadre antisommossa Brimo (Brigada Móvil) e ARRO (Área de Recursos Operativos), per tutelare la libertà di circolazione motorizzata contro il diritto di manifestazione pacifica. Sono iniziate le barriere con i furgoni, i cordoni che respingono la folla sui marciapiedi, le cariche arbitrarie, le identificazioni, le intimidazioni, le denunce. I due quartieri da cui provengono i manifestanti oggi sono la frontiera della gentrificazione: Sagrera doveva diventare il nodo di scambio del quadrante Nord, con la stazione dell’Alta Velocità; tanto a Sant Andreu come a Nou Barris i sindacati per la casa devono organizzare continui picchetti contro gli sfratti, spesso richiesti da grandi imprese di speculazione immobiliare.

Ero a Barcellona tra le altre cose proprio per un dibattito sulla gentrificazione del Sindicat d’Habitatge di Sant Andreu. Mentre attraversavo la Meridiana per raggiungere casa di un’amica mi sono imbattuto nelle proteste, di cui conoscevo l’esistenza ma ignoravo la dinamica, perché non ci vivo più da anni. Per ritardare l’assedio dei Mossos, la manifestazione parte con la tipica “arma dei poveri” descritta da James Scott: se si è esageratamente ligi e accurati nel rispettare le leggi si blocca tutto il meccanismo. Così, tra i due marciapiedi inizia un attraversamento pedonale lentissimo, che si ferma davanti a ogni macchina, intasando il semaforo ma senza mostrarsi come manifestazione. Poi, appena i Mossos cercano di impedirlo, cento metri più giù, i due lati della strada si uniscono, e finalmente si blocca la Meridiana. I cordoni e i furgoni di Mossos corrono minacciosamente da quel lato, ma le manifestanti salgono tutte sul marciapiedi, cantando in coro la marcia della guardia imperiale di Star Wars: po-po-po-popopò! E il taglio ricomincia centro metri più in là.

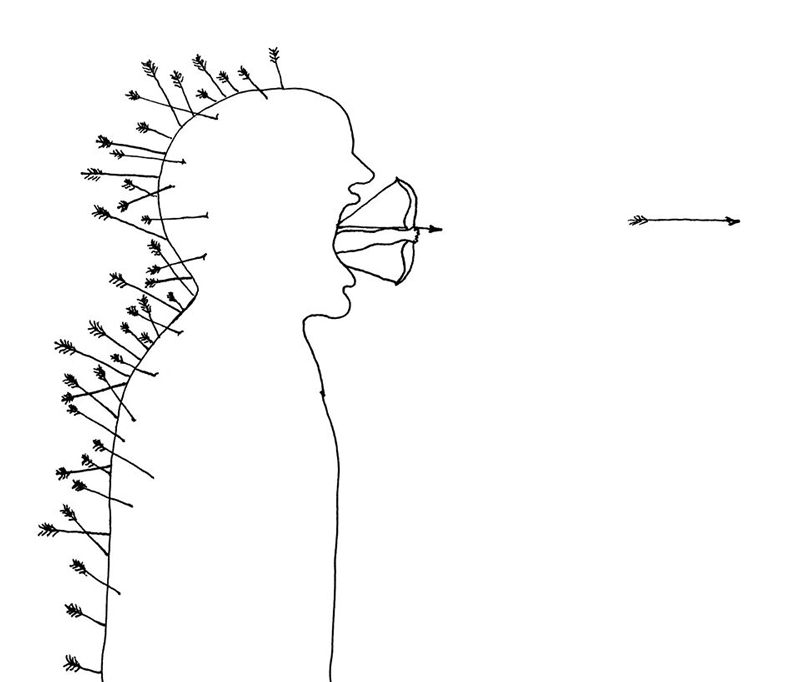

La tattica fa impazzire i poliziotti, che sentono sempre di non avere abbastanza mezzi nonostante il governo abbia già speso quasi mezzo milione di euro per tenerli lì. Ma i tagli sembrano solo improvvisi addensamenti del traffico pedonale, indistinguibili dal flusso di circolazione normale sui grandi marciapiedi della Meridiana. Fermarli è come svuotare il mare con un colino: da qui la metafora dello tsunami.

Al cinquantesimo giorno, i Mossos decidono di essere ancora più aggressivi. Appena saliamo sul marciapiedi, il cordone ci si stringe intorno e ci blocca contro un palazzo. Rimaniamo lì quasi un’ora, in più di cento, ad aspettare di capire cosa vogliano i poliziotti. Ci si tranquillizza a vicenda, con allegria, si canta, si fischia, si scherza, si fa il verso delle sirene, senza mai dirigersi direttamente alla polizia. Si fanno le vasche nello stagno: prima si cammina tutti verso il cordone di sopra, poi tutti verso quello di sotto. Si canta in coro all’unisono Els Segadors, l’inno catalano di fine Ottocento, composto dal tipografo e poeta anarchico Joan Guanyavents: “Buon colpo di falce / contro i nemici della terra”.

Due anziani arrabbiati in prima fila gridano in catalano: «E pensare che i Mossos dovevano essere la polizia del popolo! Attaccano noi che difendiamo la loro terra». Ci sono molti anziani, molti quarantenni, ma anche parecchi ragazzetti, studentelli, alcuni con il passamontagna in viso. Nessun mosso porta la matricola a vista, obbligatoria dal 2013; e i furgoni sono tutti attaccati, con l’ambulanza dietro, per nascondere i numeri di targa. Ogni tanto un agente lascia il cordone e acchiappa un ragazzo, lo porta via, prende i documenti, sempre tra i più giovani. Rinchiuso nel cordone c’è anche uno dei vertici della CUP, Carles Riera, che ogni tanto i Mossos chiamano a parlare, forse per mediare.

A un certo punto, proprio mentre si batte lo slogan più bello di tutti, “Els carrers seràn sempre nostres” (le strade saranno sempre nostre) dall’altro lato della Meridiana arrivano centinaia di altri manifestanti, che a loro volta circondano i Mossos. Da entrambi i lati si grida «Esteu rodejats!» (siete circondati) ai poliziotti, il cui cordone, ormai inutile, si ritira tra gli applausi e gli sbeffeggi. Ma la pressione sul cordone finisce per intrappolare un Mosso; ci finisco contro, lui casca per terra, io ci casco sopra, e immediatamente mi sento quattro energumeni addosso che mi trascinano via. Mi vogliono spingere contro una parete, provo ad alzarmi ma mi prendono per il collo e mi trascinano contro i furgoni. Mi chiedono i documenti ma si rifiutano di mostrarmi il numero di matricola. Poi mi fanno: «Sarai denunciato per resistenza!». La parola mi fa sorridere: sono anni che cerco di spiegare in Italia che sostenere queste manifestazioni risponde a quell’«oggi in Spagna domani in Italia» di Carlo Rosselli, pronunciato nel 1936 a Radio Barcellona per invitare gli italiani a difendere la Repubblica spagnola dal golpe franchista, come palestra per la resistenza al fascismo. I Mossos non spiccicano una parola di catalano, nonostante la certificazione linguistica per loro sia obbligatoria, e mi chiedono con un misto di compiacimento e sorpresa se sono davvero italiano. L’italiano che protesta rinforza il vecchio stereotipo degli “antisistema italiani a Barcellona” infiltrati nelle manifestazioni (vera leggenda urbana), ma ritrovarlo in una manifestazione indepe contraddice un altro stereotipo, quello della natura xenofoba e essenzialista delle mobilitazioni catalane. Gli stereotipi si contraddicono sempre tra loro; e l’internazionalismo è sempre difficile da digerire per chi porta un’uniforme.

Nell’interazione tra Mossos d’Esquadra e manifestanti si capisce tanto di questo terzo anno di mobilitazioni di massa in Catalogna. Formalmente, i Mossos dipendono infatti dalla regione catalana, ora retta da un “governo di Vichy” che si barcamena tra fedeltà alle basi e sottomissione allo stato centrale. Nei giorni del referendum la parte più istituzionale cercava di trasformare in eroe nazionale il comandante Josep Lluís Trapero, che però durante il processo di quest’estate ha dichiarato di aver sempre obbedito al Tribunale Superiore della Spagna. Sorprenderebbe il contrario, in uno stato iper-centralizzato come quello spagnolo: ma la borghesia catalana sognava che la “sua” polizia avrebbe difeso la loro causa. Da mesi ormai è chiaro che i Mossos sono nemici delle proteste per i prigionieri politici esattamente come la polizia spagnola, e che il loro impegno contro l’indipendenza è assolutamente analogo a quello a difesa della speculazione e degli sfratti. Così si generalizzano slogan prima minoritari come “Aquesta no és / la nostra policía”, o “Els mossos també són / forces d’ocupació”: anche i Mossos sono forze d’occupazione. Perché l’occupazione da cui tante catalane e catalani vogliono liberarsi porta anche le quattro barre della “senyera”, la stessa che (con la stella accanto) rappresenta l’orizzonte di una terra lliure, una terra libera, dal nome dell’ormai più che sepolto gruppo armato indipendentista catalano. Un altro slogan di questi giorni contro i Mossos dice: “No us mereixeu / la senyera que porteu”, non meritate le quattro barre del vostro distintivo. Ognuno di questi slogan condensa decenni di sofferti dibattiti su cosa sono e cosa dovrebbero essere una bandiera, un popolo, uno stato.

Attaccati dall’estrema destra spagnola, che li ha denunciati per non aver represso a sufficienza il referendum del 2017, i Mossos sembrano ora voler recuperare col fanatismo il rispetto dell’ordine costituzionale spagnolo: la repressione è sempre lo strumento con cui si tengono insieme le élite di potere contrapposte. Non sono dei Mossos le numerose mutilazioni di questi mesi – finora quattro occhi e un testicolo –, perché la pressione popolare aveva già imposto al parlamento catalano di proibire le palle di gomma, che invece la polizia nazionale usa liberamente; e neanche i trattamenti degradanti che la Policía Nacional infligge ai detenuti. Ma gli antidisturbios schierati sulla Meridiana sono un corpo d’élite: molti hanno frequentato corsi di formazione privati in Perú, Polonia o Israele, in parte finanziati dal loro sindacato, o hanno avuto istruttori d’eccezione come la polizia militare delle favelas di Rio de Janeiro. Un recente reportage de La Directa ha mostrato come la mobilità di queste truppe d’élite alimenti le imprese di sicurezza private, motore di gran parte dei conflitti armati nel mondo. Dal canto suo, il presidente spagnolo Pedro Sánchez, socialista, ha appena mandato in Cile diversi quadri dirigenti della polizia nazionale, per addestrare i corpi speciali di Sebastián Piñera impegnati a reprimere le rivolte.

Sui corpi di chi protesta, così, si disegnano anche gli equilibri tra i diversi gruppi dirigenti. Ma il compito che si rimpallano è impossibile: quello di pacificare con le armi interi popoli che non riconoscono più l’autorità di nessuno stato. Chi spinge il suo corpo disarmato e spesso ingenuo contro le auto, contro i furgoni, contro i manganelli, in Catalogna come in Cile, in Francia, in Libano o in Marocco, non è che lo strumento momentaneo di un bisogno collettivo, improrogabile, anche per chi segue solo dal proprio schermo, magari da un villaggio isolato in montagna, a centinaia di chilometri: una marea che si addensa all’improvviso qui o là, contro la macchina repressiva globale che cerca ancora di proteggere l’estrattivismo che porta il pianeta alla distruzione. Una macchina sempre più disperata, che fa sempre più fatica a nascondersi dietro le bandiere o gli stemmetti nazionali. (stefano portelli)

Leave a Reply