Ratko Mladic è in fuga. Il generale serbo bosniaco, ricercato dal tribunale internazionale per il ruolo di primo piano svolto nei massacri di musulmani bosniaci dal 1992 al 1995, è latitante da quindici anni. La Serbia deve catturarlo se ha a cuore l’entrata nell’UE. Ancor più importante, assicurare il generale al diritto internazionale sarebbe la dimostrazione più efficace della volontà di prendere le distanze dall’ideologia di purezza etnica del teorico dei massacri Karadzic, già nelle mani della giustizia, applicata da Mladic come un vangelo. Eppure Ratko, secondo fonti autorevoli, vive nelle vicinanze di Belgrado, in una delle masserie sparse sui pascoli serbi. Non ha dovuto lasciare il paese, piuttosto una fuga da fermo, che suscita sospetti sugli sforzi reali profusi dal governo serbo per acciuffarlo. Diversamente da Mladic, i profughi bosniaci di tutte le etnie costretti a emigrare nel corso della guerra si contano a migliaia.

Per la famiglia Jenicic la guerra iniziò sulle note di un motivetto balcanico che gracchiava dalla radio in quella sera di primavera del 1992. La piccola Elena saltellava per il salotto. Dinka, la madre, arrostiva melanzane in cucina. I raggi rossi alti nel cielo sembravano fuochi d’artificio a prima vista. Dalla casa sulle alture fuori Sarajevo si godevano magnificamente, madre e figlia restarono a guardarli eccitate. Finché uno dei fuochi cadde poco lontano, alzando nuvole di polvere dalle macerie che aveva creato. La luce sparì, il boato lasciò loro negli orecchi solo un lungo sibilo. Elena ancora non capiva mentre la radio sentenziava cupa che Sarajevo era ufficialmente sotto assedio. La prima notte fu la più dura. Il padre era uscito, ed erano passate delle ore ormai. Dinka strinse la figlia sulla poltrona, gli occhi fissi all’uscio da cui sarebbe apparso il marito. Lui arrivò che Elena dormiva profondamente, con il naso che colava. Raccontò alla moglie che un amico gli aveva salvato la vita mentendo a dei soldati bosniaci in cerca di serbi e di cetnici. «È dei nostri», aveva confermato, e quelli, un po’ dubbiosi, l’avevano lasciato andare. Qualcosa di terribile accadeva, d’imprevisto, si stavano per ritrovare in un tritacarne impazzito che avrebbe investito tutti con la sua furia. Anche loro, che alle proprie origini non avevano mai dato troppa importanza. Sotto Tito, quando la Yugoslavia insegnava la convivenza al mondo, il motto scritto nei cuori era “Bratstvo i Jedinstvo”, fratellanza e unità. Imperativi ufficiali che in qualche modo tenevano insieme serbi, bosniaci, croati, sloveni; allora si era comunisti, i santini o le sure qualcuno li serbava al buio dei portafogli e delle borsette, per baciarli di nascosto. Zelja e Dinka erano venuti su come buoni Yugoslavi, cresciuti insieme a Sarajevo. Il fatto che i genitori di lui fossero cristiani di Belgrado e quelli di lei musulmani di Sarajevo non era stato argomentato come limite da nessun familiare quando annunciarono di volersi sposare. Da quella sera, decine di carroarmati serbi dislocati intorno alla città e le brigate popolari bosniache iniziarono a rimescolare i destini, e chi poteva dire fino a che punto sarebbero arrivati. La strategia si rivelò subito chiara: trovare il nemico qui e ora, e sterminarlo, non occorrevano cervelli fini. Qualche anno prima, la fine della Yugoslavia era stata un duro colpo per chi si era trovato uno spazio di quasi felicità in uno dei suoi territori, eppure nessuno poteva aspettarsi che dalla fine della federazione arrivasse una morte a domicilio a seconda del nome che ti ritrovavi, se Bogdan o Ismael, Alexandra o Yasmina, se avevi la barba abbastanza lunga o se ti eri rasato da poco.

Dinka crollò presto. Fumare di più e bere camomilla non riuscivano a tenerla calma. Il cibo mancava, Elena continuava a chiedere di uscire e la fine delle ostilità non si vedeva. I nervi della donna non sostenevano più la perenne instabilità, un disordine dello spirito si insinuava in lei. Fu a quel punto che Zelja decise che dovevano andarsene. Strusciava una mappa ingiallita aspettando la risposta dalle linee di confini e rilievi, e invece la risposta venne dalla televisione. Nello schermo dove stavano tutti asserragliati a cercare di decifrare il futuro, passò uno spot della Danimarca: il paese si faceva avanti per accogliere i rifugiati balcanici. C’era poco da fare gli schizzinosi, il vento freddo del nord non doveva essere più tagliente delle correnti gelide che salgono dalle gole bosniache; e di certo non portava proiettili con sé. Si decisero a partire, cercando in tutti i modi di nascondere a Elena e a loro stessi che in realtà fuggivano. Litigarono anche, per via di chincaglierie che Dinka voleva portare a tutti i costi e che per Zelja erano solo un peso inutile. Redigevano liste, pesavano le valigie, toglievano e mettevano a seconda dell’umore, con dentro una fitta di dolore per ogni cucchiaino, libro, vestito, tagliere o quadretto da cui dovevano separarsi a tempo indeterminato o per sempre. Elena riuscì a salvare un libro di canzoni e il nonno le regalò un vecchio orologio dorato con il cinturino in pelle, poco prima di salutarla.

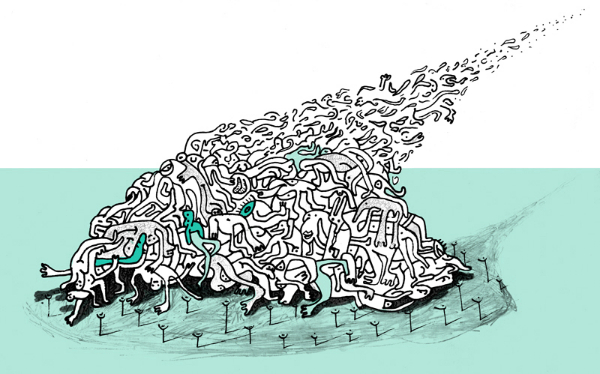

La guerra finì comunque, dopo aver esaurito il suo credito di morte. O forse no. Più della distruzione fisica, la guerra lascia le sue spire ideologiche, i suoi topos discorsivi, le somme dei risentimenti. Il filosofo sloveno Slavoj Zizek è convinto che Mladic e Karadzic l’hanno avuta vinta. Sono stati proprio i mediatori internazionali a consegnare la vittoria nelle mani degli ultra nazionalisti serbi di Bosnia, accettando le loro tesi secondo cui le tre comunità principali del paese di serbo bosniaci, serbo croati e bosniaci musulmani sono così culturalmente diverse che non potrebbero vivere insieme in pace. Con gli accordi di Dayton del 1995, che posero fine alla guerra, il potere in Bosnia fu suddiviso tra i tre gruppi salvando, a parole, l’idea di mantenere il paese unito. Per legge, i territori che l’esercito di Mladic aveva svuotato da musulmani e croati attraverso stupri, omicidi e saccheggi, circa metà della Bosnia, passarono sotto il controllo politico dei nazionalisti serbi, sotto l’egida della Republika Srpska. Nonostante decenni di pacifica convivenza, e nonostante il fatto che i tre gruppi bosniaci fanno parte di un’unica etnia slava, diplomatici europei e americani in cerca di un modo per fermare lo spargimento di sangue hanno approvato l’idea che Karadzic e Mladic sono stati, come hanno sostenuto, impegnati in uno scontro secolare di civiltà, concordando che la partizione lungo linee etnico-religiose fosse l’unica soluzione possibile. Chissà Mladic come se la ride nel suo covo. Macabra ironia, a causa sua migliaia di famiglie sono dovute partire mentre lui non s’è mai mosso. I destini sconvolti di quotidianità familiari che si lasciano dietro le case e le cose di una vita sono storie di successi e fallimenti. A Elena per fortuna è andata bene. Quando il sole di Copenaghen finalmente la bacia, lei sente intimamente che scalda come quello di Sarajevo e di qualunque altro posto. (salvatore de rosa)

Leave a Reply