«Guardali. Controllano i documenti di tutti quelli che entrano! Controllano i nostri documenti per farci entrare a casa nostra! Ci trattano come se fossimo i loro schiavi! Come facevano i belgi da noi in Congo, quando gli schiavi tornavano dalle piantagioni».

Annuisco a Michel senza poter dire nulla, mentre osservo le guardie private del campo di Eleonas. Controllano tutti: donne, vecchi, uomini, perfino i bambini. Controllano l’entrata del campo, un cancello in acciaio largo almeno cinque metri, ma che da settimane, da quando gli abitanti hanno cominciato a resistere ai trasferimenti nei campi dell’entroterra, viene tenuto socchiuso, di modo tale da rendere più semplice il controllo del varco.

Fa un caldo torrido, qui di fronte al campo. Siamo seduti sul marciapiede per sfruttare quel poco di ombra che nelle ore mattutine un unico albero proietta su questo lato della strada. Nelle ore successive si sposterà vicino al cancello, e nel pomeriggio solo il container a fianco al cancello offrirà un po’ di sollievo. Fa caldo, sotto un cielo azzurro velato di polvere e fumo. I bambini giocano e urlano, si arrampicano sulle madri e sui malcapitati solidali, e ogni conversazione è un pezzetto di un’assemblea permanente.

L’aria è sporca e piena di rumore. Come ogni giorno il traffico in questa strada è un flusso intermittente di mezzi pesanti che vanno e vengono dai magazzini sparsi nell’area di Eleonas. Perché Eleonas, letteralmente “uliveto”, non è solo il nome del campo profughi.

Eleonas, a un paio di chilometri dal centro storico di Atene, è il nome di un rione del più ampio quartiere di Botanikos: un’area dove di ulivi non se ne conta mezzo, e che invece presenta un continuo susseguirsi di fabbriche abbandonate, discariche abusive, edifici diroccati e vuoti urbani, e dove le uniche attività formalmente attive sono le decine di piccoli magazzini e imprese di trasporti sparse tra queste rovine post-industriali.

Solo dal 2015 è stato aperto l’omonimo campo, un campo di container abitativi, e dove fino a marzo, stando all’ultimo report pubblicato dall’Iom, vivevano cinquecento bambini, quattrocento donne, seicento uomini, prevalentemente di origine congolese (39%), afghana (30%) e siriana (12%), per un totale di mille e seicento persone. Un campo costruito per rispondere al flusso di oltre un milione di profughi che attraversò l’Egeo durante la “long summer of migration”, e uno dei primi siti messi in piedi grazie all’intervento diretto dell’Unhcr. Un campo gestito in concerto dal governo greco, dall’Organizzazione mondiale delle migrazioni e da una miriade di partner minori, di carattere sia umanitario che privato.

Un campo pensato per rappresentare un modello di accoglienza, destinato a ospitare i soggetti “più vulnerabili”, e che nel corso degli anni è stato attraversato da decine di migliaia di persone. Un campo che, come tutti, prende fuoco troppo spesso, dove fa sempre o troppo freddo o troppo caldo, dove ci si ammala troppo facilmente.

Un campo creato dal primo governo Syriza nel bel mezzo della crisi politica avviata dal referendum del 6 luglio, il giorno del “no” alla Troika, e il cui destino sarà perennemente legato alla dinamica emergenziale.

Un campo tra le decine di campi sparsi sul territorio nazionale, tra isole dell’Egeo, remote località dell’entroterra greco e aree completamente deserte, poste a decine di chilometri dalla città o dal paesino più vicino.

Un campo che nel novembre del 2020 il comune di Atene aveva annunciato di voler ampliare di ulteriori cinquecento unità, e che lo stesso comune ha invece deciso di chiudere nell’ottobre del 2021, rifiutando di rinnovare il contratto di concessione del lotto al Ministero dell’immigrazione e dell’asilo a partire da maggio 2022.

Un campo dal quale gli abitanti possono entrare ed uscire, prendere l’autobus e la metro.

Un campo dal quale gli abitanti più giovani possono frequentare le scuole della città, iscriversi nella squadra locale di pallacanestro, frequentare dei coetanei che non condividano lo stesso background. Un campo da dove gli adulti possono muoversi per andare a lavorare, e da dove è possibile accedere agli ospedali e agli altri servizi. Un campo, nonostante tutto, connesso alla città. Un campo sotto sgombero. L’ultimo campo di Atene.

Ma a Eleonas non ci sono solo i richiedenti asilo. Lungo questa stessa strada ogni giorno si parcheggiano decine di autocarri che ospitano altrettante famiglie rom, e sparse nell’area si contano diverse decine di baracche autocostruite. E poi c’è il mercato, spostato nel 2015 in quest’area dopo che i commercianti furono sgomberati dal quartiere di Gazi, ormai riconvertito in area destinata ai club, alla vita notturna, alla movida, ad airbnb. Un posto semplicemente indescrivibile, sviluppato tra i marciapiedi polverosi dell’area post-industriale e i locali vuoti e desolati delle vecchie fabbriche e dei magazzini, tra i cortili e le corti abbandonate di vecchi edifici commerciali. Il mercato delle pulci più grande che abbia mai visto, dove ogni domenica migliaia di commercianti e acquirenti danno vita ad un mercato parallelo a quello formale, dove il prezzo della merce, spesso recuperata, è una frazione del prezzo di mercato. Un mercato parallelo per una città parallela, dove la stragrande maggioranza è costituita da rom e immigrati, con una sparuta minoranza di cacciatori di tesori, e qualche cittadino ateniese in cerca di prezzi ribassati.

Infine, oltre ai rom e agli immigrati, ai mercati informali e alle macerie post-industriali, a qualche isolato di distanza sorge un canile comunale, come a voler sigillare formalmente lo statuto di discarica sociale di quest’area, dove spingere o confinare tutto ciò che si vuole nascondere ed espellere dalla città.

ATENE, BUCO NERO

Questa soluzione, tuttavia, non soddisfa più l’amministrazione di Atene. Una città, ci raccontano i sociologi, dove la segregazione è tra le più basse in Europa, e classi e razze si mescolano nei quartieri. Certo, queste poi si distribuiscono disomogeneamente nei fitti palazzi a più piani, i famosi e così riconoscibili polykatoikia che nel loro susseguirsi costituiscono la stragrande maggioranza della città, con le classi basse vicino alla strada (sono o no classi basse?) e le classi alte slanciate verso il cielo. Ma tutto sommato, almeno secondo le statistiche e il censimento, non esisterebbero ghetti.

Camminando per Eleonas, ma anche per le strade dei centrali quartieri di Omonia, Victoria, o Aghios Panteleimonas, deduco quindi che i miei sensi mi tradiscano, e che la percezione così palese di una maggioranza di residenti razzializzati e a basso reddito sia una semplice illusione ottica. Le persone di fronte a me, in effetti, non sono persone. Certo, ci sono i greci, giovani e anziani, ricchi e poveri, ma forse in maggior numero sono gli immigrati, e tra loro migliaia, forse decine di migliaia di clandestini… rigettati, dublinati, mai registrati. E poi ci sono i richiedenti asilo, le cui pratiche magari sono registrate su qualche isola dell’Egeo o magari in qualche campo nell’entroterra. Infine i senzatetto, e molti tossicodipendenti. Persone che amministrativamente non esistono: non hanno la residenza, non hanno un contratto d’affitto, non hanno niente che provi il fatto che siano degli abitanti della città. Mi sbagliavo quindi, quando ho pensato che forse l’inner city Atene qualche problema di segregazione potesse averlo. Atene non ha un problema di segregazione: Atene è infestata dai fantasmi.

Tra gli apparati dello Stato solo la polizia appare perfettamente consapevole di queste presenze, e agisce di conseguenza. I controlli “casuali”, le retate e gli arresti, le pattuglie in motocicletta e i blindati a presidiare le piazze e le strade fanno parte della quotidianità. Eppure, nonostante tutta la sua violenza, la polizia appare inerme nei confronti della decisa appropriazione dello spazio pubblico agita dai nuovi abitanti dei quartieri.

Forse per questo il sindaco di Atene, Kostas Bakoyannis, di concerto con il governo guidato da suo cugino Kyriakos Mitsotakis, ha deciso di sgomberare il campo di Eleonas, l’ultimo campo profughi ancora aperto all’interno della città, per trasferirne gli abitanti nei campi dell’entroterra, lontano dagli occhi e lontano dal cuore. Al posto del campo dovrebbe essere costruito il nuovo stadio del Panathinaikos, proprietà dell’armatore Giannis Alafouzos, magnate dei media e dalla reputazione non candida. Se vogliamo essere più precisi, lo spazio è destinato alla costruzione del parcheggio dello stadio. Si tratta del noto progetto di “doppia rigenerazione”: dove prima sorgevano una discarica abusiva e l’adiacente campo profughi sorgerà lo stadio e il suo splendido parcheggio, mentre dove si distendono le (altre) rovine del Novecento, un’area commerciale, nuova di pacca, dinamica e prossima al centro città.

Lo sgombero di Eleonas segna il tassello finale di una lunga operazione avviata dal governo di Mitsotakis fin dai suoi primi mesi di vita, un progetto fatto di sgomberi, chiusure e modifiche al sistema della cosiddetta “accoglienza”, tutte operazioni accomunate dal ricorso sistematico alla pratica del displacement, traducibile in italiano come “spostamento coatto”, come strumento di governo del fenomeno migratorio.

Già nei mesi autunnali del 2019, poco dopo il proprio insediamento, il governo di Mitsotakis procedeva infatti alla chiusura delle dozzine di squat e occupazioni abitative dove decine di migliaia di migranti avevano trovato riparo a partire dal 2015, quando Atene si era trovata, completamente impreparata, a divenire punto di approdo della rotta del Mediterraneo orientale e punto di partenza della Balkan Route.

È a partire da questo periodo, dalla crisi migratoria dell’estate del 2015, che è necessario ripartire per ricostruire l’evoluzione della governance delle migrazioni in Grecia e ad Atene, e quindi contestualizzare l’azione del governo Mitsotakis. È infatti dal 2015, e in particolare a partire dalla crisi di Idomeni (cui seguirà presto il noto accordo tra Ue e Turchia) che la progressiva chiusura delle frontiere lungo la rotta balcanica intrappola centinaia di migliaia di migranti in Grecia, paese i cui governi avevano fino a quel punto sempre enfatizzato il carattere di “paese di transito”, e dove non era mai stato istituito un sistema di accoglienza strutturato.

Ma nel nuovo sistema di governance dei flussi, sempre più modellato dalle politiche europee e dai suoi fondi, alla Grecia spetta una funzione di contenimento, ruolo che, dopo il fallimento dei negoziati sul debito, il governo non è nella posizione di poter mettere in discussione. Se da un lato il pushback sistematico lungo le frontiere balcaniche agisce da deterrente, scoraggiando le categorie meno attrezzate dal tentare il game, dall’altro il sistema dei campi greci, offrendo la speranza dell’asilo, finisce per divenire il contenitore in cui decine di migliaia di persone, tra cui una percentuale altissima di donne, adolescenti, bambini e persino neonati, finiscono per passare tre o quattro anni.

A differenza del caso italiano, dove il contenimento è dovuto più ai limiti posti alla libertà di circolazione dei rifugiati che a frontiere invalicabili, e dove al contenimento si associa spesso l’insediamento, il “sistema di accoglienza” greco non si è però mai indirizzato verso una più o meno vaga “integrazione”, com’è reso evidente dal fatto che i richiedenti asilo sono spazialmente segregati nei campi e quanti effettivamente riescono a ottenere qualche forma di protezione internazionale perdono immediatamente diritto a ogni forma di sostegno istituzionale. Ai rifugiati spetta il diritto a un passaporto, quindi a prendere un aereo diretto verso un qualunque paese della zona Schengen.

Mentre il governo di Syriza, sostenuto dalle organizzazioni umanitarie e dai fondi europei, contribuisce a mettere in piedi questo sistema, ad Atene Exarchia si riempie di squat e migranti, sostenuti da un vasto movimento di solidarietà e da un vasto arcipelago di collettivi e movimenti. Exarchia offre riparo dalle violenze poliziesche, dalle deportazioni, dal freddo, dalla fame, dalla violenza che contraddistingue la vita negli accampamenti informali nella strade e nelle piazze, e sebbene anche quella tra anarchici e migranti non sia una convivenza serena e priva di contraddizioni, e anzi tale convivenza sia segnata da errori anche drammatici, sono anni in cui la lotta e l’auto-organizzazione dei migranti stessi contribuisce a dare forma e forza al quartiere stesso.

Questa convivenza viene bruscamente interrotta da una delle più massicce operazioni di polizia dell’ultimo decennio: gli squat vengono sgomberati violentemente, gli abitanti trasportati, anche contro la loro volontà, nei campi dell’entroterra o nei centri di espulsione di Corinto e Amygdaleza, posti tremendi e simili ai Cpr italiani, dove centinaia e centinaia di persone sono detenute nella più totale impunità spesso per diciotto mesi, e a volte fino a trentasei, per il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno valido. La stessa Exarchia, dove fin dagli anni Ottanta la polizia era potuta entrare solo in forze, viene da quel momento in poi stabilmente presidiata e attraversata dalla polizia.

Dobbiamo aspettare altri due anni e la fine della “tregua pandemica” prima che il governo riprenda la propria offensiva, meno violenta ma non meno efficace. Prima di tutto, nell’autunno del 2021, viene sgomberato il campo di Skaramagas, un campo profughi costituito da container piazzati sulla banchina di un porto industriale, all’estrema periferia di Atene. Segue poi lo smantellamento sistematico del programma Estia, il programma di housing e accoglienza in appartamento che negli anni aveva affiancato il sistema dei campi offrendo sistemazioni a quel 30% di richiedenti asilo che venivano considerati più vulnerabili. Nel corso del 2022 i progetti vengono chiusi, e migliaia di persone sono spostate nei campi profughi o sfrattate.

Lo sgombero di Eleonas è quindi l’ultimo tentativo in un ampio disegno indirizzato a deviare la rotta, mantenendo il flusso di migranti arginato e controllato, e soprattutto distante da Atene. Un flusso ridotto dal sistematico ricorso alla pratica di pushback illegali lungo la frontiera segnata a nord dal fiume Evros e a est dal Mediterraneo, dove la guardia costiera greca può contare sul supporto di Frontex nell’Egeo. Un flusso intervallato dalle ricorrenti notizie di nuove violenze, nuovi incidenti, nuove morti; un flusso in larga misura destinato al confinamento nelle isole dell’Egeo, trasformato dalle cosiddette “restrizioni geografiche” in un vero e proprio arcipelago detentivo. Un flusso le cui eccedenze potranno essere smistate nei campi sparsi nell’entroterra. Qui, dopo aver aspettato anni, le persone riceveranno lo status di rifugiato, e quindi il passaporto grazie al quale potranno finalmente decollare, per poi ricominciare il processo d’asilo da capo in Germania, in Francia, o dove meglio crederanno. Almeno in teoria.

In pratica, come nella migliore tradizione, questo articolato disegno è destinato a fallire, o forse, piuttosto, a produrre risultati prevedibili ma ben diversi da quelli dichiarati. Perché in questo nuovo quadro di re-strutturata “governance della migrazione”, ad Atene spetta il ruolo di buco nero. Decine di migliaia di domande d’asilo, circa il 70%, sono infatti sistematicamente rigettate, e le migliaia di persone espulse dal sistema dei campi non hanno scelta, dopo avervi passato anni, che trovare una sistemazione di fortuna nell’ampio mercato nero degli affitti, e un lavoro nell’altrettanto ampia economia sommersa, sfruttando le reti interpersonali costruite nel corso degli anni precedenti.

Nel buco nero dei distretti migratori di Atene decine di migliaia di persone lottano per la sopravvivenza, invisibili, deportabili, ricattabili sui posti di lavoro, nella speranza di mettere da parte abbastanza denaro da poter un giorno rivolgersi a una rete di smugglers, e poter quindi comprare un pacchetto viaggio, potenzialmente composto da documenti falsi, biglietti e accompagnatori, in cui il numero di tentativi compresi nel pacchetto varia in base alla somma di denaro investita.

I TENTATIVI DI SVUOTAMENTO DEL CAMPO

«Let me go in! This is my house! Let me go in!».

Le grida mi riportano nel presente. Di fronte al cancello si è creato un capannello. I richiedenti asilo gridano, le guardie impediscono a una signora di rientrare al campo.

Michel si alza di scatto e io stancamente lo seguo. Non so con quale forza si unisce all’improvvisata protesta, mentre io rimango a lato, incapace di determinare un corso d’azione utile. Un altro compagno, greco e più reattivo, comincia a insultare la guardia, e un altro ancora comincia a girare un video. Li facciamo incazzare, li facciamo stancare e forse anche vergognare.

«È uscita per fare la spesa, lasciatela tornare nel proprio container per cucinare per i suoi figli!». Misteriosamente, e arbitrariamente, anche questa volta, dopo un po’ di caciara, le guardie cedono. Probabilmente la signora ha mostrato loro una foto dei documenti di qualcun altro, e nessuna delle guardie lì presenti ha la voglia, e forse nemmeno l’autorità, per verificare la sua effettiva identità.

«Sono dei razzisti! Dei razzisti fascisti!», sbotta Michel, mentre tira giù un sorso di tsipouro da una bottiglietta di plastica.

È dall’inizio di luglio che va avanti così. Da quando hanno capito che con le buone non sarebbero riusciti a sgomberare il campo, e hanno deciso di trasformare il processo di sgombero in una guerra di trincea, di attrito, fatta di minacce individuali, di piccoli ricatti, di progressive deprivazioni.

Fin dal 27 giugno il precedente direttore del campo di Eleonas, il vecchio Dimitri, cui gli abitanti erano soliti riferirsi per affrontare i propri problemi, si è preso “qualche giorno” di congedo per “motivi personali”. La nuova direttrice, Maria-Dimitra Nioutsikou, nota a molti dei residenti con il soprannome di Giselle, è stata inviata a supervisionare sul campo.

“Giselle, big problem” è una frase che in pochi giorni ho sentito ripetere decine di volte. Conosciuta da molti richiedenti asilo per essere stata in precedenza direttrice del campo di Samos, in un periodo segnato da diverse segnalazioni di gravi abusi dei più basilari diritti umani, fin dal primo giorno Giselle ha mostrato il pugno duro, provvedendo a espellere dal campo e mettere in strada dieci famiglie “colpevoli” di aver ottenuto asilo, e quindi ora formalmente non più autorizzate a rimanere nel campo. Il secondo step è stato quello di ordinare alle guardie di verificare l’identità di ogni persona in entrata e uscita.

Dal 30 di giugno ha poi chiuso l’ufficio degli assistenti sociali di Eata, un’azienda comunale tra i cui dipendenti diversi avevano dimostrato solidarietà ai residenti del campo, e che per anni li avevano accompagnati nell’odissea delle procedure d’asilo e della burocrazia greca. Nella stessa data anche Elea ha smesso di operare nel campo, una Ong che fino a quel momento aveva portato avanti diversi progetti socio-culturali, ma che qualche giorno prima, pur di non compromettere la propria situazione agli occhi del ministero, aveva inviato a tutti i propri volontari, in larga misura nord-europei, un messaggio in cui si intimava di non solidarizzare con la protesta in corso, pena l’espulsione dal progetto.

Nei giorni successivi hanno chiuso gli uffici dell’Iom, l’Organizzazione Mondiale dell’Immigrazione, che fino a quel momento era stata incaricata della gestione complessiva del campo.

A partire da luglio sono rimasti quindi aperti solamente gli uffici del Ministero della migrazione, a cui va aggiunta l’immancabile presenza delle guardie di sicurezza private. Nel frattempo i funzionari del ministero hanno continuato a esercitare ogni genere di pressione sugli abitanti, per esempio bussando alle porte dei singoli container per portare avanti la propria opera di “persuasione”… modalità che non hanno mancato di scatenare reazioni impreviste, come quando il 24 giugno, stufi delle intimidazioni, gli stessi abitanti allontanarono in modo deciso i funzionari ministeriali dal campo.

Eppure siamo arrivati ad agosto e gli abitanti di Eleonas sono ancora là.

Hanno fatto male i conti al ministero, quando pensavano di risolversela in una settimana, cominciando i trasferimenti il 22 giugno e dichiarando la chiusura del campo il 30. Dopo aver proceduto al “trasferimento volontario” di diverse centinaia di persone, probabilmente oltre metà dei residenti, tra febbraio e giugno, si aspettavano che quanti finora si erano sottratti non avrebbero saputo opporre una resistenza collettiva. Al contrario, il 21 gli abitanti si sono riuniti in assemblea, hanno deciso che nessuno avrebbe più lasciato il campo, e hanno lanciato un appello a sostenere la lotta.

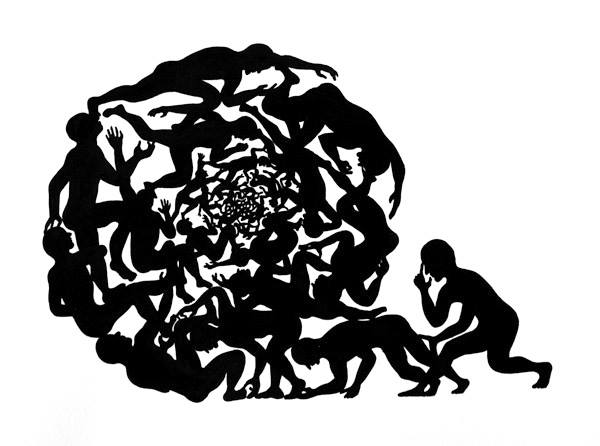

Dalle sei di mattina del 22 la strada era già bloccata: decine di donne e giovani dal Congo, di bambini afghani e giovani siriani, vecchi iraniani, donne e uomini dall’Iraq, avevano preso posizione dietro ai cassonetti, trasformati tanto in barricata quanto in strumento a percussione. Perché l’occupazione dello spazio antistante al campo, forse più che fisica, è sempre stata sonora: un continuo e ininterrotto cacerolazo, una battitura alternata a canti ininterrotti, per ore e ore, e un continuo di rilancio di cori tramite il megafono.

Le donne del Congo, la spina dorsale della mobilitazione, hanno riportato ad Atene la propria tradizione di lotta, dimostrando di poter fare più rumore in trenta di quanto credevo potesse essere fatto da trecento persone. «Manifestiamo per bloccare la chiusura del campo. Ci vogliono portare nella foresta e lasciarci lì, in campagna, lontano dalla capitale, dove possiamo guadagnarci il pane. Ma anche lontano dagli assistenti sociali che hanno seguito finora le nostre pratiche. E lontano dall’ospedale, dove non ci saranno autobus per mandare i nostri figli a scuola, dove saremo a due o tre ore di auto da Atene. Non abbiamo diritto alla città! Non abbiamo diritto nemmeno a mangiare decentemente o a bere dell’acqua davvero potabile. Ma io ho già vissuto nei campi fuori città, ho vissuto a Moria! Io non ci voglio andare laggiù, a soffrire, a morire!», racconta durante il presidio Philippine.

Continua Sherif: «Ci vogliono portare in questi campi in mezzo alle foreste, dove non c’è niente di niente. Nessun supporto, né da parte del governo né da parte delle Ong, perché loro non possono accedere a quei campi. Qui ad Atene almeno possiamo ricevere un po’ di sostegno! Anche io come la sorella Philippine sono stato a Moria… ci ho passato ventuno mesi! E conosciamo la sofferenza del campo. Conosciamo la sofferenza e l’abbandono. E adesso, ora che mi hanno fatto seguire da uno psicologo e da uno psichiatra, ci traumatizzeranno ancora. Magari anche lì mi affideranno uno psicologo, dopo avermi traumatizzato di nuovo, ma non credo perché io non ho la copertura sanitaria, e sono le Ong che mi permettono di curarmi. Ong che lì, in mezzo alla foresta, non possono arrivare. Io non rischio solo di soffrire in quel campo. Io rischio di morire. Ma a loro non interessa… Ci vogliono costringere in ogni modo, con la forza, con il ricatto. Ma noi non lasceremo il campo. Se vogliono che lasciamo il campo, che ci diano i documenti e ci trasferiscano in un altro paese europeo. E non in mezzo a una foresta, a un bosco. Ci trattano come delle bestie selvagge!».

A sostenere la lotta non è stata solo la consapevolezza delle condizioni disperate vissute nei campi dell’entroterra, come denunciato dai loro stessi abitanti in più occasioni, o la consapevolezza di non avere alternative alla lotta: cori, balli e battiture hanno motivato la resistenza, mantenendo vivo l’entusiasmo al presidio permanente a partire dall’alba di mercoledì 22 fino alla mattina di sabato 25, quando i residenti hanno annunciato che martedì avrebbero marciato dal campo fino al Ministero dell’immigrazione e dell’asilo.

LO SGOMBERO RIMANDATO

E così è stato. Martedì 28 siamo partiti in centinaia, portando in piazza non solo una buona metà dei residenti del campo, ma anche duecento greci, rompendo l’isolamento che avvolge da anni le mobilitazioni di richiedenti asilo e rifugiati. Abbiamo preso la metro di Eleonas tutti assieme, e siamo rispuntati dall’altra parte della città, all’ultima fermata della linea blu, la fermata di Nikea, da dove abbiamo manifestato fino ad arrivare al ministero, curiosamente collocato in un’area anonima di un quartiere periferico.

Lì una delegazione dei residenti, accompagnati dai rappresentanti degli assistenti sociali e degli insegnanti operanti nel campo, ha incontrato i rappresentanti del ministro dell’immigrazione e dell’asilo Notis Mitarakis, presentando le proprie rivendicazioni. Mentre di sotto continuavano i cori e il cacerolazo, i rappresentanti del ministero tergiversavano, senza sbilanciarsi in inopportune aperture, ma prendendo atto che, almeno per il momento, toccava a loro prendere tempo. Non solo la protesta poteva finalmente contare su una decente copertura mediatica e a livello politico i rappresentanti dei diversi partiti rappresentati nel municipio erano stati costretti a prendere posizione, ma era lo stesso movimento a essersi consolidato. La lotta aveva attivato una parte consistente degli abitanti del campo, capaci di auto-organizzarsi e di rappresentare autonomamente le proprie istanze, e aveva trovato la solidarietà di una parte del movimento ateniese (e in particolare del collettivo Solidarity With Migrants, la cui presenza costante ai cancelli aveva permesso di sostenere, documentare e mediatizzare la lotta degli abitanti) e di un’altra parte della società civile, tra cui l’organizzazione antirazzista Keerfa, capace di offrire una sponda istituzionale al movimento di base.

Ricordo l’intervento di Junior durante l’assemblea che tenemmo dopo il corteo al ministero: «La politica è un rapporto di potere. Da domani la nostra lotta entra nel campo della politica. Ora tocca ai partiti fare il proprio gioco, per i propri scopi e per i propri interessi. Ma dobbiamo ricordare che la politica è un rapporto di potere. La società greca è divisa in forze in conflitto, molti non supportano la nostra lotta o sono contro di noi. Dobbiamo aprire nuovi campi di battaglia sociale per ottenere più potere. I greci che sono qui dovrebbero contribuire per collegare la nostra lotta con altre lotte sociali che si stanno svolgendo in questo momento, ma anche per internazionalizzare la nostra lotta, in modo che raggiunga il livello dell’Unione Europea e faccia pressione su di essa. Se continuiamo così possiamo vincere».

Lunedì 4 luglio i residenti si sono mobilitati ancora una volta, dandosi appuntamento di fronte al municipio di Atene, dove nel frattempo veniva affrontata la questione del campo di Eleonas. L’incontro era stato organizzato dall’opposizione di sinistra nella speranza di bloccare formalmente il processo di sgombero, ed è stato segnato dall’intervento di Niclette, leader della comunità congolese e figura di riferimento per tutti coloro che si sono mobilitati, supportata dai rappresentanti di Antarsia, la coalizione dei partiti anticapitalisti, e in particolare da Petros Konstantinou, rappresentante del partito socialista dei lavoratori e sostenitore della lotta dei rifugiati come quadro di Keerfa – Movimento unito contro il razzismo e la minaccia fascista. La seduta si è conclusa con il voto compatto dell’opposizione di sinistra contro lo sgombero di Eleonas, per un totale di diciotto voti, contro i ventuno a favore espressi dalla maggioranza di destra. Per quanto la percezione sia quella di una sconfitta, da tale momento il movimento è emerso rafforzato nella sua legittimità, e appoggiato da una ampia parte delle forze politiche istituzionali.

Ma questo è quanto. È difficile infatti spiegare la disillusione e il disinteresse del movimento nei confronti di questa lotta. A Exarchia per tutta l’estate in centinaia hanno continuato a confrontarsi con la polizia, a lottare contro la gentrificazione e la militarizzazione del quartiere, la cui piazza centrale è stata trasformata nella notte del 10 agosto in un cantiere-fortino allo scopo di portare avanti i lavori di costruzione della quarta linea della metro. Eppure quasi nessuno di questi compagni si è fatto vedere di fronte ai cancelli di Eleonas, dietro le barricate di cassonetti e gli striscioni.

Nel corso del successivo mese e mezzo gli abitanti non solo hanno continuato a rifiutare le proposte di ricollocamento, ma hanno continuato a incontrarsi in assemblea, partecipando a iniziative sul tema della rigenerazione urbana, hanno organizzato altri eventi per tenere alta l’attenzione sul processo di sgombero, hanno partecipato alla mobilitazione degli studenti del 14 luglio contro la militarizzazione di scuola ed università.

I tentativi di sgombero però presto sono ripresi: nella notte del 22 luglio un pullman si è avvicinato al campo, e solo dimostrando grande determinazione gli abitanti sono riusciti ancora una volta a impedire il trasferimento.

Le notti del 29 luglio e dell’8 agosto altri due pullman hanno trasferito una sessantina di persone, di origine afghana, siriana e irachena, mentre durante la stessa giornata dell’8 agosto le autorità hanno dichiarato ufficialmente di voler concludere le operazioni entro il 16 agosto, facendo trapelare di essere disposti a farlo con le buone o con le cattive, e di essere pronti a staccare l’acqua. In risposta è stato lanciato un crowdfunding per sostenere la protesta, una conferenza stampa che ha denunciato le pratiche vessatorie utilizzate dal ministero e un’assemblea pubblica presso l’occupazione Prosfygika.

Nella notte tra il 15 e il 16 si è tenuto un presidio davanti ai cancelli del campo a cui hanno partecipato diverse decine di persone. Ciò è bastato a impedire, almeno per ora, lo sgombero, ma per rilanciare la lotta gli abitanti del campo stanno tuttora impedendo l’accesso a Eleonas anche al personale del ministero. Quello che succederà nelle prossime ore, nelle prossime notti, è difficile da immaginare. Ma la determinazione degli abitanti di Eleonas ha già saputo stupire tutti più di una volta. (erasmo sossich)

3 Comments