Ogni città ha un Ufficio Immigrazione della questura. Qui le persone giungono per richiedere documenti, rinnovarli. Spesso riconosciamo questi luoghi per le code di uomini e donne fuori dall’ingresso; a volte la normalità è interrotta da proteste. A Torino l’Ufficio Immigrazione è situato in corso Verona, a pochi passi dalla Dora. Vicino si trovano il blocco oscuro del centro direzionale Lavazza e il cantiere che trasformerà il vecchio mercato all’ingrosso dei fiori in un’area sportiva con palestra e piscina. L’edificio della questura è ampio e spazioso, ma le persone devono attendere ore in coda, ogni mattina, sull’asfalto del piazzale antistante. La polizia amministra l’ordine pubblico, dispone barriere e redarguisce; accanto un furgoncino vende brioche, bibite e caffè, fototessere e servizi di fotocopia. Un’amica, che desidera rispondere al nome di Selma Arnaldo, trascorre mattine qui perché è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Selma ha scritto il racconto di una giornata d’attesa. (-fm)

Si arriva presto e chi arriva alle sei del mattino già trova venti persone davanti. Ognuno per sé, con i pensieri lontani, mentre senti i diversi accenti multietnici: un racconto, il primo notiziario della cronaca stranieri di Torino.

Qualcuno si vanta con la busta in mano, consapevole della propria incertezza: quella coda da ultimo marginale è il suo unico diritto. Aspettare l’incertezza! Una coda per tutte le procedure, sotto il sole dell’alba mattutina, sotto la pioggia fredda di inizio primavera o la neve torrida dell’inverno. Finché arrivano, poco prima delle otto, gli sbirri in camionetta e in borghese nelle loro macchine con tesserino da posto di parcheggio esclusivo.

Qualcuno arriva a piedi. Gli agenti in borghese lavorano nello sportello e oltrepassano il portone con tesserina pass, il portone del garage della parte sinistra della questura. In questo viavai di pendolari rimane negli occhi, a chi è fermo nella coda, il loro abbigliamento: borsa, occhiali, una cartellina.

Dopo tutto un aspettare ci consoliamo a guardare in alto: c’è una gru accanto all’edificio della nuova riqualificazione. Il sogno è che la gru si spalanchi sopra la questura trasformando in macerie tutto questo posto infame.

Verso le otto e mezza apre il portone dell’ingresso e la sfilata degli agenti in borghese viene accompagnata dai subordinati agenti in divisa che si muovono verso la folla ammucchiata alla sbarra di ferro che delimita la coda nel marciapiede davanti alla questura di corso Verona. Il buongiorno non esiste da parte di questi servitori pubblici. Cominciano a urlare: «In coda uno dopo l’altro!», «Senti, cammina! Senti, cammina!», «Non te lo dico due volte!». Ci sono quelli che rimangono bloccati per l’ansia e lo sconforto, perché quella coda è il loro unico diritto.

Spintoni, urla in faccia, poliziotti arroganti: solo chi lavora per lo stato può comportarsi così. Con il loro infame potere si rivolgono agli anziani con disprezzo totale. «Ha sentito, lei ritorna a mezzogiorno, già l’ho detto, non ripeto due volte, spostati! Alle dodici! Adesso rimani da parte e aspetti le dodici che cominciamo a chiamare».

La signora con i suoi sessant’anni non ha più la forza di rimanere lì in piedi, ha una voce bassa: «Io sempre sono venuta a quest’ora, sono qui dalle cinque, non è giusto…». Risposta: «Te l’ho detto, spostati! Alle dodici diamo cinquanta numeri». E tocca a un altro, un altro ancora, mentre i più fortunati prendono il maledetto numero dell’incertezza per aspettare ancora dentro il cortile a vedere gli sbirri che fanno il giro di caffè, sigarettina e acqua fresca.

Le barriere di ferro sono pericoli per i bambini che corrono per ingannare la loro preoccupazione, e già lo sanno da piccoli cos’è il disprezzo sociale. E nessuno straniero ha la possibilità di usare il bagno pubblico interno dentro la questura: accesso vietato con due panchine di polvere. Qui si cataloga il tempo di totale abbandono e reclusione che limita i bisogni primari di ogni singola persona bisognosa del diritto di permanenza in questo paese democratico.

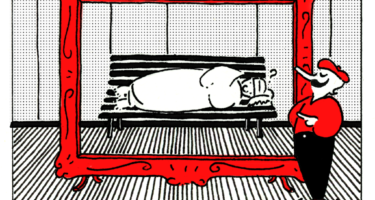

Mentre le urla si propagano con l’eco, la stanchezza visiva diventa la fotogenica caricatura dell’emozione cognitiva. Si comincia a entrare e l’umiliazione parte sempre dall’alto: numero R101, R102, R103; numero B50, B51, B53.

Entriamo in quello che sarebbe un settore di regolamento per il progresso, ci rendiamo conto in cinquanta metri che camminiamo nella merda nel più indegno posto. Poi ci dobbiamo ancora fermare dopo dieci passi, e ancora una volta davanti a un’altra porta nel cortile. Ecco un corridoio stretto sotto la pioggia, sole e neve a vedere lo sbirro a fumare la sigaretta elettronica con la panoramica delle panchine abbandonate che impediscono l’entrata nel bagno.

Ancora R101, R102, che numero sei? «No! Senti sta chiamando R». Ancora un altro passo. «Fermi, avete sentito, si entra». Si resta fermi in sala d’attesa, bloccati in cinquanta in piedi a vedere tutta la sala di attesa vuota con le sue panchine abbandonate e la macchinetta di caffè.

E finalmente la fortuna: si supera la porta d’entrata e si torna in coda uno dopo l’altro come nei campi di lavoro, uno dopo l’altro a propria fortuna. Siamo sotto la supervisione degli sbirri tirocinanti impreparati che dicono: «Tu lì. Tu là. Dopo di lui». Anche il furgoncino del caffè, fuori, fa business e vende fotocopie di documenti.

L’umiliazione adesso è più pesante. «Ritorna tra quindici giorni. Ritorna tra venti. Chiama. Manca una fotocopia. Non è ancora pronto. Non posso fare niente. Signore, passi un altro giorno. Dai, su! Un altro. Signore, spostati! Se no, devo chiamare i colleghi per farti accompagnare fuori!».

La fatica finisce quando vedi il poliziotto che si avvicina a indicarti l’uscita. Una giornata che dura cinque, otto, dieci ore alla questura di corso Verona a non concludere un cazzo, privati della propria libertà. (selma arnaldo)

Leave a Reply