Come è già stato fatto notare, in Italia politicamente corretto e cancel culture dipendono da variabili situazionali. Interessano meno i media tradizionali e più i social network e, all’interno di questi, le microbolle culturali, gli addetti ai lavori dell’immaginario. Le élite più istruite devono infatti – pena la perdita dei propri vantaggi simbolici – rispettare dei nuovi codici morali. Risulta davvero difficile vedere in funzione – come vogliono le destre – una dittatura del politicamente corretto nella vita pubblica del paese. Mentre si scaglia contro un nemico invisibile il potere ne approfitta invece per demineralizzare la libertà di opinione con strategie vecchio stampo (stato di polizia, televisione e stampa di regime).

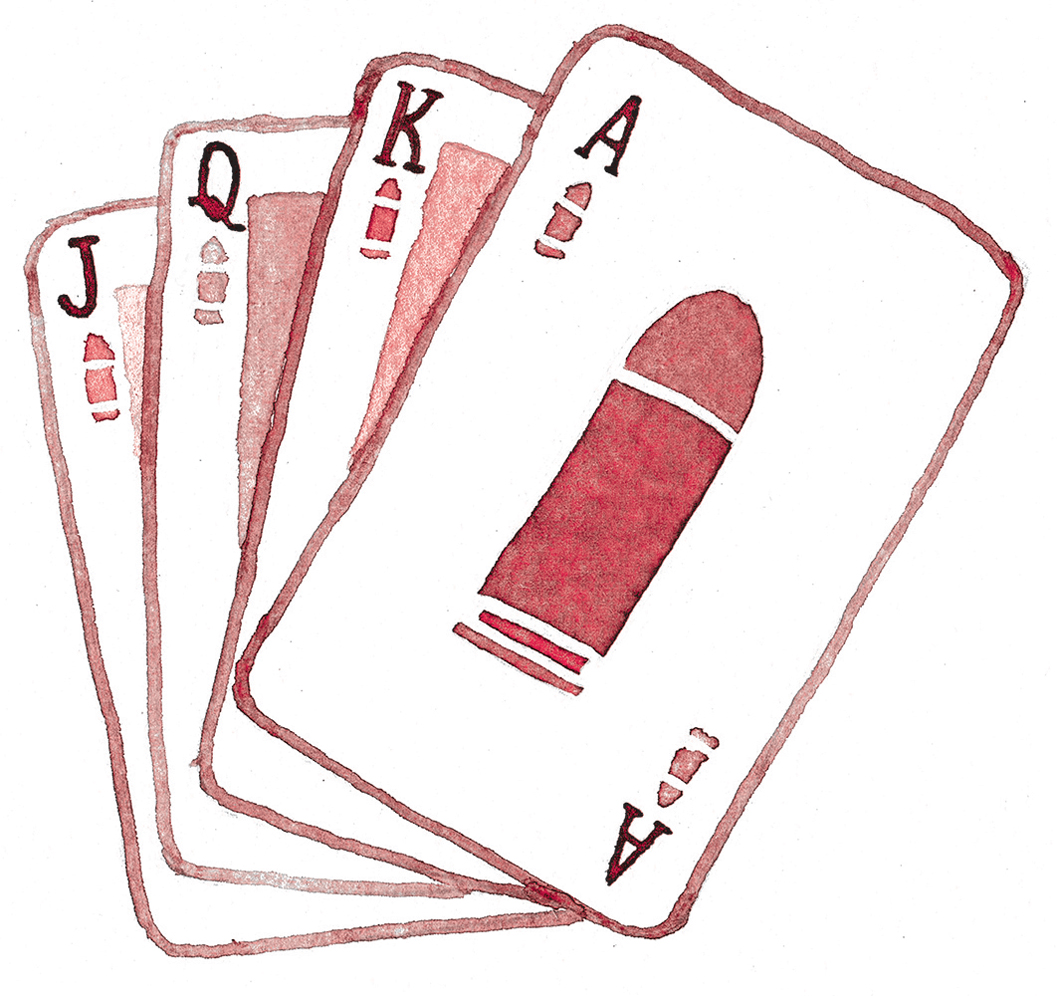

È proprio da una di queste bolle di creativi della sinistra romana che il protagonista di Stacy, l’ultima graphic novel di Gipi (Coconino Press, 2023), Gianni, un doppio dell’autore – che nella finzione non è un fumettista di successo ma uno sceneggiatore –, è condannato e ostracizzato a seguito di un’intervista diventata virale. Gianni racconta a un giornalista un sogno fatto la notte tempo prima: mentre è in giro con un furgone nota una ragazza sola, Stacy, la narcotizza, la rapisce e la tortura in un magazzino vicino Pomezia. La descrizione è particolarmente vivida, e deve molto all’interesse di Gianni per i serial killer, i “grandi classici” Kemper, Bundy, Čikatilo, una serie di personaggi che si presume il lettore conosca vista la quantità di materiale mediatico esistente su di essi e la grande ascesa nazionalpopolare del true crime – ci torneremo. Gianni anticipa il giornalista e si chiede da solo “perché sono attratto dal male?”.

La risposta è la cosa più interessante di quest’intervista, ma il giornalista ha ormai smesso di prendere appunti. Sa già che quello che ha in mano rinfocolerà il mercato dell’indignazione. Anche perché Gianni ha definito la ragazza rapita, Stacy, con la parola “burrosa”. Sessismo, oggettivizzazione del corpo femminile e fantasie di stupro sono un bottino sufficiente. Gianni perde il lavoro, viene isolato e lapidato digitalmente dai suoi stessi colleghi/amici. Prova a scusarsi, “era solo un sogno” – ma ormai il dispositivo censorio è talmente affilato (o al contrario, grossolano) da non distinguere tra realtà e finzione, da condannare perfino l’inconscio (non a caso da anni si parla ormai di “psicoreati”).

Questa confusione tra più piani diegetici (fantasia, allegoria, realtà) si ritrova nella struttura di Stacy, che alterna scenari allucinati (appunto, le torture nel magazzino di Pomezia perpetrate da un doppio glabro del doppio dell’autore) alla storia di reintegrazione/redenzione di Gianni, mescolando fumetto, scrittura saggistica e copioni televisivi. Stacy non è un’opera sul politicamente corretto o la cancel culture, ma parla del divario tra realtà e immaginazione digitale, riflette su come le strutture stesse del nostro cervello (e del nostro comportamento sociale) si stanno modificando a causa dell’esposizione ai media; soprattutto ai nuovi media, ma anche vecchi: una delle sottotrame è incentrata su Temptation Island, il reality Mediaset di cui Gianni immagina di far parte, e che lo fa regredire a un’alfabetizzazione emotiva minima. Si tratta di una fantasmagoria vivida, molto divertente, a suo modo geniale ma anche – accade spesso con Gipi – naturale, buttata là, come se l’avessimo pensata noi. Le pagine saggistiche, di appunti senza immagini, sul voyeurismo e sui reality, hanno poco da invidiare a Troppi paradisi di Siti o a Totem di Silvia Tripodi (mi hanno fatto pensare anche a un recente romanzo, L’amore è un atto senza importanza di Lavinia Mannelli). In Gipi, come in Tripodi e a differenza di Siti, il contagio mimetico si fa endemico e sconfina fin dentro il libro, mutandone le parole, riproducendo l’idiozia linguistica come una cellula tumorale.

La narrazione di Stacy è tutto sommato lineare, segue un ordine cronologico rigido, lo straniamento è dato come detto dalla sua natura multistrato, dall’essere composta da linee vettoriali che hanno direzioni diverse, come un grafico che registra l’evoluzione di più comportamenti. Nella stessa pagina un evento è vero e non lo è, è reale e falso, verosimile o fantastico, è su Instagram e dal vivo, è su Temptation Island e al contempo in un bar del Pigneto. Il narratore non è inaffidabile: ha un delirio psicotico, ma ciò non gli impedisce di comportarsi in maniera lucidissima (o meglio, convenzionale).

È interessante notare qual è il momento in cui il mondo ha iniziato a scomporsi in una pioggia di regoli incapaci di formare una figura, e la coscienza di Gianni si è sdoppiata in due, dando vita al demone che tiene imprigionata Stacy: durante un’intervista televisiva (precedente a quella scandalosa che gli è costata la cancellazione) il conduttore chiede a Gianni della morte del padre, e lui fa un errore che in tutto il libro è più volte condannato: è sincero (Stacy è un sample iper-moderno e gonzo di un trattato barocco di grande successo: La dissimulazione onesta di Torquato Accetto). Improvvisamente la sua figura mediatica e quella in carne e ossa combaciano. Gianni fa un patto col male, dando al pubblico quello che vuole (emozioni a basso costo, tra l’altro autentiche) e ripaga ciò dovendo convivere per il resto dei suoi giorni con un doppio maligno, con il rantolo fetido dell’avversario. Non è la shitstorm che crea una dissociazione e rende Gianni tentato dal male (no, anzi, la shitstorm piuttosto insegna al protagonista le regole del gioco, lo introduce al nuovo regime simbolico, alla giostra neoliberista che domina anche e soprattutto gli spazi ovattati della produzione culturale – e glielo insegna tramite un’anabasi, una bolla di rancore incistato – Stacy – che lo mette a contatto con il peggio di sé e lo fa diventare, per un momento, esattamente come i serial killer di cui è appassionato), ma il fatto di essere stato inglobato dall’infotaiment, dell’aver reso pubblico il suo dolore privato (la morte del padre) – esattamente come il protagonista di un reality.

“Perché sono così attratto dal male […] – fa dire Gipi a Gianni – perché credo che stiamo vivendo un momento in cui è in corso una sorta di rimozione psicologica del male […] e ho l’impressione che si sta imboccando una strada pericolosa, sviluppando l’abitudine di considerare l’uomo (e la natura) come intrinsecamente buoni e attribuendo l’esistenza del male agli effetti di costrutti sociali. Costrutti sociali che, in quanto tali, si immagina di poter sanare con metodi che, credo, si riveleranno controproducenti. Con la modificazione del linguaggio per esempio”.

Qui Stacy sembra citare Il disagio nella civiltà di Freud, uno dei libri più cupi (insieme a Aldilà del principio di piacere) della vulgata psicanalitica. “Sembra accertato – comincia il saggio pubblicato nel 1929 – che nell’odierna civiltà non ci sentiamo a nostro agio, ma è molto difficile capire se, e fino a che punto, in altri tempi gli esseri umani fossero più felici e quale ruolo avessero in ciò le condizioni della loro civiltà”. Freud ci dice qui cose abbastanza ovvie, o almeno che ci aspettiamo, vale a dire che il processo di socializzazione dell’animale-uomo ha avuto un costo in termini di sublimazione delle pulsioni e di un loro mancato soddisfacimento in favore del bene della collettività. Questo disciplinamento – collegato allo sviluppo economico delle diverse comunità – si è però rivelato ineludibile non solo in materia sessuale (non accoppiarsi con i propri consanguinei o con il partner di altri), poiché, aggiunge, l’uomo è per sua natura aggressivo: “l’uomo non è una creatura mite e bisognosa d’amore, capace tutt’al più, se aggredita, di difendersi, ma il suo corredo pulsionale comprende anche una buona dose di aggressività. Di conseguenza, il prossimo per lui non è solo un possibile aiuto e un oggetto sessuale: rappresenta anche una tentazione a sfogare la propria aggressività, a sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, a usarlo sessualmente senza il suo consenso, a entrare in possesso dei suoi beni, a umiliarlo, a procurargli dolore, a torturarlo, a ucciderlo”. È questo sacrificio della sessualità e dell’aggressività che porta l’uomo a sentirsi a disagio nella civiltà – le cui istituzioni, per di più, non lo dispensano dalla sofferenza e anzi spesso sono ciò che lo allontana dal benessere. Nel paragrafo seguente, in un’associazione quantomeno sintomatica, Freud parla di comunismo: è vero, conferma, che l’etica predica invano e non migliora le condizioni di esistenza degli individui e che un mutamento dei rapporti di produzione è auspicabile – ma anche abolendo la proprietà privata l’uomo resterà intrinsecamente cattivo.

Né la cancel culture né i social sono il male, come spesso si sente dire, ma fanno parte del meccanismo di gestione e controllo (politico e cognitivo) del male, di come il male è esperito, distribuito, provocato e redento. Rifratto. Il male e l’odio esistevano da molto prima dei social network (e del neoliberismo, e del sistema capitalista – banalità), che non l’hanno implementato, hanno solo accelerato e permesso certi processi che sono ormai estranei all’unico luogo in cui per millenni hanno avuto asilo: l’arte. L’arte non si oppone più alla società, sublimando le pulsioni non consentite dalla tribù (come Freud non si stanca di ricordare), ma collabora alla loro rimozione. L’uomo contemporaneo è senza catarsi. E i social sono diventati gli unici contenitori in cui, entro certi limiti stabiliti dalle policy delle piattaforme, scaricare l’odio e il male, dare il peggio di sé. Ma l’odio che il sismografo delle shitstorm registra non è il male della tragedia: è senza salvezza, senza contenuto, privo di elaborazione. Non è una fonte di conoscenza ma di eccitazione (stando all’alfabeto freudiano, il contrario del godimento). Non genera esperienza, ma la requisisce. E proprio in quanto tale non ha fine o valenza euristica, è infinitamente replicabile. È come se il metabolismo del corpo sociale avesse subito un intoppo. Se questa rimozione era il motore narrativo e peripatetico del più grande narratore della fine del secolo, W.G. Sebald, ora essa sembra avere poco spazio nella rappresentazione – almeno in quella letteraria. Pochi, pochissimi scrittori negli ultimi anni hanno saputo dare voce al male in maniera complessa, all’abiezione, senza atteggiamenti moralisti o – di converso – estetizzanti/decadenti (Moresco, Genna ecc.). Curiosamente (ma non troppo) ciò va di pari passo con l’endemizzazione a tutti i livelli culturali del true crime, con il fatto che parliamo dei protagonisti di delitti efferati come personaggi di fantasia, come attori di un’interminabile saga nazionalpopolare. L’interesse per la cronaca nera è così aumentato negli ultimi vent’anni che lentamente abbiamo imparato i suoi codici, il suo linguaggio, siamo spettatori così raffinati che distinguiamo in pochi secondi tra spettacolarizzazione a effetto e prodotti più sofisticati (Indagini è ormai l’unico collante del ceto medio del paese). Il male ha perso il suo carattere trasgressivo (e conoscitivo) non perché è stato normalizzato come parte integrante dell’esistenza, ma perché è diventato un intrattenimento inerte, uno stimolo tra i tanti nel flusso di informazioni di una narratività totale. È stato esotizzato. Riguarda altri – e potrebbe riguardare noi solo come vittime.

Se il reale è diventato una cronaca del reale, e in ogni ambito dell’esistenza tutto è comunicazione, narrazione, racconto, la letteratura dovrebbe essere qualcosa di diverso, continuando a porre – come ha sempre fatto – questioni morali ambigue e complesse.

Invece, nel dominio neoliberista anch’essa è costretta a sottomettersi alla ragione strumentale, a rendersi utile. A maggior ragione dopo aver perduto il suo mandato sociale a scapito di altri media (le serie tv), la letteratura si è assegnata un valore positivo, terapeutico, di riparazione del mondo (per riprendere il noto saggio del critico francese Alexandre Gefen) – anche, questo non va tralasciato, per guadagnarsi e customizzare una fetta di mercato. Il bene e l’impegno, le testimonianze dirette, il racconto di lutti, traumi e malattie di cui è costellato soprattutto il cosmorama della non-fiction, il revanscismo etico, ecc.: scrittori, pubblico, editori sembrano condividere la stessa visione – la letteratura deve servire a qualcosa. Come in psicanalisi, la parola diventa cura. Ciò ha un corrispettivo formale nel rifiuto della complessità, nell’ingenuità morale, nella semplificazione stilistica e nella relazionabilità (un libro deve raggiungere il maggior numero di lettori possibili, deve essere trasmissibile – i possibili urti devono essere ben controllati, le metafore vanno bene a patto di essere non troppo ardite ma abbastanza strane – tanto da ricordarci, solitamente insieme al ricorso a un dettato enfatico, che stiamo facendo un giro nel safari della letteratura). Quello che leggiamo, fin dal titolo e dalla copertina, è il segno della nostra crescita interiore, dell’interesse che abbiamo per chi non è stato fortunato come noi, con cui possiamo empatizzare, oggettivizzandolo, infantilizzandolo magari. La letteratura come sensibilizzazione, come virtue signaling.

[Piccola nota: il problema non è mai ciò che si vuole rappresentare, ma le modalità di rappresentazione. Molti dei libri che vengono pubblicati oggi – generalizziamo – si servono del paradigma vittimario per creare – nel migliore dei casi – una facile compartecipazione (con il migrante, con il malato di cancro, con la mamma morta). Ciò non significa che ci siano dei temi o dei soggetti che non possano essere rappresentati, tutt’altro – ma il punto è trattarli artisticamente, o meglio, letterariamente (la condizione dei neri in USA raccontata da Claudia Rankine nei suoi libri, per esempio, non ha nulla di vittimario o di regressivo, per lo straniamento e le complesse operazioni cognitive richieste al lettore. La forma non è un orpello, ma un meccanismo di pensiero. Per rimanere a libri usciti da poco in Italia, si pensi a Poor People di Vollmann o a Il fuoco che ti porti dentro di Franchini, senza considerare l’importanza avuta negli ultimi anni da un memoir di culto come L’anno del pensiero magico di Didion)].

Non è perciò un caso che sono sempre meno i libri che scelgono di assumere il punto di vista del male, secondo un espediente tradizionale prima della letteratura, poi del cinema (in Happiness di Todd Solondz abbiamo provato empatia per un pedofilo, in The Act of Killing – un documentario – tramite un complesso processo di re-enactment, ci siamo sentiti vicini a degli spietati criminali di guerra) e ora delle serie tv. Le eccezioni ci sono, e anche importanti, come Le benevole di Littell o, in Italia, Il giardino delle mosche di Andrea Tarabbia. Ma molti di più sono i casi in cui gli autori ricorrono alla non-fiction, con ricostruzioni più o meno oggettive o tradizionali (La città dei vivi di Lagioia), o con opere che accentuano maggiormente il carattere metaletterario (La scuola cattolica di Albinati), con l’intramontabile riferimento di Capote e quello più recente di Carrère sempre visibili (il Carrère dell’Avversario però – Limonov è un libro più sfaccettato e più complesso, più romanzesco). Non sempre questi tentativi sono particolarmente riusciti (ne ho citati solo due, molto famosi, tra le decine che si trovano sugli scaffali di qualunque libreria), anzi, il più delle volte sembra che l’ambizione degli autori, per costruzione e stile, sia extra-letteraria, sia cioè quella di scrivere non tanto un libro ma qualcosa di più simile a un podcast (ritorna il concetto di relazionabilità e di una letteratura che nasce in partenza come adattamento), senza riuscire a sfruttare a pieno gli strumenti propri del mezzo che si utilizza. Il paradosso è che forme artistiche quali il romanzo o il cinema non vivono più a ridosso della società come fino agli anni Novanta, essendo la latenza tra attualità ed elaborazione artistica ormai incolmabile. Perciò stupisce che la letteratura, invece di trovare soluzioni creative per sfruttare le nuove condizioni, si trasforma in cronaca, sbiadendo le linee, per quanto da sempre mobili ma ben nette, che la separano dal giornalismo.

Difficile, in definitiva, dare torto a Gipi. In un mondo sempre più violento parlare del male, mentre si è sommersi da un caleidoscopio eidetico di orrore, risulta complicato. Risulta complicato ammettere di farne parte (Sereni: “Oggi si è – comunque male,/ parte del male tu stesso tornino o no/ sole e prato coperti”). E che sì, il capitalismo e il patriarcato hanno modificato a livello neuronale i nostri comportamenti, ma che questa risposta da sola non è sufficiente. Sarebbe comprensibile aspettarci dalla letteratura proprio questo, non un concentrato di buoni sentimenti utili a una redenzione provvisoria, ma l’istaurazione di un campo di forze contrastanti, polisense, ambivalenti, di un luogo predisposto anche all’inaffidabilità, al rancore, all’inefficacia. Dove provare cattivi sentimenti, o meglio, non provare affatto sentimenti. (fabrizio maria spinelli)

Leave a Reply