Sarà presentato domenica 20 dicembre, alle 11:00, nella sede dei Cobas a Napoli (vico della Quercia, 22) il libro Mi devi credere! Cantiere di socioanalisi narrativa svolto con un gruppo di badanti, di Sara Manzoli.

Per parlare del libro con l’autrice interverranno Tatiana Pumpuleva (mediatrice culturale), le operatrici bielorusse e ucraine dello sportello Sweet, promosso a Napoli da ActionAid, e le donne russofone che operano nell’ambito del lavoro di cura in Campania.

Pubblichiamo a seguire un testo di presentazione a cura dell’autrice del volume.

* * *

“A quest’ora non c’è ancora nessuno… comincia a fare buio… sono già le cinque. Tra due ore ho il rientro ed è passata anche la domenica pomeriggio libera. Non c’è neanche Marja, nemmeno Olga, il parchetto è vuoto e comincia pure a fare freddo. Non sto neanche a telefonare, si vede che le hanno trattenute o hanno avuto altro da fare. Tanto tra un po’ si torna a casa, dal vecchio. Chissà come lo trovo, tranquillo o aggressivo, va a momenti. È la testa, non ci si può fare niente. È la figlia che è sempre uguale, sempre stronza… sarà lì ad aspettarmi con la faccia lunga. Controlla sempre nei cassetti, per vedere se rubo qualcosa. Fa apposta a farsi vedere da me. Ma perché almeno Olga non è venuta, oggi? Lei c’è sempre, la domenica pomeriggio… facevamo due chiacchiere, ci sfogavamo un po’. Forse le hanno cambiato il giorno di riposo. Nel sacchetto avevo portato anche un pacco di biscotti buoni, quelli al cacao, e la coca cola. Adesso torno a casa, tanto è già ora di mettere avanti la cena, tanto la figlia del vecchio non tocca niente quando è a casa, non vede l’ora che torno per scappare via. Mercoledì mi danno pure i risultati della biopsia… speriamo bene… meglio curarsi qui che al paese… chissà mio figlio che sta facendo, a quest’ora?”.

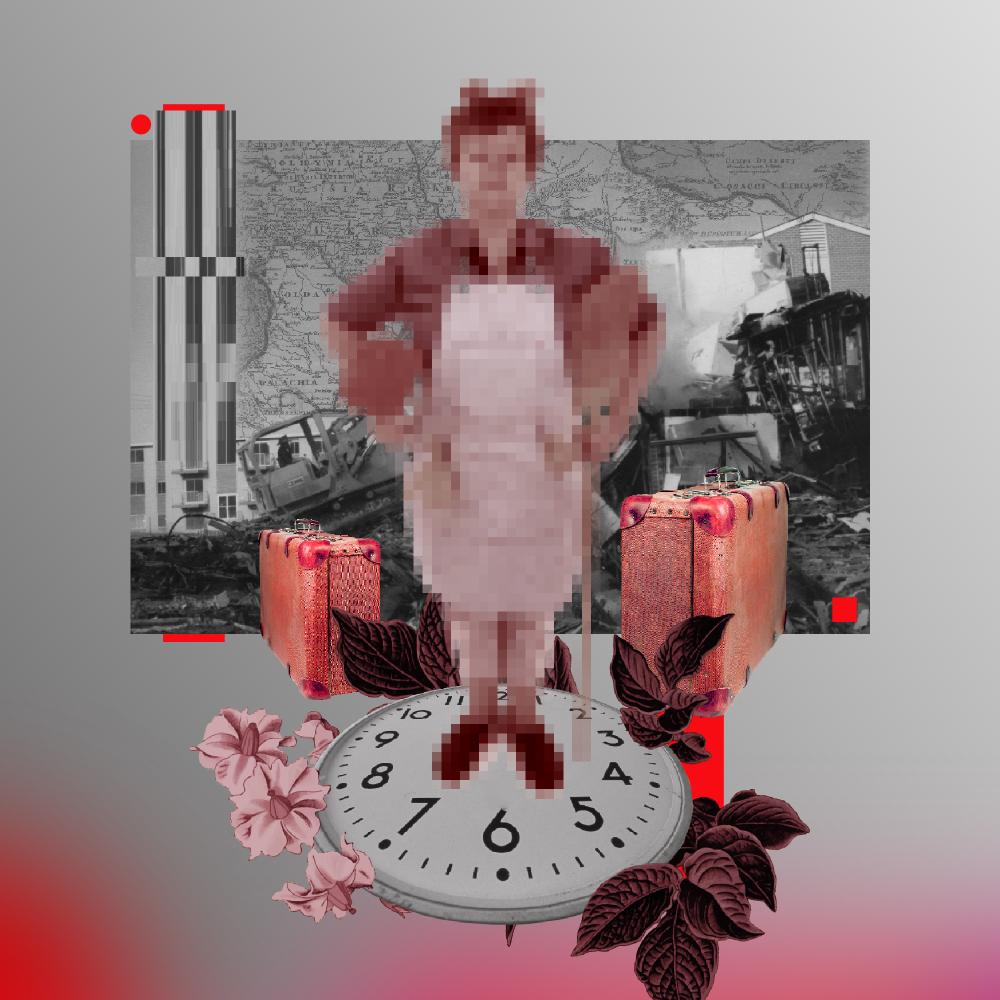

Da est come un pacco postale, ed è ancora Natale col presepe in borsa. E la faccia rossa da combattimento, la paura in un sacchetto della Crai.

La prima volta che ho sentito questi versi della canzone di Antonio Dimartino, Amore sociale, sono rimasta impietrita; ho iniziato a riflettere su come non mi fossi mai soffermata sulle buste della spesa, immancabili compagne delle badanti che incontravo ogni giorno al lavoro. Dentro quelle buste c’è tutta la vita di queste donne: i loro documenti e permessi di soggiorno, così difficili da ottenere, che necessitano di rinnovi e conferme per poter mantenere il diritto di calpestare il suolo europeo. O anche le referenze lasciate dai vecchi datori di lavoro, per cui spesso hanno lavorato in nero e quindi sono l’unica prova che non è la prima volta che si affacciano a questo lavoro.

Quei sacchetti raccontano di esistenze in bilico e lasciano trasparire in controluce un’idea di società in cui individui e famiglie devono arrangiarsi da soli, davanti al tema epocale della non autosufficienza. Le nostre istituzioni continuano a perpetuare questo modello di assistenza senza occuparsi né delle lavoratrici e nemmeno delle famiglie, che faticano sempre più a mettere insieme lo stipendio della loro assistente familiare – così vengono chiamate queste lavoratrici quando si vuole edulcorare o professionalizzare una prestazione, che agli occhi dei cittadini indifferenti resta quella di badante.

Dentro quelle buste le mie amiche badanti portano sempre con sé anche le poche foto di famiglia che sono riuscite a conservare durante il viaggio migratorio. Le fotografie sono sempre con loro perché non hanno un luogo privato in cui poterle conservare, perché vivono nel loro posto di lavoro, nelle case dei datori di lavoro, e da un momento all’altro potrebbero perdere anche il luogo di dimora oltre che l’occupazione. Dentro quei sacchetti c’è rinchiusa tutta la memoria della loro difficile esperienza di vita.

Si stima che in Italia siano circa due milioni le badanti che prestano servizio: tante quanti gli addetti del settore metalmeccanico. Nella città di Modena, dove ho condotto un cantiere di socioanalisi narrativa insieme a queste lavoratrici, pare siano circa quindici ogni cento abitanti. Figure professionali senza voce, esposte e vulnerabili in un territorio in cui regnano sfruttamento e ipocrisia. Durante i nostri incontri, resi propizi da un clima di fiducia che si è creato fin dal principio, ho raccolto storie di ogni genere, che evocano sofferenze e nodi irrisolti del welfare e del mercato del lavoro italiano; storie che raccontano del rapporto asimmetrico che si crea tra queste lavoratrici e la “famiglia” dell’assistito: che non si pone solo come datrice di lavoro, ma che spesso pretende di gestire abitudini, orari di riposo, spazi di vita, relazioni e tutto ciò dovrebbe appartenere alla sfera personale di un lavoratore. Tutto questo attraverso il ricatto a cui sono quotidianamente sottoposte, che appare più simile a un’idea di schiavitù che non a uno scambio tra forza lavoro e salario.

Questi momenti di raccolta di storie sono stati importanti anche per creare sprazzi di socialità, nella semplicità dello “stare insieme” e della libera presa di parola, per queste donne non hanno un salotto in cui poter invitare le amiche a prendere un tè. Mi devi credere – il titolo che ho scelto per il libro scaturito dal cantiere, è diventato per alcune di loro un intercalare, il rimando frequente a frammenti di vita che alcune di loro hanno potuto condividere per la prima volta. Devi credermi anche se sembra assurdo, quello che ho passato. Devi credermi anche se sono anonima, invisibile, praticamente senza voce.

I nostri dialoghi hanno spesso affrontato il tema del contratto di lavoro, un istituto che a causa di buchi e omissioni in tema di diritti del prestatore d’opera, lascia molte questioni in gestione al “buon senso” del datore di lavoro. Ma le famiglie spesso non possono permettersi il buon senso, devono massimizzare la prestazione e ridurre i costi come ogni azienda; e vogliono comandare, non co-gestire o concordare. Anche se è vero che famiglie e lavoratrici potrebbero essere in teoria alleate nel richiedere un welfare più forte e inclusivo, che agevoli anche l’espletamento dei servizi privati, nella pratica i loro interessi sono spesso in conflitto. E vince di solito il più forte. Dentro questa contraddizione – famiglie deboli spesso arroganti e inconsapevoli, davanti a lavoratrici senza protezione – il sindacato non riesce a collocarsi nel giusto ruolo. La Cgil, per esempio, attraverso i patronati offre il servizio per mettere sotto contratto le badanti, ma la categoria Filcams è quella che dovrebbe difendere le lavoratrici dagli arbitrii delle famiglie/clienti che usufruiscono di quei servizi di patronato. E anche qui difficilmente prevale il lavoro.

Le umiliazioni a cui sono sottoposte queste donne coraggiose, non sono senza conseguenze; lasciano segni profondi nei corpi e nella psiche, fanno deragliare traiettorie esistenziali fragili, si riverberano persino sulle famiglie lontane. Basti pensare che nei paesi d’origine di queste lavoratrici è stata coniata una diagnosi denominata “sindrome Italia” – un malessere psicologico che colpisce una certa percentuale di queste donne. Le due psichiatre che se ne sono occupate, una ucraina e una rumena, hanno attribuito le origini di questa forma depressiva al distacco dai propri affetti e dal paese d’origine, e al senso di colpa che ne deriva. Ma questa è solo una parte della spiegazione: nel nostro gruppo è emerso che le origini della malattia sono riconducibili soprattutto alle condizioni di lavoro nelle case degli italiani – altrimenti sarebbe stata più genericamente definita “sindrome della badante”.

È uno strano destino, quello delle donne che arrivano da molto lontano per vendere servizi di cura alle nostre persone più care e fragili. Sono in mezzo a noi, letteralmente sotto il nostro tetto, eppure la loro sofferenza è praticamente invisibile. Alcune di loro, tra precarietà, povertà e malattia, vivono una condizione infernale, ma sono inferni “di prossimità”, inferni domestici, che a noi sembrano ineluttabili e naturali; dovrebbero invece ricordarci che la società riproduce un’implacabile microfisica dello sfruttamento a tutti i livelli; e che tutti noi possiamo trovarci a recitare ruoli ambivalenti di vittime e oppressori nei nostri mondi quotidiani; ci ricordano che l’indifferenza è oggi la cifra di questa società eticamente esausta, in cui le morti sul lavoro, nelle carceri, nelle istituzioni psichiatriche, vengono derubricate a meri effetti collaterali. (sara manzoli)

Leave a Reply